2017-08-02 《呼喊与细语》:欲望的四重奏

醒来,是活着的一种状态,可是它如何让人看见活着的欲望?艾格尼斯,是在醒来之后闭上了眼睛,似乎不想看见这屋子里的一切,不想看见冷寂的现实,但是闭上眼睛并不能安全地回到梦中,再次醒来的时候,是惊恐的目光,是扭曲的表情,是无声的呻吟,她挣扎,她痛苦,她喊叫,那声音却被自己压抑住了,喝一口水,那一切才缓解过来,才从梦境回到了现实。

玛利亚却露出了微笑,她看见了躺在椅子上正在熟睡的玛利亚,盖着被子,神情安然,那一刻她在自己妹妹的身上仿佛看见了一个美好的梦境,如此平静,如此闲适,不会被痛苦唤醒,不会被钟声叫醒。艾格尼斯终于从床上下来,走到桌子边上,然后打开了日记,那日记上写着:“星期一的早晨,我在痛苦之中,我的姐妹们,还有安娜,轮流照看着我。”日记和绘画,曾是她的寄托,也是她的另一个梦,在那里她可以说话,可以想象,可以描绘,在那里,似乎没有痛苦,没有呼喊,没有惊恐。

可是,久病不愈的她,似乎一定要从梦境里醒来,眼睛再也无法闭上,日记再也无法记叙,画作再也无法描绘,起身,下床,那嘴角的微笑转瞬即逝,她回到了让她痛苦的现实,回到了这个红色的世界:她的睡衣是白色的,蚊帐是白色的,枕头是白色的,那个梦也应该是白色的,甚至那滴答滴答的钟面也是白色的。白色和红色,似乎就是梦境和现实的颜色,她起身告别的是梦,搁下笔告别的也是一个梦,但是她还是走到钟表前,调整了时间,拨快或者拨慢,那时间就是自己的,就会进入自己的梦。

|

| 导演: 英格玛·伯格曼 |

|

无法融入的童年,终于以这样一个手势告别,当母亲变成20年前的那个意象,对于艾格尼丝来说,却变成了关于活着的欲望表达,母亲已逝,却总是出现在艾格尼丝脑海里,她死了,不是梦境死了,不是童年死了,而是白色的世界死了——那一次抚摸母亲的脸的时候,母亲就是穿着那一身的白衣服。所以当疾病折磨她的身体,艾格尼丝也用白色寻找童年最后的抚摸。但是白色是一个梦,从童年被隔阂开始,却在生命的终点结束,白色是疾病,白色是病态,白色是咳嗽,“我好冷”的时候她喊着安娜的名字,“你离得太远了,我知道我身上有难闻的味道。”她对安娜说,但是安娜却靠近了她,抱住了她,给她换了枕头,让她依偎在自己怀里。

许多次痛苦的时候,许多次被疾病折磨的时候,安娜总是在自己身边,总是以母亲的样子给她拥抱,是的,安娜也穿着白色的衣服,也宛如另一个纯净的梦,就像许多年前的母亲,但是梦总是用来打破的,“我很热。”“给我水。”如噩梦一样,将艾格尼丝拖入到痛苦之中,她开始大叫,开始疯狂,“有没有人就我?我不行了,救救我!”安娜就在身边,玛丽也在身边,卡琳也在身边,但是她终于没有像以前一样和她们在一起,终于没有痛苦地躺了下去,也终于走向了死亡。

|

|

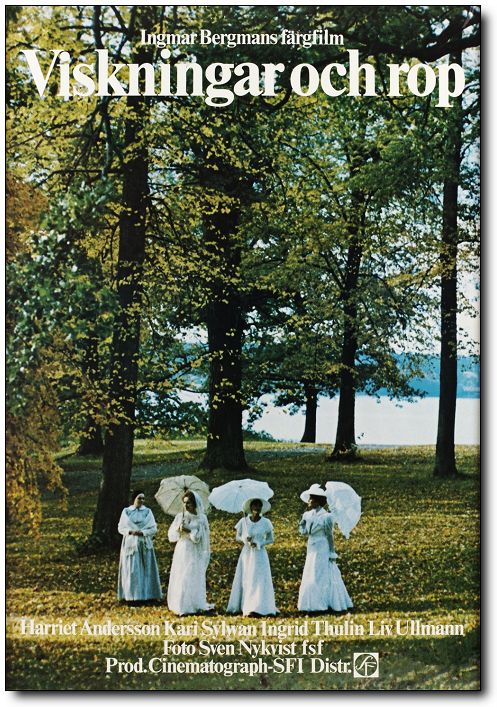

| 《细语与呼喊》电影海报 |

“救救我”分明是一种欲望,活着的欲望,但是病态的白色、梦幻的白色,终于不能让她回到母亲身边,不能让她进入日记和绘画的世界,她必须面对一个被隔阂的红色世界,那里有红色的墙壁,红色的家具,红色的地毯,红色窗帘,以及一个穿着红色衣服的玛利亚。她站在给艾格尼丝看病的大夫身边,给安娜的女儿看牙的大夫身边,玛利亚的红色衣服释放出一种欲望,一种被人抚摸的欲望,“你为什么不能忘记过去?”她对他说,我们太相似了,她对他说,我不需要被原谅,那时,她拉着他的手,让他的手握住自己的手,抚摸自己的脸和胸,以及拥抱自己的身体。

她留下来让他过夜,她不让他离开,靠在门边的角落里,她一半的脸被光线照亮,而另一半却被黑影挡住了,一半和另一半,白色和黑色,如此割裂成两种状态,两种生活,两种态度。但是他却说:“你很美,但是你改变了太多:你开始计较一些琐事,你的嘴角露出不满,你的肤色变得苍白,你的眉毛上有了细小的皱纹……”他说完,然后挣脱了手,说了一句“不”便离开了这个红色的屋子,这个红色女人,这个一半是光亮一半是黑暗的脸。

红色是另一种欲望,肉体的欲望说出身体的叙事,玛利亚是姐妹中最小的一个,那给艾格尼丝带来隔阂的童年,对于她来说则是欢笑,奥加阿姨讲的那个长鼻子的故事,也是一种身体叙事,也是一种肉体的欲望,只不过它容易变成谎言。而在这个红色的欲望世界里,玛利亚似乎也走向了谎言的一面,“我担心大夫回去太迟了,所以昨晚留他在这里过夜。”玛利亚这样对丈夫乔吉姆说,那时她已经不穿红色衣服了,已经不显露半边的脸,已经不需要一个男人的抚摸。而乔吉姆似乎离她很远,离开她的身体,离开她的欲望,离开她的解救:当玛利亚推开房门的时候,看到乔吉姆将一把匕首插进了自己的身体,血流了出来,红色,然后他在对着她大喊:“救救我。”

身体是对另一个身体的背叛,红色是对另一种红色的抗议,可是当身体被锋利的刀刺中的时候,欲望会被拯救吗?“救救我”,和艾格尼丝死之前喊出的声音一样,但是玛利亚只是站在门口,只是惊恐,只是喊出了“不”,却没有走进去救他。红色,身体,欲望,以反向的方式出现在玛利亚面前:红色变成了伤害,身体变得痛苦,而欲望,无限接近死亡。一种破坏和毁灭,以如此反道德的方式让玛利亚看见,是不是就是那个和童年有关的长鼻子童话变成了现实?

谎言,是不是会让欲望彻底改变?卡琳却穿着黑色的衣服,庄重而高贵,也是压抑而冷漠,和丈夫坐在餐桌上,却相对着各自用餐,而用餐其实看起来像是丈夫一个人的事,他加了更多的鱼,吃得更有味了,但是卡琳却看着他,几乎没有动叉子和刀子。而当她拿起酒杯的时候,突然就翻到了,红色的酒洒在了桌子上,酒杯碎了,一块锋利的碎玻璃在盘子里。当丈夫吃饱了,说了一句:“我累了,该休息了。”红色的房间里只有卡琳一个人,宽大的桌子上只留着碎玻璃。“谎言,全是谎言,绝对的谎言。”她自言自语,她歇斯底里,谎言是另一种隔阂,当她站在镜子面前的时候,那个曾经熟悉的自己也是陌生的。

谁在说谎?他的冷漠表情在说谎,她的压抑生活在说谎,可是,那突然碰到的酒杯不会说谎,那破碎的玻璃不会说谎,甚至,那只留给自己的身体也不会说谎。脱去了外面的黑色衣服,脱去了里面的白色衣服,脱去了上衣,脱去了袜子,脱去了身体上一切的复数,当卡琳赤裸裸呈现在自己面前的时候,那个身体却也并不属于她自己——她只在镜子中,无法触摸的镜子中,而赤裸的身体只不过是仪式的一部分,脱去意味着穿上:穿上遮蔽身体的睡衣,穿上白色的睡衣,穿上让丈夫看见的睡衣。

但是那个被遮蔽的身体终于流出了血,碎玻璃拿在手上,似乎可以轻易割开自己的手,割开自己的身体,当安娜离开的时候,卡琳终于将碎玻璃对准自己的下体,猛扎了进去。门打开,里面是正襟危坐的丈夫,是一张床留着的婚姻,是夜晚冷漠的房间,卡琳走过来,坐到床上,她的下体完全被鲜血浸湿,红色的血,红色的痛,却也是红色的满足,看着自己的丈夫,她笑着把血抹到自己的嘴上,鲜艳,泛着身体深处的光泽,而卡琳的脸上现出的是痛苦而满足的表情。

白色的艾格尼丝,红色的玛利亚,黑色的卡琳,她们在自己的回忆里,在自己的现实里,在自己的身体里书写着“呼喊与细语”的生活,而每种颜色并不是单独存在的,它混杂在不同的身体和夜晚里,而这种混杂呈现的是活着的欲望,身体的欲望和痛苦的欲望。但是当艾格尼丝死去的时候,这混杂的欲望如何表达身体之外的世界?艾格尼丝病重的时候,玛利亚和卡琳是照顾着她,给她读小说,而玛利亚也和卡琳沟通着,交流着,但是这是不是一种拯救?“我们拥有太多太多的回忆,也出现了太多的隔阂,我们可以一起笑一起哭,可以抱在一起,像小时候一样。”这是玛利亚对卡琳说的话,尽管当初卡琳的回答是:“我不行了,我受不了了,像是在地狱一般。”但是当她读着艾格尼丝的日记:“我收到了一件特别的礼物,它是团结,它是美好。”于是卡琳对玛利亚讲话,玛利亚和卡琳交流。但是两个人说着话的时候,却被另一种声音取代了,背景音乐里,诉说着另一个故事,这个故事覆盖了姐妹们的谈话,为什么覆盖?是她们的对话和微笑都是另一种谎言?

隔阂,冷漠,厌烦和谎言,让欲望变成了另一种“呼喊和细语”,是安娜听见的,她说,我听见了一种声音,但是她看见玛利亚在自言自语,卡琳目光呆滞,她们靠在墙上,靠在门边,说这话却不是被听见的声音,于是安娜打开了艾格尼丝的房门,死去的她还睡在床上,明天将是她的葬礼。“你知道我死了,但我不能睡过去,不能离开你们,谁能帮帮我?”就像她在临死之前“救救我”的喊叫一样。艾格尼丝死了,死了就是告别了病态的身体,告别了现实,告别了痛苦,连牧师都已经祷告了:“请你为我们向上帝请求,为我们这些被留在这个悲惨的地球上的人们,请你向上帝请求,请求他饶恕我们,让我们从我们的焦虑、疲惫、疑惑、恐惧中离开。请求他让我们的生命有一些意义。”但是死亡没有带走艾格尼丝?或者说她又必须返回这个家,回到姐妹们的身边,再次打开那个团结和美好的礼物?

死亡不是归宿,对于有着活着欲望的艾格尼丝来说,复活似乎是另一种救赎,她渴望回到玛利亚和卡琳身边,渴望安娜的拥抱和慰藉,渴望以不死的方式告别那个隔离了生与死的可怕梦境。但是这一种欲望却注定不能实现,卡琳走进了艾格尼丝的房间,“你能握住我的手吗?等到这一切的恐怖结束?”卡琳却说:“没有人听你的吩咐,我不想进入你的世界。如果你爱过我,或许我会这样做,但是我没有爱过你,因为我活着。”卡琳推开门又走了出去。艾格尼丝又呼唤玛利亚,玛利亚哭泣着走过来,坐在床上:“我是你的姐妹,我为你难过,我们小时候一起玩,我们因为害怕而抱在一起,现在也一样。”但是当艾格尼丝用力抱住玛利亚的时候,她却大叫着挣脱了她的手,然后大叫着跑了出去。

生前隔阂,生后依然是隔阂,团结的、美好的礼物,就是一场梦,而这个梦最后却在安娜的安慰中无限接近了现实,“她开始腐烂了。”卡林这样说,“我要为女儿和丈夫考虑。”这是玛利亚的说法,只有安娜平静地走进去,抱住艾格尼丝,半裸着身体,让她靠在自己的身上,像是那一幅米开朗琪罗的雕塑“圣母怜子”。在艾格尼丝病重的时候,安娜这样抱着她,在她死去之前,她也这样抱着她,而当她复活的时候,她也这样抚慰她。

是母亲,那个童年隔阂的梦破碎了,艾格尼丝在安娜的怀中得到了母亲的关爱,而完成母爱仪式的安娜何尝不是在这个现实里获得了母爱的欲望:她那可爱的女儿死了,只留在那张照片里,而在艾格尼丝身上,她变成了另一个母亲。复活,或者本身就是一个梦,而做梦的人不是卡琳,不是玛利亚,不是艾格尼丝,只是安娜,在安娜的世界里,艾格尼丝还活着,即使当葬礼结束后,玛利亚和卡琳收拾行李离开了这个房子这个家,但是对于留下来的安娜来说,这是另一个开始,一个活着的开始,一个化身为母亲的开始。

四个女人,在回忆与欲望,梦幻与现实,呼喊与细语中演绎着四重奏,他们的世界里却没有男人,姐妹们从童年开始就没有父亲,艾格尼丝没有丈夫,而卡琳和玛利亚的丈夫,无非是一具活着的尸体而已,没有爱,没有欲,没有情,缺失的世界里,她们的欲望也无法让她们寻找完整的生命意义,白色、红色和黑色,无非是单一生活的写照,是单一欲望的极端表达,而在安娜的世界里,丈夫或许给了她爱,女儿给了她回忆,而母亲的角色重建又给了她完整的自我,所以身为仆人的安娜,似乎才是欲望的完整表达,才是团结和美好的礼物。当他们都离开的时候,安娜打开了艾格尼丝的日记本,上面写着:“太好了,我们三个像从前那样又在一起。我所有的病痛都远去。世界上我最喜欢的人跟我在一起,太好了,我们像过去一样,可以一起去散步了,我可以感受到她们的身体,她们温暖的手掌。我想留住这一刻,我想,不论会发生什么,来吧,这就是幸福,不会再有比这更美好的了。”

[本文百度已收录 总字数:5986]

顾后: 《热天午后》:对不起,你被包围了