2023-08-02《奥菲斯的遗嘱》:直到非现实

他死了,死在密涅瓦女神的长矛之下;他死了,流出了鲜血也留下了那朵花;他死了,死在人们的哀悼中……死亡已经发生,和每一个人死去的人一样,死亡由鲜血、沉默和哀悼组成,这是一种现实之死,但是从死去的床上再次站起身来,死又变成了否定的不死?还是死在现实意义上完成之后走向了新生?“我的朋友,因为诗人只会装死……”不管死而不死还是死后的新生,“装死”既是对死亡的一次完成,也是对非死的一次开始,而最为关键的是,死去而起身,真正获得的是关于诗人的定义——“奥菲斯的遗嘱”就是诗人的遗嘱,遗嘱由必死之人说出,而说出的那一刻开启的是诗人的道路。

让·科克托自导自演的一部电影,当自己成为电影的主角,科克托也是完成了关于诗人的定义,也是在“遗嘱”中注解了死亡。《奥菲斯的遗嘱》拍摄于1959年,1960年的秋天上映,一直把拍电影看做是非自己本行的科克托终于在拍完这部电影之后宣布了告别,当《奥菲斯的遗嘱》成为最后一部电影,也意味着他通过这部电影立下了遗言,对于告别,他说不是“离开”,因为他认为只是电影变成了一门生意之后,他才决定“从商业帝国主义中解脱出来”——《奥菲斯的遗嘱》缺少资金,最后是靠特吕弗才完成了拍摄。这个决定可以看做是科克托的一次死亡选择,但是死亡也是不死,因为他还是认为“电影是诗的车驭”,离开或者只是对电影拍摄的告别,或者只是对于商业帝国主义的诀别,或者只是电影形式意义上的死亡。

这是关于遗嘱的最外层表达,这个表达就是一种现实的无奈,而进入电影本身,科克托构筑了第二层的遗嘱:电影是一种艺术,艺术如何在走向诗的境地时完成遗嘱?对于这个问题的探讨,科克托早就有了明确的观点:只有艺术才是永恒的,永恒就是一种不死的状态,但是不死却绝非都是真正的艺术,所以遗嘱就是要去除非真正的艺术,从而走向一种永恒,而永恒的标志便是从现实走到非现实,并以跨越时间的诗语言出现——而这又将回到“诗人”这个终极的命题。所以,遗嘱连接着死亡和新生,诗人则是从死亡穿越,从时间穿越,从现实穿越,最终达到永恒:从死亡到新生再到永恒,这便是科克托在这部诗人电影中构筑的“遗嘱”。

这当然是一个过程,一条道路,一次经历,习惯于自我引用的科克托在电影一开始就注解了这个过程:“电影的独特魅力在于可以使人拥有共同的梦想,病让我们觉得电影就是现实,简言之,电影是诗极好的表达方式,我的电影就如脱衣舞,渐渐剥离我的身体,以展示我的灵魂,因为大批的观众渴望超越现实的现实。这种现实必将变成我们时代的标志。”在这里,科克托所说的电影并非仅仅是电影,它是艺术,它是诗,“电影是诗的坐骑”,艺术和诗的存在意义就是以启示的方式抵达现实,而现实也并非是我们生活的现实,它是“超越现实的现实”,所以题辞很明白的一种说法是:诗是一种超越时间的永恒存在,诗提供的是非现实的启示和真理,那么,如何渐渐剥离身体展示诗指向的灵魂?如何从现实走向永恒意义的非现实?

第一种死便是在时间意义上完成的,它要让时间去除时间的形式,它要让时间成为无时间的存在。诗人穿戴着18世纪的装束,他曾在夫人面前吓着了孩子,使得孩子的头部受到了创伤;诗人看见了在实验室里的教授,教授说自己曾经被人吓到了;诗人穿越到了孩子面前,寻找建筑师,孩子却告诉他自己的父亲已经去世了;诗人在医院里看见了坐在轮椅上的老人,护士说老人小时候曾经被吓到过,说完老人便在轮椅上死去……诗人看见了孩子、教授和老人以及“父亲”的孩子,他们其实可以被时间完整地串起来,这是属于人类现实的永恒规律:从生到死,从孩子到老人。在时间生老病死的永恒中,他们其实是一个人,但是当诗人不停穿越,混乱了一个人的生命时间,混乱了现实的规律,也让自己在时间的迷宫中迷失——忘了拿走实施穿越魔法的手套又返回,这便是迷失的象征。

| 导演: 让·科克托 |

所以,诗人必须从迷宫中走出来,他终于见到了还在实验室里的教授,他终于将教授研制的那盒子弹交还到他手里,他也终于让教授开枪杀死了迷失的自己:当枪声响起,1770年的诗人死去,1959年的诗人复活,“住在永恒里更加难受”的诗人终于成为了教授实验的试验品,他返回到了现在,他挣脱了时间的形式,但是,教授的这一实验目的就是研制永恒,一颗子弹打破了时间的束缚并非是真正的永恒,它只是一种形式,正如教授在审判委员会的调查时所说:“我将他从自掘的陷阱中解放了出来,又把他扔进了另一个陷阱里。”而真正的永恒就是没有时间,不是生也不是死,也不是不生不死,而是取消时间的一切形式,包括手套、子弹。

但是要完成对于永恒的命名,这也是必然要走出的第一步,而诗人由此的复活便是对艺术永恒的寻找。《奥菲斯》中的瑟盖斯特重新出现在诗人面前,已经死去并且被孤零零留在地狱里的他就像是从死亡而来的向导,他在废墟处人们的焚烧中复原,从被扔进大海的死亡中回来,作为一个向导带领诗人寻找艺术的永恒。何为艺术的永恒?要达到艺术的永恒,便是要去除艺术的非永恒形式。诗人在画板上画画,一朵花是绘画的对象,瑟盖斯特说:“艺术创造了它自己,艺术家发现它之前就已经存在。”花不是自然之花,是艺术之花,它早就存在,它就是艺术本身,当艺术家创作,花只是变成了对象,这当然不是永恒,所以瑟盖斯特说:“没用的,艺术家总是画自画像,你永远无法画那朵花。”果然,诗人在画板上画出的不是一朵花,而是自画像。如何让花成为永恒之花?科克托利用摄影技术,让时间逆行,终于破碎死去的花在时间的魔法中成为了一朵完整的花、开放的花——消除了时间,艺术就是一种永恒的存在。

和瑟盖斯特进入调查委员会那里,死神公主和欧特比斯对诗人提出的是另一个关于艺术的问题:什么是电影?诗人回答说:“电影就是石化了的思想的喷泉,电影使没有生命的东西复活,电影使我能表达现实,直到非现实。”诗人又补充了一句:“非现实是超过我们界限的东西。”电影表达现实,现实不是最后的目的,最后的目的是从现实走向非现实,让石化的思想复活。诗人当然知道电影作为一种艺术存在的意义所在,但是电影是不是也有那一朵早已存在却在艺术家手中被绘制的花?是不是也是一种自画像?公主接着便问到了“什么是诗”,诗人的回答是:“在创造诗的时候诗人使用一千种语言,它们既不是死的也不是活的……”诗是语言的创造,不死不活也是从现实到非现实的状态,和电影一样,和艺术家创造的花一样,诗也只是诗人使用的语言——一切都是形式的存在,创造本身就设置了时间的形式,所以它们也无法真正走向非现实,真正超越时间。

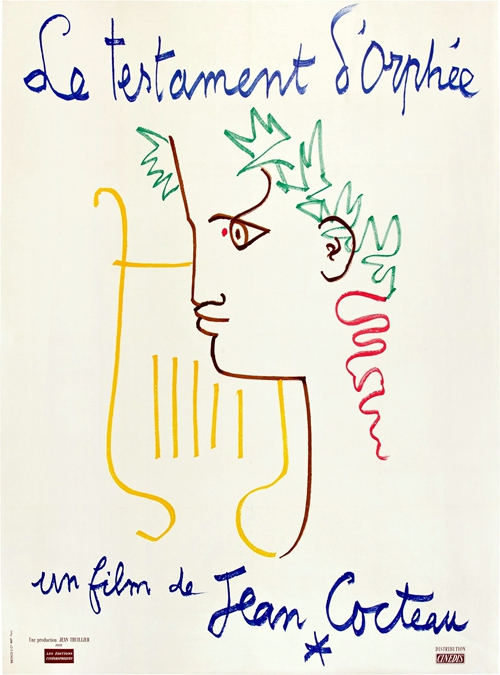

《奥菲斯的遗嘱》电影海报

科克托用身为诗人的自己定义了艺术、电影和诗,除此之外还有另一种永恒的存在,那就是爱,但是当瑟盖斯特说及爱的时候,公主制止了他,当诗人和瑟盖斯特看到伯爵夫人和两个裸身男人在一起,他们说夫人“迷失在错误的时间里”,当男人和女人拥抱写下“爱情和诗歌”,却是恋爱中的知识分子遇到了危险……爱不被提及,爱变成一种错误甚至危险,科克托虽然也涉及了爱的永恒可能,但是这种三缄其口的表达是不是在避讳着什么?和《奥菲斯》中演绎关于爱的故事相比,这里的爱是隐约的,是晦涩的,是不是在某种意义上是科克托在现实中的失声?是不是也是在时间形式上的迷失?但毕竟已经被归为和艺术、电影和诗同样的境地,在被时间的形式制约的寻找中,在“自画像”的创作中,在现实无法走向非现实的困境中,另一种死亡发生了:诗人被密涅瓦女神的长矛射中,流出的鲜血是肉身死亡的证明,留下的鲜花是艺术形式的再现——而在死亡之前诗人看见的“名声机器”,更是以更残忍和讽刺的方式拉回到了现实世界中:六只眼、四张嘴的名声机器可以快速制造名声,孩子们只要将词语放进去,几分钟之后机器吐出的便是诗歌、小说,而这些诗歌和小说能快速给人带来名声。

现实制造了死亡,死亡是对现实立下的遗嘱,由此,诗人完成了两次死亡,一次是在教授的永恒子弹中回到了现实,它结束了“自掘的陷阱”,成为一个活在现在的自己;一次就是在长矛中死在了现实,它是现实被真正终结的标志,而在两次死亡、两份遗嘱之后,诗人才开始了真正永恒的寻找,才真正在跨越时间的诗中走向非现实:诗人在路上看见了斯芬克斯,看见了俄狄浦斯,穿过神话和悲剧,获得了智慧和知识,获得了苦难之后的人性;瑟盖斯特终于离他而去,引导者只剩下了自己;他听到了摩托车的马达声,但那已不是“奥菲斯”中的死亡之约,他们只是现实中的警察;花也已经不再,被风吹走的只是一种艺术表达的对象;而名声呢?“路上认出的名人,不是因为他们著名才出现,而是因为他们起到了该起的作用,还因为他们是我的朋友……”只有龋龋独行的自己,只有真实的警察,只有那些朋友,这一切都是最普通的现实,“今天是我在世上的最后一日”,但是对现实的观望才是诗人的态度,才是诗的领地,它是现实,却通向非现实,通向永恒的意义,一份遗嘱永远立在以现在为起点的时间里,在这份遗嘱里,成为诗人的科克托说:“因为,对我来说,只有一个永恒的现在!没有过去,没有现在,没有未来。”

[本文百度已收录 总字数:3889]