2019-01-15《爱的挽歌》:国家是不会坠入爱河的

历史是“基督教饥渴地走向现代性”却变成了一场宗教战争,历史是起源于法国的宫廷文化影影响到了英国却促进了美国的优雅文明,历史是二战不在美国本土发生却诞生了所谓人道主义的电影,历史是科索沃局势中的那些受害者却制造新的恐怖……历史总是在某一个拐点走向不同的方向,而在时间里,即使走向了拐点,它依然还是历史。但是,此种历史,是不是一种观念的历史,再现的历史,甚至是人为的历史?

“没有人知道历史的终点,当你写历史的时候。”尤其是有人试图书写历史的时候,这个拐点更在理性之外走向了相逆的方向,而在历史中的人,站在历史面前的是人,思考历史的也是人,所以当有人书写历史的时候,历史就变成了一种误读。那个叫埃德加的导演听到的词叫“亵渎”:“每一难题都是对奥秘的亵渎,然后难题又为答案所亵渎。”题目和答案,似乎就天然构成了一组关系,题目是为了寻找答案,答案是为了回答题目,但是在历史意义上,每一个不在历史中的人都会以自己的方式解读历史,而历史的个人化,就变成了对于历史真相的亵渎——其中隐含的利益诉求到底是什么?

听到一个词,其实是一种怀疑主义的蔓延,而当埃德加面对那一对二战夫妇,那一个老夫妇的孙女,似乎历史自然地在不同的两代人之间形成了鸿沟:他们是经历了战争的人,她是听说了战争的人;他们活在历史深处,她却是旁观了历史,那么理应来说,历史的真相掌握在美国夫妇的手中,但是,他们却让历史消匿,或者用另一种传说来代替。“我替盖世太保工作,两次无罪释放,共产党说我是苏联间谍……”这是老人口中的历史,他拿着一本书,躺着,说出了和历史相关的事件。但是,当以说出的方式重新进入历史,那真的可以揭示真相?

历史是口述的历史,也是加工的历史,在现时现刻,没有盖世太保,没有审判法庭,没有共产党,也没有苏联间谍,只有一个垂垂老矣的人。“当事实变成传奇,必须服从传奇。”于是,传奇变成了妻子一直使用的那个假名“拜雅”,于是,传奇被压在某个从不打开的抽屉里被命名为“可怕的影像”,于是,传奇成为了卖给好莱坞的剧本,并成为商业电影的翘楚……传奇是娱乐化的必然,而娱乐化是取消历史的一种手段,而孙女贝莎几乎是在质问的语气问老妇人:“为什么你一直用假名?”

取消名字,取消历史,取消真相,只是为了用商业电影的钱救自己的酒店。或者,这只是一种个体的行为,但是当贝莎如此质疑的时候,其实历史已经走向了另一面:反历史。“历史与反历史,是最古老的配偶。”它们对立,它们矛盾,但是它们却结合在一起,仿佛是一个悖论。老夫妇其实已经退出了那段历史,在金钱、假名中书写自己的传奇,而孙女贝莎呢?作为一个不在历史中的人,是不是永远没有权利去追寻历史的真相,甚至质疑都没有?

| 导演: 让-吕克·戈达尔 |

历史不是可以人为断裂的和修改的,不是可以完全服从传奇,当有人争论美国人是不是“北美洲共和国的人”的时候,指的是墨西哥人还是加拿大人?当老人说出OK的时候,这个习惯用语的起源可能和屠杀有关,追根溯源,历史似乎永远无法退回到传奇后面,它必须被直面,被审视,甚至被重新书写,而老人也感慨道:“没有中年人,历史通过老年人直接降落到孙子一辈。”这就出现了历史的断层:老兵夫妇代表的是活在时间前端的老年人,贝莎代表的是时间后端的孩子,那么在中间的“中年人”,或者称之为“成年人”的那些人又在哪里?

被抽离了,这是时间的残酷,也是历史的尴尬,就像那个祖母的假名,就像被好莱坞拍成电影的传奇,其实都变成了对历史的消费,在没有成年人的世界里,历史或者是一个故事,或者是一个游戏。这是埃德加在“两年前”的经历,那时他只是想为西蒙威利排一部轻歌剧,只是想对天主教徒抵抗情况进行调查,但是最后却走进了既是传奇又像游戏的历史,而这一段经历对他最大的影响是:“所谓成年人是不存在的。”但是,在那个色彩鲜艳的“两年前”,埃德加或者并没有理解历史的虚无主义,也没有真切感受到被抽离了成年人的时间的尴尬,只有当他在两年后指挥摄像机,想要拍摄一部爱的电影时,才感到历史走向了它的虚无和传奇,才会有一种真正被亵渎的感觉。

|

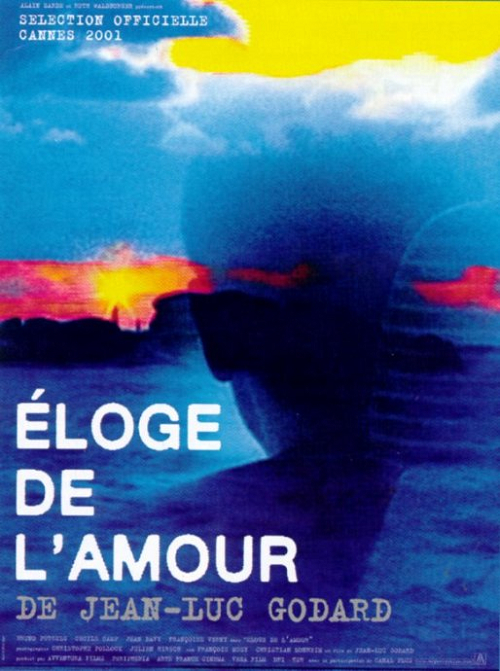

《爱的挽歌》电影海报 |

两年后,或者就是此时此刻,埃德加所要拍摄的电影是关于爱的四个阶段,它们是邂逅,是爱欲,是分离,是重逢,一个叫柏世华的男人,一个叫艾嘉婷的女人,他们经历了这四个阶段,而不同的人演绎他们这爱的四个阶段的三个故事,他们是青年期的恋人,是中年期的恋人,以及老年期的恋人。埃德加和助手菲蜡为不同前来应试的人试镜,年龄不同的女人在镜头前读着台词,他们也投入其中,但是埃德加总是不满意,甚至他们联队角色的理解也不同,一个老妇人坐在那里说,一个人老了,他所要离开的是往昔的自己,这是他对于时间的抗拒,“因为他们害怕。”为什么老年人会抗拒,会躲避,会害怕?为什么不能直面自己的历史?埃德加愤怒地让菲蜡来读那封老人最后的遗嘱,自己开门而去。

埃德加不满意的是老年人对于历史的逃避主义,而那个一直投身于艺术收藏的老人,似乎不是演员,他经历了和恋人的分离,“那时我疯狂爱上了她,但是她却爱上了别人,他最后在赛车场上身亡了。”这个叫保罗的男人是个美国人,他爱着的女人没有给他爱,但是即使她爱的不是自己,即使最后她自杀身亡了,但是老人现在却还爱着她,就像他喜欢的柏格森哲学一样,时间变成了一种绵延的存在。这似乎是埃德加可以使用的素材,而这位老人似乎也从那场战争中走来,但是在现实里,热衷于绘画的老人似乎也走向了某种“传奇”:老人回到酒店,为什么会有一个漂亮的女人跟着进去了?在酒店里服务生问老人:“现在到处都是美国人,谁还记得越南的抵抗?”老人也不做回答?

似乎那个“她”只是老人想要收藏的艺术品,仿佛这一段历史是他可以挂在墙上的纪念,而回到现实,这种爱却还是虚无。不管是镜头前试镜的演员,还是和历史相关的素材,其实历史并没有真正呈现出来,而埃德加面对的这个爱的主题,是否会在个人的爱中凸显历史的真相?他物色到的是一个在地铁列车行李舱兼职的女人,他说明了自己的计划,女人却拒绝了他,告诉他自己还要工作,还要照顾三岁的孩子——拒绝就是回避,就是不想走进和自己有关的历史。

时间上,埃德加在筹拍这一部爱的电影时,对准的是个人的历史,是在爱的四个阶段中重构个人史,而这些个人史并不仅仅是邂逅、爱欲、分离和重逢这些个人行为,更是反映一种社会意义,“这不是一个故事,而是一段历史,或者说是社会学研究。”个人史如何具有社会学意义?那就是折射出大历史,关于战争,关于流亡,关于生存。但是让埃德加遗憾的是,那个真正的历史仿佛是缺席的,凡人有爱,那仿佛都变成了如老人一样“我继续爱着她”的故事,现实有爱,是一个个演员试图表演的爱,而社会意义呢?不是个人的爱可以表达的,那些睡在街头长椅上的流浪汉,那些在黑暗过道里乞讨的人,那些洗涤而谁的男人和女人,他们对于爱的渴望又在哪里?

实际上也是一种脱节,而更严重的脱节的:爱从来不属于成熟的“成年人”,在连接过去和未来的中间节点上,成年人意味着面对现实,面对真相,或者就是一种现在时,就是社会学意义。所以拍摄计划被搁浅,在某种程度上是面对现在的无奈,是对于“国家”的空泛,这种被抽离了“成年人”的状况让埃德加感觉到沮丧,“国家是不会坠入爱河的。”像一句警告,国家、成年人,永远在宏大叙事中成为一种象征,而从来不指向具体的爱的事实。

但是埃德加还是在那个拒绝他计划的女人那里找到了想要表达的观点,他们站在桥墩下,面对着塞纳河,面对着桥下的涂鸦,背对着背说着关于记忆,关于时间,关于爱的话题,他们去过“犹太人羁留营”,他们找到过“和平战士”纪念碑,他们提到过在战争中死去的具体的人,他们说起和自己有关的记忆,女人是美国人,父母在那次战争中被枪杀,现在自己的男友离开了她,留下的是三岁的孩子,兼职的工作让她活在生存的世界里。仿佛很多东西都远去了,包括自己的,包括国家的,但是两个人站在那里的时候,似乎正在唤醒记忆,正在面对现在,河边的古堡似乎已经人去楼空,但是埃德加和她几乎是一种共识:“没有真正的人去楼空,即使渺茫,始终还有一把声音,即使死亡,始终还有个人意识不灭。”

所以历史不死,要唤醒,要听到声音,其实是让自己成为“成年人”,就像菲蜡对埃德加的评价:“他是一个唯一尝试成长的人。”只有站在时间里一起成长才能书写历史,“我们总是等事情要完结了才看出端倪,那是因为由此刻起,历史才有了面貌。”也是在这个意义上,建立在个人之爱上的国家历史,也才会清晰起来。但是他后来却收到了一个男人带来的女人物品,“她死了。”一个见过几次面、还不知道名字的女人,为什么记着他?那箱子里是夹有纸张的书页,说是让埃德加保存,也让埃德加不要放弃计划,而从这些物品中,埃德加才知道她就是两年前遇到那对美国夫妇的孙女贝莎。

关于祖父和外祖父的历史,似乎也在这里,而其实,贝莎之死提供的不是个人家族相关的历史,而是关于国家历史的审视方式,两年前的质疑似乎为贝莎的离开做了铺垫,而这也是对于美国没有真正历史的一种嘲讽。无论是从前的欧洲文化的传播和移植,还是战争期间的作为,美国似乎都以缺席的方式,像那一对老夫妇一样,把历史变成了没有成年人的传奇,被抽离的那个阶段,在经历过的那些人看来,这种空泛反倒变成了自由,就像那个老人读着书里的一段话:“战争业已告终,和平还未开始。我们像重返1000年,在没有人会在乎我们的诚实、勇气、毅力的前夕,从今以后,我的自由更纯粹。”而所谓的自由,最后都变成了可以换成钱拯救酒店的“好莱坞叙事”。

国家没有成年期,国家不会坠入爱河,这就是所谓的国家历史,而其实这就是真正历史对面却结合在一起的“反历史”——两年后是黑白影像,而两年前是彩色,倒置的时间就是反历史的隐喻。在反历史的历史中,世界变得荒诞,“我们嘲讽二十世纪荒谬,但恐怕二十一世纪会同样滑稽。”所以埃德加的努力,其实是在揭露一种美国谎言,是在嘲讽好莱坞体制,而这也正是戈达尔想要表达的观点——“美国人没有真正的过去,他们的机器有,但是个人没有。”

从现在反思过去,从过去走向未来;两年前走进历史,两年后唤醒历史;彩色的世界里已经有了爱情,黑白的世界里爱情结束了——反历史之嘲讽,最后是回到历史的轨道,而回到历史,就是回到个体意义真正的爱:“爱的对立面是恨,恨的作用是反对爱。爱与恨是完整的两面。被爱的人是目标,爱人的人是主动者。”在反复出现的“恋情”、“选择”和“很久以前”字幕中,埃德加所建立的起了一种爱的规则,“ 圣·奥古斯丁说,爱的法则,就是毫无法则地爱……”毫无规则,是去除传奇色彩,是取消虚假命名,是否定财富生产,在思辨中唤醒沉睡的时间,在爱的过程中寻找历史,“每当我做思辨时,其实是在想别的事,没有这些事,思辨怎么可能?我只是和认识的那些景色做比较。”

“历史已经来了,用一个大大的H。”历史是每个人的历史,是多元的历史,是爱的每个阶段的历史,“如果有人问你,如果你可选择,电影、舞台、小说或歌剧,你选哪一样?”爱是隐喻,时间也是隐喻,或者国家也是隐喻,在国家与爱情的对立、悲剧的清白与宿命、成人的消亡与藏匿中,埃德加的真正计划是:“关于历史的某些东西,也许我们没有说出来。”所以挽歌也是赞歌,说出也是不说出。

[本文百度已收录 总字数:4694]