2014-08-31 《阮玲玉》:他日春燕归来身何在

寂然的夜,昏黄的夜,冰冷的夜,母亲已经睡去,小玉已经睡去,唐季珊也已经沉沉坠入自己的梦,只留下无眠的阮玲玉,只留下沉默的阮玲玉,这是1935年3月8日的凌晨,这也是1935年3月7日的午夜,时间可以在24点或者零点轻易翻过去那一夜,只是当那些埋藏在自己内心的话必须通过绝笔的遗书告诉别人的时候,世界只留下一个“芳华怕孤单”的影子。她没有说话,她吃着放满了药的那碗粥,在账单上写下“联华欠薪2050元”,最后在那张白纸上写下“人言可畏”几个字,她想对张达民说:“我已经被你逼死了,我很后悔,不该成为了你们两人的争夺品。”她想对唐季珊说:“过去的张织云,现在的我,明天会是谁?你可以做你喜欢做的事了,我好快乐。”只是这些话她从来没有面对他们时问起,她只是在最后属于自己的夜晚写在纸上,绝笔是无声,即使“我何罪何畏”的发问也只能在这个夜晚说给自己听。

无声无言,就像她演过所有的角色一样,在中国默片时代发不出声音,而其实,1935年的这个夜晚,有声电影已经慢慢进入了中国,“有声电影时代,可以开口说话了。”如果生命再延长,阮玲玉可以在自己的戏里开口说话,可以像在《新女性》里一样发出“我要活,我要活!”的呼喊,或者再延长一天,她就可以站在三八妇女节的演讲台上,讲“女人从此可以站起来”的宣言。只是一切都在这个夜晚终结,她不开口,没有女人活下去的呼喊,也没有女性站起来的宣言,即使发出能最后的声音,也是靠近熟睡的唐季珊,微弱地问他:“你爱我吗”,像只是自己的呓语,唐季珊或者没有听见,而芳华却在这微弱的声音里画上了永远的句号。这一晚,对于中国电影界来说,是一个让人让人哭泣、悲恸、哀伤的日子,但是对于一代影星阮玲玉来说,或者只有“1910-1935,卒年25岁”的简单注解。

|

| 导演: 关锦鹏 |

|

在中国默片时代,阮玲玉是1930年《野花闲草》里那个飞雪中趴在冰冷地面上将手臂当作孩子轻轻抚摸、眼神哀怨而迷茫的母亲,是1932年《三个摩登女性》里那个受迫害、受委屈、敢于反抗的女工,是1933年《城市之夜》中雨中感受小时候父亲之死的女人,是1934年《香雪海》里为了祈求丈夫、亲人平安归来而自愿皈依佛门的尼姑,也是1934年《神女》里抽着烟有一点点反抗的妓女,而不管是曾经的媚俗女人,还是后来从“花瓶”里脱身、成功转型为社会“新女性”,对于阮玲玉来说,电影的确改变了自己,而她也在这样的舞台上认真地活着。“演员应该是疯子,我就是一个。”这是阮玲玉对于戏剧人生的注解,在这“疯子”的世界里,她主动转入《故都春梦》,主动要求出演《三个摩登女性》中的反抗者陈慧珍,也主动将弹泪的剧情设计在《小玩意》里。而在蔡楚生的那部《新女性》中,入戏太深的阮玲玉在发出“我要活,我要活”的呼喊之后,也将自己的人生带向了一个死亡的边缘。

是的,在电影事业上,阮玲玉创造了中国电影史上一个个成功的女性,而她自己也逐渐成为影后、明星、大腕儿、王牌。在那个黑白的无声世界里,她用她的哀怨、柔弱,用她的反抗、疯狂,骄傲地绽放着。但是这样的“疯子”戏剧也注定使她不能逃脱自己设置的那个人生舞台。她是漂亮的女人,是性感的女人,甚至是“骚在骨子里”的女人,所以在她身边的男人便成为她人生的背景,只不过在那孤寂的生命旅程中,阮玲玉像所有女人一样,希望找到自己的爱情,找到自己的归宿,但是这一份渴求的爱,却如此艰难,甚至成为她人生中的毒药,将她推向了死亡。

|

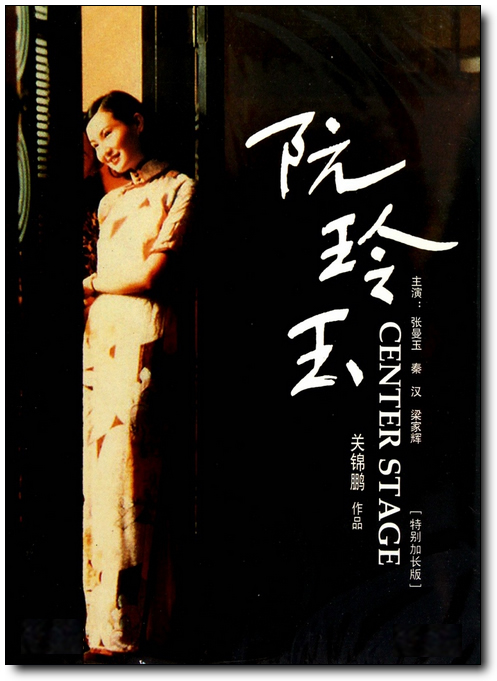

| 《阮玲玉》电影海报 |

在她身边的第一个男人是张达民,阮玲玉的母亲早年为张家做佣人,母女寄人篱下,张达民作为张家四少爷,人长得白净且穿着体面,但内在却是个不学无术、品格低劣的纨绔子弟。由于早年张达民对阮氏母女有所照顾,阮玲玉逐渐倾心,却为其悲剧人生埋下伏笔。她或者爱过他,他或者也爱着他,只不过顽劣的性情注定不能给他们一个完满的爱情,他在家道中落中却好赌成性,他们生活在一起更像是阮玲玉照顾张达民,那停电的夜晚,阮玲玉在楼梯上送给张达民的戒指似乎象征着这一段畸变的爱,付出和得到,在阮玲玉事业越来越成功的时候,已经慢慢转向。而在这个日益出现危机的时刻,茶叶大商唐季珊出现了,比起张达民的幼稚、冲动,以及做事不计后果,唐季珊是一个成熟、稳重的男人,所以在唐季珊的不断追求中,阮玲玉离开张达民,但是他们的分居条件是,阮玲玉每个月要给张达民一百元的生活费。

“男人和女人,分手只要钱,一点自尊也没有。”这是唐季珊对于张达民的评价,而对于他来说,用钱可以解决的问题都不是大问题,所以面对这一结局,他是高兴的。而阮玲玉也在着金钱的交易中投入了唐季珊的怀抱,和母亲、小玉一起住进了唐季珊的住所。其实不管是张达民,还是唐季珊,对于阮玲玉来说,无非是造一个爱的归宿,16岁就好上的张达民,是因为家里的反对,才使这一场爱无法变成婚姻,但其实,面对张达民的好赌,她还是宽容他,只是最后这一场分手却变成了报复,张达民利用小报对阮玲玉和唐季珊进行造谣,而当阮玲玉找到张达民,质问他为何要攻击她时,他说的理由是,因为有人问起他和她的事,他懒得解释便公开了,“我有什么对不起你的吗?”当阮玲玉问他的时候,他把桌上的玻璃敲碎,对她说的一句话是:“看,我还爱你!”但是对于阮玲玉来说,这样的爱太过阴险,也太过沉重。

对于唐季珊,阮玲玉同样需要一个归宿,她明明知道唐季珊有很多女人,却无法拒绝带给她的那份稳重,她说:“我这个人最挡不住别人对我好,那样我会对他更好。”在走进唐季珊为他们三人准备的寓所时,她曾经就提到过那两个字:结婚。但是实际上阮玲玉对于唐季珊来说,似乎只是人生其中的一个女人而已,他们同居却绝口不提结婚,而在纷杂的生活里,阮玲玉似乎也感受了自己作为一种依附的存在。在关于“通奸罪”开庭前夕,唐季珊问她,后天去不去,阮玲玉说后天自己不会去的,对于她来说,“通奸”是个羞辱的词,是对她需要归宿爱情的污蔑,但是唐季珊却说:“我就是要上海人看看我们是高贵的奸夫淫妇。”实际上“奸夫淫妇”无非也是“通奸”的另一种表达,对于阮玲玉来说,她只有逃避,“你有老婆,还有张织云,你是奸夫;我有张达民,我是淫妇;如果我们不分开,穿得再漂亮也是奸夫淫妇!”而她的这句话得到的回答是唐季珊的两个耳光。

而在那时,她又认识了导演蔡楚生,在阮玲玉眼中,蔡楚生是一个有着进步思想的电影导演,他要把当时因为被报纸攻击的自杀女性搬上银幕,“杀人的是整个社会,是黄色小报。”而电影原型是一个既会演戏又会写剧本的“新女性”,所以他邀请阮玲玉来演这一角色。新女性对于阮玲玉来说是挑战,但是最后发出的“我要活”却绝非是阮玲玉内心最想说的话,而实际上,蔡楚生在阮玲玉面前,表现的其实也有一份软弱,蔡楚生喜欢蹲在地上,他说他和那三分之二的中国人一样地蹲着,“蹲着等人,蹲着休息,蹲着等地主在后面扇你脑瓜。”他也邀请阮玲玉一起蹲下来,“人有时候是软弱的,但我们都希望看到坚强的人。”蹲着,会看到不同的风景,但也是一种规避的人生态度。当《新女性》因为涉及到新闻记者的话题,所以被要求登报道歉,并且要求删除其中的情节,蔡楚生似乎无奈地接受了,而阮玲玉希望的是“不要剪掉”,但是在形式的逼迫下,蔡楚生做出了妥协。而这种妥协也出现在阮玲玉渴望归宿的感情中,唐季珊似乎已经越来越害怕那些舆论,他甚至拿着报纸质问阮玲玉,所以在张达民的造谣,唐季珊的怀疑下,阮玲玉希望在蔡楚生身上找到出路。她问他:“你可以带我走吗?一起去香港。”而蔡楚生的回答是:“去了,却还要回来。”阮玲玉说:“可以,结了婚再回来。”而蔡楚生吸着烟,说了一句:“我这里还有事情要办。”阮玲玉从座位上站起来,她知道那是拒绝,有理由的拒绝对她来说意味着爱不深,意味着微妙的情感走向终结。只是那晚的舞会上,阮玲玉也是亲着蔡楚生,却比其他导演都长,或许对她来说,这是一次真正的割裂,真正走向一个人的死亡。

阮玲玉六岁丧父,和母亲、小玉相依为命,在这个女性世界里,需要的是一个如父亲般的男人,但是无论是张达民,还是唐季珊,都不能给她一种安全感,甚至都不能给她一个女人的独立性,甚至蔡楚生的“蹲着哲学”,也无非是用一种逃避来面对现实,所以对于阮玲玉来说,最后还是活在只有自己一个人的世界里,活在只有自己痛苦的夜晚,所以面对无法为她遮风挡雨,无法为她寻找一个归宿的男人,阮玲玉选择以自死的方式结束戏剧化的人生,当最后微弱的声音留在熟睡的唐季珊耳边,响起的是黄莺莺的《葬心》:“是贪点儿依赖/贪一点儿爱/旧缘该了难了/换满心哀……”贪点儿依赖贪一点儿爱,对于她来说却是不可能的任务,却是“蝴蝶儿飞去”的哀婉,却是“连心也埋”的死亡,所以那唯美的死是阮玲玉给自己最后的一部戏。

戏如人生,人生如戏,她是个演戏的疯子,却也是生活中的戏子,是永远活在走不出的“Center Stage”里。所以在戏里面的阮玲玉,戏外面的阮玲玉之外,却有着戏之外的张曼玉。所以在这部半纪录片的电影里,对于阮玲玉的解读并不全是放置在电影世界里,也在“以电影来记录电影,用演员去感受演员”另类构架中。阮玲玉或者还是那个“卒年25岁的”的阮玲玉,或者还是那个叫出“我要活”的电影明星,或者是喊出“人言可畏”的自杀者,但是在黑白、无声的影像之外,却是一个被不断抽离出来的现实世界,孙瑜、沈寂、黎莉莉在采访中,回忆着曾经熟悉的阮玲玉,把观众拉向那个存在却又寂灭的生命个体,而在对于张曼玉、刘嘉玲、梁家辉、吴启华的说戏过程中,也有着对于女性,对于电影,对于爱情,对于死亡的理解。张曼玉说:“阮玲玉的性感,是骚在骨子里。”刘嘉玲说:“做演员应该在最光辉、最美丽的时候消失。”吴启华说:“张达民这个人无药可救。”或者阿关(关锦鹏)问张曼玉,如果是你,会不会自杀?而在这现实的对话中,那些隐藏在历史深处的记忆被一点一点渗透出来,比如唐季珊晚年在街头买过香烟,相当寒酸,比如蔡楚生当时是因为是共产党员所以不肯带阮玲玉到香港。

这是阮玲玉曾经演过的女工、作家、妓女的银幕世界,这是阮玲玉作为电影人的历史,这也是张曼玉扮演的那个“贪点儿依赖贪一点爱”的女人生活,这也是关锦鹏拍摄、回访的电影拍摄现场,黑白和彩色,传奇与现实,在这种多层的互释空间彻底打乱,而这种叙事方式或者正是为了解构“戏如人生”的阮氏叙事,《葬心》里唱到:“他日春燕归来,身何在?”其实,关锦鹏的叙事,就是要让电影成为电影,让演员成为演员,它们或者交错,但绝不会是用生命去演绎戏剧,用戏剧来覆盖人生。所以在《新女性》拍摄现场,张曼玉扮演阮玲玉,当蔡楚生说了一句“停”,阮玲玉蒙在被单里哭泣,蔡楚生走近病床,俯身看着,却说不出一句话。而此时,镜头后拉,是蔡楚生拍摄的摄影机,再向后拉,是关锦鹏拍摄的摄影机,“家辉,你忘了掀开被单看看Maggie Cheung了!”此时,在被单里哭泣的是阮玲玉还是张曼玉,坐在床前的是蔡楚生还是梁家辉?

两个时代,两类生活,也是两种电影,戏里戏外其实都是人生的其中一面,自杀之后,大家送别阮玲玉,在庄严肃穆的鲜花丛中,众人噙着眼泪,镜头对准阮玲玉,也对准张曼玉,“不行,曼玉有呼吸,再来一次。”当关锦鹏调度这个镜头,“预备,开始!”几十秒,躺着的张曼玉没有呼吸,而当关锦鹏说出“停”的时候,张曼玉深深透出一口气,重回电影拍摄现场,而这种间离效果也仿佛是将埋葬在历史深处的死亡复活,但那仅仅是一种寄托,一种隐喻,长镜头之后,便是阮玲玉一生最后的注解:“阮玲玉(1910-1935),原名玉英,小名凤根,广东中山县人,生于上海,卒年25岁。”

[本文百度已收录 总字数:6443]