2019-10-19《我母亲的消失》:镜头是敌人

字幕之后是彩蛋,彩蛋之后是落幕,落幕之后是掌声,掌声之后是开灯,在灯光亮起的时候,现场的主持人却遗憾地宣布:“由于导演贝尼安米·巴雷斯还在飞机上,无法及时赶到现场,所以最后的映后交流活动取消。”

取消是因为贝尼安米·巴雷斯不在场,而不在场或许构筑了关于计划的某种虚构色彩,这一现实是带着某种遗憾,但是却无意中也成为理解整部电影的一个启示:贝尼安米·巴雷斯的母亲巴尔齐尼一开始就说要离开这里,要消失,她无疑已经成为自己计划的一部分,在她的计划中,离开这个现实,然后抵达一个无人岛,在没有人干扰生活的世界里活着。其实,对于巴尔齐尼来说,无人干扰也成为一个虚构,所以在最后,她设置了两种离开的方式:一种是她坐上了一艘小船,然后独自划船离岸而去,前方是一片迷雾,在浩渺的大海之上,那个处在隐秘处的小岛就是她最后的目的地;另一种则是背着双肩包,然后穿过树林,远离城市,远离现实——在无人干扰的行走中,她甚至毫无顾忌地脱下裤子小解……

漂流于大海之上前往小岛,在无人看见的森林里遗忘一切,两种离开的方式其实都只是巴尔齐尼的一种未实施的计划,它在两种层面上进行了阐释:它是巴尔齐尼愤而离开这个现实的一种方式,是自我定义的“逃离”,它在精神层面上具有某种反抗意义;当它出现在贝雷斯的电影里,呈现的却是某种戏剧性,而这种戏剧性仿佛又解构了第一层面的现实意义,也就是说,巴尔齐尼不可能独自划船前往无人的小岛,也不可能在原始森林里自由行走——它是计划,即使被画面表现出来,它依然是一种虚构,而在虚构的世界里,她如何逃离?

这便是巴尔齐尼想要逃离却永远无法逃离的背谬,而在这个意义上,当巴雷斯用摄像机记录母亲的逃离计划,似乎又加深了这种背谬,所以整部电影其实只是在解答一个问题:巴尔齐尼的消失为什么永远只是一种虚构?在回答这个问题之前,是另一个更为本质的问题:巴尔齐尼为什么要消失?当她对着贝雷斯的镜头说:“那些定格下来的我不是真的我,我们被镜头奴役压迫,被摄影机伤害。”这无疑可以看成是贝尔齐尼想要逃离想要消失的最主要原因,在她看来,镜头前的自己都不是真实的自我,她是被改写的符号,是被压迫的镜像,甚至是变形的形象——当她对着儿子巴雷斯的镜头时,不仅将先前展示她美丽一面的摄像机当成是压迫者,而且把巴雷斯对着她的镜头也看成了敌人,她甚至直接爆粗口让儿子“滚”,让他不要拍摄自己,让他关闭摄像机。

贝尔齐尼曾经是意大利的一位超模,在上世纪60年代的时候,她被意外挖掘而走上了T型台,从此,她成为了沃霍尔、达利、佩恩和埃夫登的缪斯女神。但是,贝尔齐尼并不认为自己只是在舞台上展示服装的一个符号,她认为摄像机让观众进入到一个时尚的世界,这是一个误读,因为摄像机之外的自己更全面更丰富,所以从那个时候开始,她就把摄像机当成了自己的敌人,并将其看成是男权社会的一种操控工具,所以从七十年代开始,她站在女权主义的立场批评社会道德和规则,为女性的权利和解放而奋斗。而当她年老的时候,并没有放弃这种抗争,只不过方式发生了改变,她希望自己消失,从而彻底离开这个被“男权”的镜头控制的世界。

| 导演: 贝尼安米·巴雷斯 |

从对抗到消失,这是巴尔齐尼针对这个社会采取的不同方式,或者积极,或者消极,但是当她把镜头看成是敌人,把摄像机看成是压迫和奴役的工具,其实是走向了某种误区,而这种误区体现的是她对于男权的泛化。当初她从默默无闻的女人变成备受瞩目的超模,就是摄像机的挖掘,不可否认,她作为时尚的符号,里面既有摄像机后面男人制定的社会标准,也有画面之前观众的某种男性欲望,他们合成了对于符号的消费,所以作为时尚界的一个代表,巴尔齐尼成为男性消费的一个商品。但这只是站在女性视角甚至女权主义视角所产生的畸形观念,当巴尔齐尼站在舞台上,展示她的美,她其实也成为美的一个符号,消费之外,也有更多的时尚意义。

当巴尔齐尼告别舞台,告别闪光灯,她的这种泛化思想却又投射到儿子身上,当巴雷斯将镜头对准她,她的态度也变成了愤怒,也变成了对抗,也把面前的摄像机看成是一种制造压迫和奴役的工具。这无疑也是一个误区,当她从七十年代开始站在女权主义者的舞台上痛斥镜头的控制欲望的时候,她是一个社会人,她的身份是站在男性对立面的女性,从这个身份衍生而出的是前超模、大学老师、女权主义者,这些都是社会层面显性的身份属性,当然在声讨中是具有某种反抗意义,但是当回到家庭生活,回到儿子巴雷斯构筑的私人世界,面对镜头而一味的怒斥、喊叫、拒绝,则误解了镜头具有对生活记录的原始意义。

这似乎涉及到镜头是否具有道德意义。巴尔齐尼质疑美丽,质疑时尚、质疑影像,其实是在质疑一种社会规则,但是当她喊出“镜头是敌人”的时候,在某种意义上连自己的个人历史也抹除了,因为她的成名,她的事业发展,甚至她的生活,几乎全部来自于摄像机给她安放的光环,当她开始解构镜头的意义,就是把自己过去的一切都归零了。摄影机记录她作为时尚符号的一面,本身是不带道德偏向的,同样,当巴雷斯用摄像机记录母亲的生活点滴,即使涉及到她作为超模的生活回忆,也是一种家庭式的记录,巴雷斯在“导演阐述”中回忆了七岁时父亲给的一台相机,从此便把拍摄照片看成是“把所爱之人留存在消逝时间里的一种方式”,而拍摄巴尔齐尼,也是把她当成是“我的母亲”,“母亲是我第一位也是最爱的拍摄对象。”这种拍摄是一种爱的流露,是一种对生活的记录。但是巴雷斯也提到,在拍摄母亲的过程中,总是感到一种敬畏,一种抗拒,“我感到,在我所可以目及的背后,她还有更多的部分是我所不知道的。例如,她从来没有告诉我她是个模特。”

|

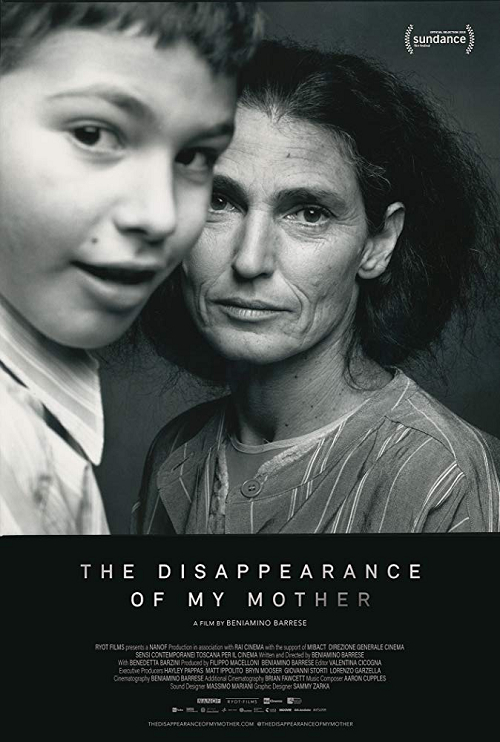

《我母亲的消失》电影海报 |

不知道母亲曾经是个模特,在面对巴雷斯的摄像机的时候,巴尔齐尼无疑隐藏了自己,这种隐秘是从“镜头都是敌人”作为预设的,也就是说,反倒是巴尔齐尼误解了摄像机误解了镜头,误解了照片和影像固有的记录特性,在某种意义上,就和她把镜头泛化为一种压抑和奴役的工具,从而解构了自己一样,以一种有色目光让镜头带上了道德意义。而其实,巴尔齐尼认识到了这种泛化可能真的是一个误区,在很多时候,她反倒在巴雷斯的镜头前自然展现自己,她毫无顾忌地抽着烟,她穿上了蓝色如海水的裙子,她用超模的姿势再现曾经的魅力……像是一种还原,她自然流露的表情里,她自豪而满足的笑容里,她成为了她自己,一个美丽的女人,一个独立的女人。

仿佛是一种镜头前的化解,但是当巴雷斯真正对准这个曾经是超模的母亲,并以纪录片的方式成为一部作品时,新的矛盾又产生了:当成为记录片而发行而播映,当在影像里阐述“消失”的可能性,是不是反而带上了道德属性,是不是反而解构了私人记录的意义?巴雷斯拍摄的目的很明确,“拍摄这部电影让我直面害怕永远失去的那些注定会消失的东西。”为了收集和保存那些消失的东西,为了让重要而无形的东西变得有形,巴雷斯以母亲为样本,在存在和消失中阐述影像的意义,所以,巴尔齐尼又变成了符号,变成了“消失”的符号,也就是说,镜头下的巴尔齐尼不再是一个母亲,而是一个曾经的超模,曾经的女权主义者,曾经的时尚达人。

而且巴雷斯的用意是明显的,他超越了个体的文本记录方式,转向一种共存的社会问题,在纪录片中,巴雷斯不是回顾巴尔齐尼的个人历史,也不是记录她的晚年生活,正如他说“她从来没有告诉我她是个模特”一样,巴雷斯也没有将更多的镜头关注于母亲的私生活:她如何走上超模舞台?如何引领时尚潮流?如果按照巴尔齐尼对于男权的反抗逻辑,巴雷斯似乎应该回答这个问题:她为什么会仇视镜头?是不是哪个她爱过的男人伤害过她?是不是对于男权的仇视来源于个人的经历?——这一切都没有涉及,甚至在巴雷斯的镜头里,在母子的对话中,从来没有出现过他们共同生活中关涉到的一个人:巴尔齐尼的丈夫、巴雷斯的父亲。

这个男人是缺位的,是巴雷斯自己拒绝提及,还是巴尔齐尼要求他不要涉及,总之,如果作为一部私人记录母亲的纪录片,这一元素的缺失反而变成了一种人为的“消失”,所以在这种个人记忆缺失的情况下,它具有的一定是另一种公共意义,从而把影像放置在“渴望解放自己的母亲和一个渴望利用电影媒介与她保持亲密关系的儿子之间的一系列对抗之中”。所以,镜头是敌人,却从来没有真正逃离,消失是计划,却永远在虚构的场景中——巴雷斯在飞机的飞行中不在电影的现场,在人为的消失中电影落幕,最后是一片寂然和黑暗,就像巴尔齐尼最后用镜头盖盖住了摄像机,她用一种最简单、最粗暴的方式制造了自己的“消失”,也让“敌人”在自己的控制下轻易覆灭。

[本文百度已收录 总字数:3594]