2019-11-04《沉默的教室》:为什么会被敌视?

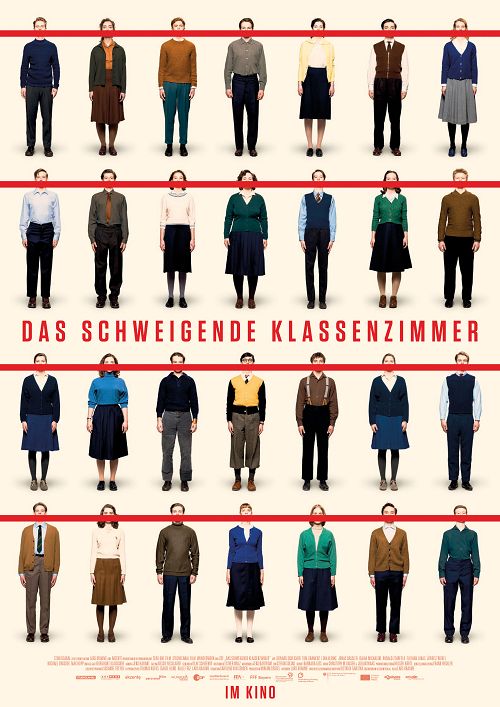

四行二十八个人,他们穿着不同的衣服,他们具有不同的性别,他们来自不同的家庭,但是站在那里的时候,他们的双手一致放在身体两侧,他们的目光一样直视着前方,他们的脸上似乎也一样没有表情,而当二十八个人出现在海报上,他们最具统一性的是:一条红线横亘在嘴巴的位置,红色是禁止,这一种设计风格的隐喻是明显的:所有人都沉默,而且在外加的那条线里,这种沉默不是自发地不说话,而是被禁言。

被禁言的集体,一种被动语态鲜活地展示在海报上,而在这个“真实事件改编”的故事里,其实一开始的沉默却是自发的,它是在教室里的默哀,从自发的默哀到被禁止的沉默,从2分钟的仪式到一生的禁止,其中到底发生了什么?这是1956年的民主德国,柏林墙建造前5年,位于东德边境上的斯大林斯塔特,一群高中生因为听说了匈牙利十月革命被镇压,于是为表示对死者的哀悼,他们在一堂历史课中举行了默哀仪式,而这个在“沉默的教室”发生的事,愈演愈烈,最后演变成了“反革命行动”:起先孩子被记过或者警告,之后变成了被开除,而当孩子们失去了毕业会考的机会,于是他们顶着“叛逃”的罪名,乘坐斯大林斯塔特开往西德美占区的火车,去往西德参加毕业会考。

从东到西,对于这些孩子们来说,不仅仅是地理意义上的迁徙,也不只是完成毕业会考这一程式,实际上,从默哀到“叛逃”,本身就显示了事件的严重性,也凸显了当时东西对立的氛围,从结果来看,“班里的大部分学生参加了西德的高中毕业会考,四名学生留在了家乡。”字幕里显示的命运似乎有些轻描淡写了,当学生被学校开除,并不是可以轻松去往西德,他们每个人身上都带着可能的罪名,而第一个离开的库尔特,也是此次默哀事件中的倡导者,被官方定性为“领头人”,他前往美占区,就遇到了危险,车站警察检查了库尔特的包,看到了里面的课本,然后把他带走,而车站里库尔特的父亲已经赶来,这个城市委员会官员拥有一定的权力,在他担保之后库尔特才顺利坐上了火车,尽管库尔特对着父亲答应晚上会回来吃饭,父亲也知道这是谎言,但是从这里可以看出,当默哀事件演变成反革命行动之后,当地政府是不会轻易让他们离境的,甚至库尔特离开之后的第二天,来自教育局调查此次事件的凯瑟琳也对同学们说:“库尔特叛逃出了共和国”,在这样的形势下,班里的大批学生如何能在圣诞节到新年这段“检查放松”的时节逃离?如何在那辆开往美占区开往西德的火车上没有遇到任何阻碍?

1956年,柏林墙没有建造,在某种意义上东西德之间人们的往来的确没有后来那样受到严密控制,但绝非如此简单,而从另一个意义上来讲,学生们都是独自离开,泰恩当初想走的时候就想让全家人一起离开,但是泰恩的母亲说:“我们不会走,因为我们出生在这里。”这里便有一个问题,当孩子们顶着叛国的罪名离开,之后一家人的命运会如何?最后的字幕似乎也把着后续的问题避开了。所以在这个被悬置在那里的“真实事件”里,解读其中的意义或者也只是在单一事件上,学生们举行默哀仪式,是没有料想到事件会一次次升级:起先是历史课老师莫泽尔认为学生拒绝回答问题作沉默状是一种抗议,之后校长施瓦茨要求泰恩说出谁提出的建议,后来教育局的凯瑟勒又来调查他们何处得到了匈牙利十月革命的消息,最后是教育部长朗格亲自来到学校,要查出那里收听到了“敌台”——从历史老师到校长再到教育局再到部长,调查的人员级别越来越高,事件也越来越严重,最后做出了将全体学生开除的决定。

为什么默哀事件会上升到反革命行为?这层层递进的关系里,到底什么是主导?从意识形态来看,当然是当时的社会环境和政治斗争使然,默哀是对匈牙利十月革命的死者表示哀悼,匈牙利当时属于苏战区,是社会主义国家,而民主的国当然也是社会主义国家,处在相同的政治阵营中,这次所谓的十月革命在这个阵营里就是一次反革命,示威就必须镇压,而学生们对被镇压的死者表示哀悼,无疑是可以被定性为“反革命”。但是在学生层面来说,这是单纯的哀悼事件,作为城市委员会官员的儿子,库尔特也说:“我信仰社会主义。”泰恩的父亲是一名炼钢工人,是工人阶级,尽管他曾经参加过1953年的动乱,但是现在他把主要的精力放在泰恩的学习教育上,在事件发生之后他还带着泰恩体验了炼钢工人的辛苦工作,回家时他对泰恩说:“你是我们家第一个可以去更好学校读书的人。”所以对于社会主义明天,他也是充满了信心;而班里被视为最有可能出卖大家的人是埃里克,他并不赞成默哀,他也没有去保罗的大伯埃德加那里收听西德的电台,对于他来说,似乎存在一种优越感,因为自己的父亲曾经是红色联盟的成员,为社会主义革命作出了牺牲,他一直以父亲为荣,当然在整个事件中,他也最忠实于自己的理想。

| 导演: 拉斯·克劳梅 |

主观上并没有“反革命”和反社会主义的意念,学生们所强调的只有一个:他们只是默哀。但是当默哀发生,真正在背后起主导作用的是一种对立的思想,这种对立在主观上就划清了界限,就树立了标准,就明确了性质。当莫泽尔认为学生们不回答问题,是一种“表示抗议示威”,而在他看来,抗议的对象是自己,但是这个自己在学生面前就是权威,即使校长在莫泽尔面前说:“他们都是优秀学生,是坚定的社会主义者。”但是当校长找到泰恩的时候,让他说出带头人,似乎又对他们是优秀学生开始了怀疑,要找出带头人,显然就是在对立思想中找到始作俑者,就是要处理对权威构成威胁的“反权威者”。之后教育局凯瑟勒介入之后,再次凸显了对立思想,因为事件已经定性为政治事件,学生们企图以悼念在匈牙利十月革命中死去的足球队队长普斯卡什为由,将政治事件变成体育事件,一个谎言在“少数服从多数”中产生,连埃里克也答应保持统一口径,但是在凯瑟勒调查时,却拿出了当地的报纸,报道上却说普斯卡什还好好活着,于是对立思想中产生的问题是:“你们是从哪里得到这个假消息的。”因为是假消息,所以必然是敌人提供的,所以调查转向了:你们在哪里收听了西德电台?

收听敌台,当然性质再一次升级,教育部长亲自来到学校,就定性为一次“反革命行动”,而正是这个定性,将对立从教室延伸到社会:泰恩的父亲曾经参加了1953年的动乱,朗格在泰恩的父亲面前展示他脖子上的那条疤痕:“曾经有人想让我吊死在那里。”伤疤激活了朗格的阶级仇恨;埃里克在被单独调查时,本来也没有想说出库尔特是领头人,但是凯瑟勒拿出了一张照片,照片上有个人被吊死在那里,他身上背着的木板上清楚写着“叛徒”,这个人就是埃里克的父亲,他一直认为是社会主义革命战士的父亲却原来因为通敌而被处死,于是在凯瑟勒的利诱下他说出了库尔特,但是对于他的整个价值体系来说,已经达到了崩溃的边缘:他在射击训练中将枪指向了教官,终于一声枪响打中了这个他曾经就称之为“法西斯”的老师,发疯的埃里克甚至拿着枪奔向教堂,指着母亲要他说出父亲的真相;而库尔特一方面制止了埃里克枪击事件,另一方面他发现处死埃里克父亲的照片里,站在后面的竟然是自己的父亲,另一个真相也被揭开,现在身为城市委员会官员的父亲,曾经就是出卖了埃里克父亲的人,埃里克出卖了库尔特,库尔特的父亲出卖了埃里克的父亲,在历史的轮回中,在命运的改变中,一切都是无法避开的敌我对立——甚至埃里克拿出枪打死教官,也是对立思想的结果,因为心中的英雄倒地了,他必然是带着污点的叛徒,而自己也将在这种真相面前失去了活着的勇气。

|

《沉默的教室》电影海报 |

从历史老师到校长到教育局人员再到部长,这是权力的一个体系,从炼钢工人到城市委员会官员,这也是权力的一个体系,不同的权力体系组成了1956年现实,权力导致了专制,专制保护了权力,而在权力之外,那些学生就只能在对立中失去选择的自由。而其实,这些所谓的优秀学生本身也缺少真正自由的意愿,默哀事件之所以发生,就是因为库尔特和泰恩去了一趟美占区,在美占区的电影院里看到了关于匈牙利十月革命的新闻,其实对当时形势缺乏判断的他们听到的也是一一面之辞,只是因为报道中说被镇压一百多人死去,所以他们的默哀是对死者的默哀,在长久以来浸润在社会主义思想中的他们,在某种意义上是无法做出正确判断的,因为可能的一面之辞而选择默哀,其实并不指向自由。

但是,正是因为他们听到了不同的声音,才让他们有了打破对立思想的欲望,而这是整部电影内在的一个线索,无论是西德报道中的革命行动还是东德报纸上的反革命,为孩子们打开了多元的世界,从斯大林斯塔特到美占区,从美占区又回到斯大林斯塔特,在火车的回返中这个多元世界提供了言说的可能,而当可能性被扼杀,当多元声音被禁止,不是在压制自由反而变成了青年天生渴望的自由被激活,也正是在这样的转变中,他们站出来维护自己的利益:最后库尔特被定性为叛逃者的时候,凯瑟勒只需要大家证明他是带头人,但是大家显然不再是最初时因为害怕失去毕业会考机会而编织了谎言,而是选择了同样的态度:对抗,他们一个个站起来证明默哀事件没有领头人,是大家做出的决定,是少数服从多数的行为,而他们知道,等待他们的将是被集体开除的命运。

从最初自己带着某些盲目的默哀,到后来被沉默的禁言,再到最后不被压制的沉默,属于特殊时代的单一事件已经跳出了政治框架,“现在必须自己来决定。”这是他们共同的心声,蔑视权威,反抗专制,呼唤自由,这便是默哀事件真正的意义。

[本文百度已收录 总字数:3918]