2020-02-03《爱情》:像是照见了自己的脸

在没有正式观影《爱情》这部电影的时候,在豆瓣的条目中看见了主演栏里的西尔维娅·巴塔耶和费德里科·费里尼,对这两个人的兴趣一时竟超过了对电影本身以及主演安娜·马尼亚尼的关注。西尔维娅·巴塔耶曾在让·雷诺阿的《乡间一日》中有过演出,但是那部40分钟的电影太过短暂,年轻漂亮的西尔维娅·巴塔耶在其中似乎意犹未尽,想着在这部电影里能更全面了解她的风采。而对于她的关注其实更多是一种绯闻意义上,她前后有过两段婚姻,乔治·巴塔耶和拉康先后成为了她的丈夫,一个一生只嫁给著名哲学家的女人,是不是真的在阐述“我爱哲学”的人生主张?对于费德里科·费里尼的关注,少了绯闻意义,费里尼走上导演生涯,很大一个原因就是受到了罗西里尼的影响,而在这部电影里,费里尼就是扮演一个在安娜·马尼亚尼口中“这个人真的很帅”的圣人,在那个只有羊群的草地上,用一壶酒让女人怀了孕。

当一开始关注西尔维娅·巴塔耶和费德里科·费里尼,甚至一开始以绯闻和背景意义进入这部电影,是不是会成为一种巧合式的隐喻?其实,这是两部短片合成的一部电影,甚至合在一起的长度也只有80分钟,在两部短片里,安娜·马尼亚尼几乎撑起了全部的剧情,这个似乎没有透露名字的女人在前半段由帕利拉诺执导的《人声》中,是一个被男人抛弃自我迷失、自我疯狂的女人,而在后半段由罗西里尼指导的《奇迹》里,则是靠乞讨为生却莫名怀孕的女人——两个故事几乎没有交集,当安娜·马里亚尼调动了全部的情绪,《爱情》或者只是为她量身定做的一个宽泛主题,但是巧合式的隐喻出现了:电影里有费里尼,但是根本找不到西尔维娅·巴塔耶的踪迹;豆瓣的条目中注明导演只有罗西里尼,而没有帕利拉诺,而搜索帕利拉诺也没有结果……

西尔维娅·巴塔耶、帕利拉诺似乎都在缺省状态中,而两部短片合成的电影里,在只有安娜·马里亚尼支撑起来的情节里,在只有一个女人品尝爱的痛苦、追寻爱的意义中,男人似乎也是缺省的。第一部《人声》里,女人在房间里一直等待着电话铃响,在这个只有一条叫米奇的狗陪伴的生活中,电话几乎是她的全部寄托,在没有电话的时间里,女人从床上坐起,然后在房间里踱步,走进卫生间洗脸,或者自言自语,最后甚至抱头痛哭——这是女人寂寞的生活,在这个意义上,男人肯定是缺席的。而当电话铃声响起,当女人叫着“布鲁托”的名字,似乎男人走进了她的生活,似乎在片段的对话中能构筑起女人的故事,但是,其实,这或者和女人出于癫疯甚至分裂的状态一样,可能仅仅只是一种幻觉。

电话拿起又搁下,搁下又拿起,女人的动作充满了矛盾;当电话铃响起,她急切地拿起话筒,急切地询问“布鲁托”在哪儿,急切地表达自己的相思之苦,急切地想要他回来;“我的心情你知道,你快回来……”“我想见你,只想见你……”“我们能联系的仅仅是这个电话……”但是另一方面她似乎又无力承担回来之后的那种痛苦,“我和你没有关系了。”“你的信,我的信,都烧了……”有时女人会责怪自己,“可能我要求的幸福太过分了,做错的是我……”但是更多的时候却又在责骂“布鲁托”:“你不回来是因为我的脸吗?你为什么要撒谎?”有时会为自己的谎言道歉:“我以后不买手枪不说谎了。”但是又为自己的谎言辩护:“有时说谎也是必要的。”

矛盾着,分裂着,一会儿笑一会儿哭,一会儿哀求一会儿咒骂,一会儿说“我爱你”,一会儿又说“你和那个女人去过吧”……在这个封闭的房间里,在和米奇为伴的生活中,在一个电话维系的情节里,女人到底经历了什么,布鲁托到底是谁?电话那头的“布鲁托”似乎是主宰女人心情的唯一人物,但是当他处在不出场的世界里的时候,这无疑是一种缺席,而在这样的缺席里,女人通过电话勾勒起的故事似乎也只是一种片段:他们在一起结婚5年了,结婚中男人的家人似乎对女人不好,而现在男人在外地,似乎和另一个女人在一起……于是,在这样片段的剧情里,一切都变成了猜测:女人说到的“星期天的事”是什么?女人说到的“玛露塔”是谁?为什么“玛露塔”会选择吃安眠药自杀?和“布鲁托”在一起的女人是不是就是玛露塔?

| 导演: 罗伯托·罗西里尼 |

没有答案,就像女人的生活状态一样,充满了未知,充满了碎片,充满了缺席的人和事。而其实,不妨把女人的种种表现看成是一种幻觉,那个电话真的存在吗?“布鲁托”真的打电话回来了?女人焦虑,女人不安,女人矛盾,女人崩溃,在这样一种状态下,在独处的房间里,她是容易想象一些东西的存在,况且按照她的说法,已经好久没有吃东西了,晚上不停地做噩梦,头痛,身体虚弱,在这种情况下,出现幻觉想象一个不存在的“布鲁托”是完全可能的,而且她也在这个过程中听到了孩子的哭泣声、人群的吵闹声,还听到了有人走上来的脚步声,她以为是“布鲁托”回来了,急切地来到门前,听外面的声音,但是最后还是失望地走回来;而且,在电话对话过程中,这种幻觉也不时出现,“喂喂喂……”之后,女人问道:“为什么要杂音?好像是在同一房间里……”最后她怀疑着说:“好像不是电话……”

缺席的男人,缺省的故事,女人活在幻觉世界里,而这样的生活就是她所说的“像是照见了自己的脸”:在卫生间的墙上有一面可以照见自己脸的镜子,卫生间的门上是一面竖着的镜子,房间的化妆台上是一面镜子,女人的床上也有常常拿起来照见自己的镜子。一面镜子,两面镜子,三面镜子,四面镜子,墙上的镜子,门上的镜子,桌上的镜子,床上的镜子,女人就是活在镜子的世界里,每一面镜子都让她看见了自己的憔悴、疲惫的脸,而在自己照见自己的世界里,镜像式的生活变成为她无法逃离、无法超越的现实,也唯有在镜子里,她活在自我世界来,活在幻想却容易破灭的生活中——也只是因为镜像的包裹,“我像是被困在笼子中的动物”。

|

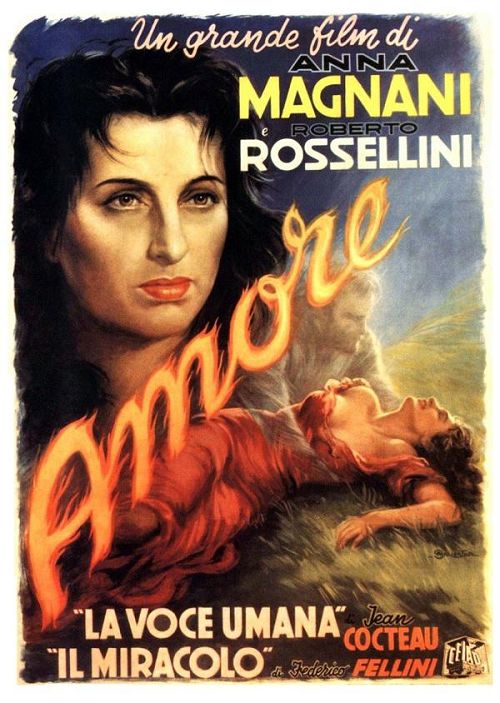

《爱情》电影海报 |

所以,这其实是一个因果颠倒的过程:不是因为幻想了根本不存在的“布鲁托”,才使自己必须面对镜子,而是因为在镜子中照见了自己的脸,所以用镜像虚构了现实,虚构了爱情,而在这样的虚构中,男人是缺席的,爱情是缺席的,故事是缺省的。在《奇迹》中,依然是缺省的,依然是镜像的,依然是“像是照见了自己的脸”的虚构。作为没有归宿的女人,她活在流浪的世界里:穿着修女给的衣服,从教堂别人篮子里拿来苹果充饥,靠救济获得的粮食,露宿在小镇容易被人抢夺的平台上。和那个在房间里不停打电话的女人一样,这个流浪女对于自身命运的喟叹是:“我是一个可怜的女人。”所以,她需要虚构属于自己的东西:当那个同样是流浪汉的男人出现,她便把他当成了圣人,当成了耶稣。

是在那个她口中说要自杀的悬崖边遇到这个男人的,一转身她看见了住着树枝,背着破包的男人,但是,“你真帅”的感慨让她马上建立了一种镜像,这个男人完全符合她心目中“上帝”的形象,所以她和他说话,所以她希望他带她走去往天国,“请给我恩宠,请给我希望,你是圣人中的圣人。”依然是女人在喋喋不休地说,像是《人声》中的那个女人,只不过现代的电话机不见了,取而代之的是对于上帝的虚构。费里尼扮演的男人本来打算顾自离开的,但是在女人不停的说话中,又回来,然后坐在上坡上,然后听她叙说,然后摸她的头发,然后给她喝酒……

女人喝着酒还在说着,女人躺下身还在说着,如打电话一般的说话成为她构筑的镜像生活,而当她醒来,身边只有那一群羊,男人已经不见了,一切在梦中发生?但是女人却认为自己遇见了“奇迹”,奇迹到来,她告诉修士们自己遇见了上帝,奇迹到来,她认为自己爱着他他也爱着自己,奇迹到来,她终于把肚子里的孩子也看成了荣耀——男人让他喝了酒是不是占有了她的身体?罗西里尼故意省略了这一细节,其实,占有不占有已经无关紧要,甚至男人是不是真实存在也不是重点,因为女人也照见了自己的脸,因为女人也虚构了自己的爱,当她最后逃离人群,逃离小镇,在那个山顶的草棚里把孩子生下来,她拥有了一种幸福,“我的孩子我的血”,笑着,她抱过孩子给他喂奶——上帝让她受孕,于是她变成了玛利亚,于是孩子便是耶稣。

电话里的“布鲁托”,山坡上的上帝,都给女人带来了爱的感觉,都让“可怜的女人”得到了暂时的满足,但这只是镜像只是幻觉只是虚构,而反过来,因为只能依靠镜像、幻觉和虚构,才能得到所谓的爱,才能看见所谓的奇迹,无疑更加深了女人的可怜,而封闭的房间,隔绝的小镇,耻笑的人群,贫困的生活,女人在无所逃避的现实里,也只能用这样的方式在缺省的世界里制造故事,也许这才是最大的人性悲剧。

[本文百度已收录 总字数:3540]

顾后:冬日残酷物语