2020-02-15《笛卡尔》:不确证的“我思故我在”

打开,是Part2,是第二章,当第一部分的资源无法被找到而成为缺省的上半部分,当152分钟的电影只剩下87分钟的下半部分,残缺的影像能否撑起罗伯托·罗西里尼的传记?割裂的叙述能够再现笛卡尔这个“解析几何之父”、西方现代哲学思想奠基人、近代唯物论的开拓者、欧洲的“理性主义”的开创者完整的一生?

疑惑似乎变得多余,和罗西里尼转向关注其他古代名人的传记电影一样,《笛卡尔》在影像叙述上是不足的,或者说,在还原历史中运用电影语言的欲望是不强的,这也许是罗西里尼故意为之、想创造一种写实风格有关,在89分钟的电影中,笛卡尔在荷兰研究数学、天文学、动物解剖学、以及对形而上学的终极关注,都是作为一个把自己关在书斋里的学者身份而出现的,尽管他和来自巴黎的科学家、哲学家接触,和好友比克曼散步交谈,在莫森神父的帮助下出书,甚至也出入一些与人探讨科学和哲学的场合,但是在每次被叫醒已经是中午的研究生活而言,笛卡尔几乎没有可以用影像更好叙述的历史瞬间,而罗西里尼甚至更为极端,在下半部分的电影里,笛卡尔的形象塑造几乎都是和科学家、哲学家、神学家探讨和争论相关问题,大段大段的观点陈述,甚至只是将那些在书中的论文转变为语言,在叙说中,几乎不需要影像元素的运用。

这是一部表达取代表演的电影,这是将书面语言变成口头叙述的传记,比如他和最好的朋友比克曼在一起的时候,就说起数学的重要意义,笛卡尔说:“数学能让我优化思维,而真正的目的在于哲学,在于形而上学。”在他看来,数学的意义就是让人和上帝拉近距离,甚至数学也是上帝的作品,并非是独立于上帝的一种存在,所以数学是上帝的工具,可以通过它解决一切问题。而当他的仆人海伦有了妊娠反应,在请诊断了海伦已经怀孕的医生一起喝酒时,笛卡尔又和他讨论起动物的血液循环和心脏动力问题,并继而谈到了哲学,笛卡尔说:“所有哲学就像一棵树,根基是形而上学,最高最完美的则道德哲学。”曾经和医生一起谈到哈维1628年出版的书里谈到动物的血液循环轨迹,医生当时对他说:“心脏好比一个国王,是国家的太阳,它提供的是一切动力。”而笛卡尔认同他的观点,他认为,心脏产生埋没,就好像一个火炉,既保存能量,也传播能量。在和丈夫建造了军舰的荷兰一位夫人聊天时,笛卡尔见识了一个怪异的机器人,运用机械原理,这个机器人能够举起酒杯,并且一滴不洒地将酒送到自己嘴里,对此笛卡尔认为,整个宇宙就是一部机器。之后,受到在场一位天文学家的邀请,大家去天文望远镜的观测现场,在现场,天文学家塞浦路斯展示了这架望远镜,笛卡尔支持革新派,他认为,自己对科学的研究也是“探索宇宙表象之下真正绝对的真理”。

笛卡尔总是在不同场合阐述自己的观点,总是和不同的人交流思想,所以在几乎没有戏剧冲突的电影里,语言成为了最重要的元素,在不停的叙述、不同的争论中,笛卡尔的形象其实并不丰满,甚至是单一的,他只是将可以写成论文的那些观点在电影中说出来,而如果抽离这些语言元素,罗西里尼的电影真的是空洞至极。但是如果除去对于镜头语言的运用,罗西里尼在其中至少隐秘地呈现了一个线索,那就是作为一个不断探索、不断追求知识和真理的科学家、哲学家,他的生活其实是矛盾的,或者说,在追求一种完美科学和哲学的道路上,笛卡尔的现实生活是不完美的,甚至是失败的。

笛卡尔一生都在追求真理,追求完美的知识,从优化思维的数学出发,他创立了解析几何,他对光的折射定律提出了理论论证,他在力学上发展了伽利略运动相对性的理论,他发展了宇宙演化论、漩涡说等理论学说,他为近代二元论和唯心主义理论做出了贡献。能够做出这样的成就,主要是笛卡尔孜孜不倦的求知欲望,当那次观察星辰时,有人对塞浦路斯的观点提出了反驳意见,他认为这是一种潮流,但是这种潮流很危险,而且不相信这架天文望远镜能够发现新的行星——他不是不相信,而是固守着传统的观念,他担心这样会毁掉真正的天文学,会打破星辰的既有学说,当然更为改变纪念法则,为此,笛卡尔站出来表达了自己的观点,在他看来,对于知识需要不断革新,革新的意义就是探索表象之下的绝对真理。所以当他面对神学家吉罗莫斯的时候,反问他:“你是不是读了很多书?”接着便指出:“很多知识不是从书本上来的,而是从现实中来,真理是上帝创造的,真理不靠幻觉,而是靠观察。”接着开始谈论观察所需要的视觉神经。

| 导演: 罗伯托·罗西里尼 |

实际上对于笛卡尔来说,探索知识和真理总是和上帝联系在一起,数学是上帝创造的,宇宙是上帝创造的,当然,人体的一切、现实的一切都是上帝创造的,接近真理就是接近上帝,所以数学是工具,形而上学是根基,“万物都是神的旨意。”探索知识的真正意义是避免落入一种虚幻的欲望中,但是正是这个观点,笛卡尔在论文中提出了“万用学科”的构想,在乌德勒面对夫人时,他认为,万用科学的核心就是“我思故我在”。“我是一种物质,天然的精髓是由思考组成,它与其他物质独立开来,这种思考便是对于我的确认:我是灵魂,有了灵魂,我才是我。”“我思故我在”是笛卡尔全部认识论哲学的起点,也是他“普遍怀疑”的终点,“我无法否认自己的存在,因为当我否认、怀疑时,我就已经存在!”因为我在思考的时候,肯定有一个执行“思考”的“思考者”,这个作为主体的“我”是不容怀疑的,这个我并非广延的肉体的“我”,而是思维者的我,所以,否认自己的存在是自相矛盾的。

我思是接近上帝的一种表现,是趋向完美的一种努力,这个观点自然引起了质疑,在和其他学者辩论时,他们提出的疑问是:思想是生而就有的?灵魂会灭吗?没有提到上帝是不是信仰不足?而面对莫森神父希望论文能够出版,笛卡尔似乎又有了疑虑,就像别人提醒他的,这会引起教会的不满,而举例的伽利略就是受到了迫害,当时笛卡尔的一个想法是:要把手稿付之一炬。在他内心来说,他既害怕像伽利略一样的命运,也担心论文会引起争议,而争议在他看来会打破自己想要的宁静,“人应该学会抑制欲望。”笛卡尔有些无奈地说——一方面不断探究真理,一方面害怕引起争论,罗西里尼镜头下的笛卡尔,只有在这样的矛盾中才能感觉到作为一个人的存在的复杂性和丰富性。

|

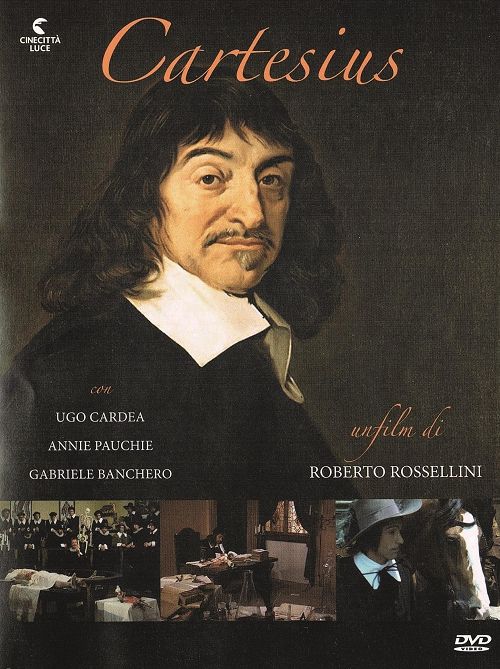

《笛卡尔》电影海报 |

离开巴黎带到荷兰,笛卡尔就是想要一份专心做学问的宁静,他对比克曼说,巴黎是个大都市,但是没办法让自己有一种自由的感觉,所以他在这里喜欢一种隔绝的生活,“我愿永远住在这里。”那间房子里,堆满了他的文稿,摆放着动物解剖的尸体,而自己做研究总是在中午时候起床,为了离开人群,他甚至给巴黎朋友的信件中故意改写了地址,他把科学比作一个女人,“我要和她终身相守。”在科学里,我思,在在形而上学里,我思,在上帝面前,我思,在隔绝的生活里,我思,但是,当笛卡尔作为一个普通人的时候,这种我思却又无法逃离物质和正常的欲望。

笛卡尔把科学比作是终身相守的女人,但是他却在书斋生活中爱上了海伦,当医生告诉他海伦怀孕了之后,他很高兴,他对海伦说:“这是你给我最好的礼物,我不会抛弃你们。”但是他在和医生喝酒时,却让他“保守这个秘密”,因为他怕别人会因此打扰他的生活。于是,他把海伦送到偏僻的地方待产,而海伦希望他去看她,但是笛卡尔总是说自己很忙,他通过信件和海伦联系,信中他说自己忙不过来,但是不会抛弃他们,而海伦冷冷说了一句:“他承诺之后总不会兑现。”后来孩子弗朗辛出生了,在举行受洗仪式之后,海伦问他什么时候过去,笛卡尔依然告诉她过两天,忙着写论文、出版、担心教会与他作对,最终笛卡尔面对的生活是:弗朗辛因感染猩红热死去了。

女儿死了,在房间里笛卡尔似乎有些筋疲力尽,朋友惠更斯来看他,当时的海伦正在收拾手稿,她面目表情地听着他们的谈话,笛卡尔说,自己的女儿死了,自己的父亲也死了,现在和海伦一起住,然后他说了一句有些绝望的话:“科学剥夺了我的生活。”但是下一句是:“我还会继续思考,我要闭上眼睛闭上耳朵,我只与我自己独处。”此时,海伦收拾完了,然后不说一句话离开了房间,关上了门,海伦或者也是失望,也正是在这个时候,笛卡尔才真正像一个遭受了打击的男人,他对惠更斯说,也对自己说:“我要向自己证明,我是一个存在,有一个会思考、会怀疑、会否定、会确信的灵魂。但是,虽然懂得了一些,但是也忽略了更多:爱、恨、渴望、克制、想象、感受——我不能确立自己是个会思考的存在,何时我才能做到真正的确定?”

全身心投入到对于真理的探寻上,避开一切的人群在隔绝中追求知识和完美,提出了具有革命意义的“我思故我在”,但是当一个人的生活只是书斋、论文和科学,当自己的女人无法照顾自己的亲人死去,当爱、恨、渴望、克制、想象、感受都被忽略,“我思故我在”的存在又在哪里?笛卡尔是迷惑的,是不安的,生活或者并不像数学那样是精确的学科,灵魂也并非是一种对自我完美的确信,一个人的存在是造物主的创造,但是创造必有决定的价值,当“我就是我”从意识运入到现实,转入到生活中的时候,那种生活的意义又在哪里?自由又如何凸显?

“何时我才能做到真正的确定?”当罗西里尼通过笛卡尔的这句话说出来的时候,似乎比“我思故我在”更在人文意义上具有让人思考的东西,而电影也在笛卡尔这句无法确信的疑惑中结束——不是以笛卡尔在斯德哥尔摩去世作为终结,罗西里尼用这样一种戛然而止的方式让历史的笛卡尔变成了影像中的笛卡尔,变成了罗西里尼镜头下的笛卡尔,当然,也成为在探索知识之外开始探索灵魂和心灵感受的笛卡尔。

[本文百度已收录 总字数:3919]