2021-01-06《在京都小住》:让自由长久

告别京都,告别舅公,江东加奈踏上了回东京的路程,穿过街道,经过河溪,越过田野,回家的路其实对于她来说,不是向着目的地进发,而是在京都小住作为背景的成长中,返回了内心最真诚的那个角落,“我感觉自己有一点长大了。”她在临别之时对舅公这样说,而舅公告诉她的是:“明摆着的事,不用说出来。”这一次小小的京都之行,短暂的京都小住,到底给年轻的加奈带来怎样的成长文本?

从大都市东京而来,加奈主要是为了看望手受伤的舅公,但其实,这一种理由显得有些牵强,一方面舅公的手只是受了点轻伤,行动和生活并无大碍,另一方面,京都似乎是作为一个陌生之地而存在,她来到京都更像是一个闯入者,拿着一张地图寻找舅公所居住的土巽坂町,在街上找不到踪迹竟然问路人,不想那个地名的发音也错了,按图索骥终于来到了舅公的住处,走进里面看见屋子里摆放着的东西,拿起来欣喜不已,而她刚放下,舅公就跟在后面把物件又端正地摆好——东京和京都,年轻的女孩和年老的舅公,长居于此和迷路的客人,对物件的随意态度和重新修正的严谨,从一开始就形成了明显的对照,一个是主人,一个是客人,在京都小住的短短四天时间里,如何能将这种显见的不一致变成共鸣?如何让陌生的客人找到成长的契机?

导演吉见拓真选择以一种模糊影像风格的方式展现“京都小住”的全过程,它看上去是一部剧情片,因为有人物,有情节,有微小的冲突,但显然在只有江奈和舅公的故事里,叙事是弱化的,在四天的京都之行里,江奈也只是按照舅公的指点穿行于京都的小巷,在美食的体验中感受京都的风土人情;以加奈的出行和回归为行走的轨道,串联起四天的所见所闻,并以各处美食为链接点,无疑更像是一部纪录片:记录这里的百年店铺,记录这里的丰富美食,记录人们的生活习惯,记录城市的传统理念,在并无戏剧性的情节中,流水般的过程记录就是一部纪录片;它又像是一部旅游宣传片,在加奈逛街寻找美食串联起各种店铺的时候,会插入不同的宣传片段,那些所谓的“京都绝品”以完美的广告形式展现出来,并辅以地址介绍,而在最后,则是加奈和这些店铺主要员工的合影,很明显,这些广告的背后是京都当地政府对美食的推介。

当模糊了剧情片、纪录片和美食宣传片的界限,加奈的京都之行也变成了不是故事的故事,在某种意义上,这种游历的视角,散文化的叙述,构建起来的影像,既有一种轻松感,又会使结构变得松散。但是一条主线是明晰的,那就是通过加奈的所见所闻所感所食所思,来展现一个传统、悠闲、精致甚至古典的京都,加奈发现京都,这是一种横向的连接:从第一日骑车按照舅公的清单买了鳗鱼烧、油豆、七味料,到第二日寻找并发现甘甜柔和的清水,从第三日逛古旧店发现历史和现实结合的精致器皿,到品尝镰饼、葡萄干牛轧糖、一休饼等甜品,再到第四天感受鲭鱼寿司的味道,并在京都边缘的秋叶、阳光、水声中体会一种古老的诗意,对于加奈来说,这里的一草一木,一果一饼,一碗一碟,以及每个人,都是可亲的,都是可触的,也打开了加奈融入其中的通道。

| 导演: 吉见拓真 |

她第一次买了切成小片的鳗鱼烧,第一次看见了牛蒡,第一次闻到不用自来水制作的麸面包和香水的味道,第一次知道用“金缮”技术修复的古碗,第一次用这样的碗喝水闻到了“月亮的味道”,第一次尝到美味的鲭鱼寿司并一口气吃光了全部……无数的第一次让加奈的味蕾总是处于兴奋状态,“为我的嗅觉点个赞”,她体验着新奇,感受着古典,品尝着美味,在京都的小街里巷里寻找并发现美食美物,何尝不是一种收获?而通过加奈的串联,关于京都的美食地图也慢慢凸显出来,这里的店铺没有一二百年不叫老店,这里的人都传承者古老的技艺,追求着高质量的品质:七味料的那些食料都是手工碾磨,一边碾磨一边飘出了香味;一只碟子是朝向王朝时的产物,而修复的“金缮”技术也是那时传下来的手艺;镰饼是用薄薄的木纸片包裹的,里面有淡淡的木香味;鲭鱼寿司店有120年的历史,第三代传人独守着这门制作技术,而店铺外的街道也被命名为鲭鱼街;城巽菊的酒店开创于明治时期,客人可以任选里面的酒,然后坐在街边和并不相识的人一起对酌小饮,自然大家都变成了朋友……

这是一个共融的世界,大家都和气待人,而每一样东西也都散发着和人一样的鲜活味道,舅公在加奈第一次购物回来的时候,告诉她的是,京都人把平常、普通的商品叫做“亵”,把贵重、精致的东西称作“晴”,但是两者并不是截然分开的,在平民小店里可以发现“晴”的东西,在高档店里也有“亵”的物品,而晴中有亵、亵中有晴似乎成为了京都的一种特色,而这种特色便是消弭了物品的界限,在一种平等的消费观中发现快乐。

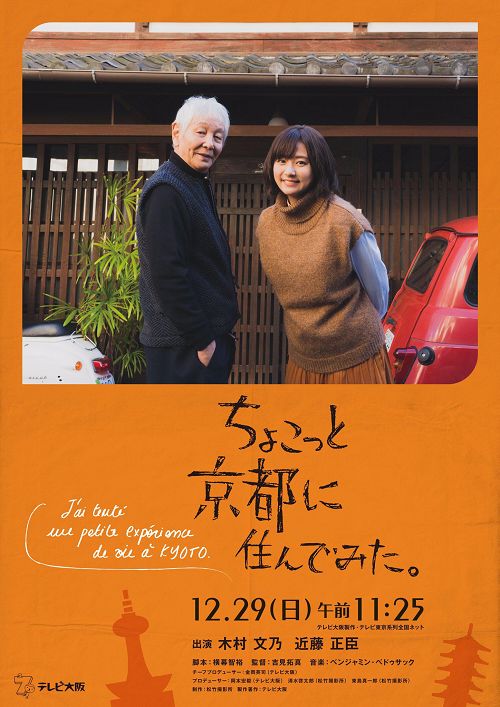

《在京都小住》电影海报

这是一种横向的构筑,它是从点到面的组合,串联起从空间和时间上被双重定义的京都,而在横向之外,纵向的京都则完全体现了作为外来者的加奈在这里得到的收获,并从理念上改变了她对于现实、对于生活、对于工作,甚至对于人生的注解。第一天来到舅公家里,舅公就给她开了清单,让她去各个不同的店铺购买这些商品,加奈不解地问:“一次去超市不久可以解决了吗?”带着不解她骑着自行车按照舅公所列的地址去购买商品,一家一家进去,不再是集约式的购买商品,而是在每一家不同的店铺里感受新奇;第二天舅公让她去找煮饭的水,加奈还是不解明明有自来水为什么还要去找,舅公告诉她,自来水是不能用来煮饭做菜的,京都人都是用那些水来食用,而在寻水的过程中,加奈发现了守在水边的志愿者,他说自己已经将取水口旁边的环境都打扫过去,以前在神户地震中妻子和女儿得到了志愿者的帮助,所以现在他也以同样的方式回报社会;后来舅公让她去买东西,却阻止她网上搜索,舅公对她说的是:“你自己喜欢的东西必须由你自己去摸索寻找,放下手机,闻着味道找,岂不是更好。找自己喜欢的东西,那是属于你的自由。”加奈就是在慢慢的寻找中,发现了属于自己的自由,无论是用木纸片包裹着的镰饼,还是临街旧书店的《杂草》,无论是残缺的陶器,还是路边的小花,对于加奈来说,都是发现了一个新的世界,都是感受着新的生活,也都变成了自己的自由。

而在这种自由的慢慢获得中,加奈在东京的个人经历似乎也在对比中揭示出来,在京都是悠闲是美食是自由,而在东京,她想要争取得到的是设计师的工作,她吃的是外卖,她每天要加班——东京似乎将她束缚在每日的奔波中,但是这种奔波是被动的,她无法看见未来,无法拥有自由。京都是一扇门,打开了她看见另一个世界的进口,在四天的小住中,在无数个“第一次”的感受中,在享受自由的快乐中,加奈得到了所谓的成长,而作为长着的舅公,分明是京都的代言人,他点拨她,启发她,在临别之前,他们一起坐着,舅公说:“像这样一边呆呆地眺望鸭川 一边喝咖啡 是我人生一大乐事。”舅公没有结过婚,也没有孩子,工作换了三四回,按照成功人士的标准,他的人生无疑是失败的,而生活正如他的手一样,在经历了某种伤痛之后也拥有了健康,人生变得豁达,便是进入有所失更有所得的理想状态,“我的人生全是败笔,不过我自己并不这么认为,我觉得是不是可以活得更简单一些呢?你说是不是?想干什么干什么,干着干着,不就能发现很多自己喜欢的事情了吗?这样的生活,难道不快乐吗?”

从别人的评价目光中跳出来,以自己的自由标准寻找理想,这便是如舅公一样的京都人的理念,所以对于加奈来说,小住的四天是短暂的,但是从中发现了生活中存在的美好,发现了自身发现自由的可能意义,“明摆着的事不用都说出来”,看上去这些都是明白浅显的道理,但是真正要成为人生的选择,也许只有以一种无的方式发现有,以简单的方式发现丰富,才能找到快乐,找到美好,找到意义。

[本文百度已收录 总字数:3242]

顾后:《坟》:我想这鞭子总要来