2025-01-06《还有明天》:涂着口红去投票

以为给女儿的留言是为了最后的告别,以为一大早排队是为了上车离开,以为进入进口是为了检票——一切的“以为”在“为了平等”的宣传口号中变成了误读:家庭主妇迪莉娅不是为了和情人私奔,不是为了逃离丈夫的家暴,不是为了永远离开这个家,而是赶着去投票站投票,而是为妇女争取属于自己的权利,而是要将自己从“家庭人”变成“社会人”和“政治人”。

“1946年6月2日和3日,意大利举行了首次允许妇女投票的政治选举,有89%的选民是妇女……”字幕打出来,消除了“误解”,而最后安娜·加罗德洛的语录更是将结尾变成了一种政治叙事:“我们像情书一样攥着我们的选票。”无论是1946年的选举还是加罗德洛的宣言式语录,宝拉·柯特莱西都将电影升华为一种历史视野下的宏大叙事,而在这宏大叙事中,迪莉娅代表的女性个体承担了构建平等权利的使命,她在这一天所做的最后努力都是为了得到投票的机会,而当那张投票的文件不小心丢失,在即将失去投票机会的时候,女儿玛塞拉及时送到,当投完票的迪莉娅在进口楼梯向下望着玛塞拉,而玛塞拉面带微笑也看着母亲迪莉娅,母女所代表的就不再是个体,而是两代,而是全体——她们背后是更多的女性,是更多投票的女性,是更多渴望拥有平等权利的女性。

无疑,最后的场景是宝拉·柯特莱西的一个电影宣言:只有女性参与到政治生活中争取属于自己的权利,平等才能逐步建立。但是柯特莱西显然把这个主题当成了电影叙事的预设,或者说以“主题先行”的方式构筑了故事,按照演绎的方式构建了戏剧性情节,这里的问题是:前面一切的铺垫真的是为了最后抵达这个宏大主题?至少在投票行动中,主题和叙事之间就出现了隐喻性的偏差:在进入投票站之后,工作人员要求女性擦去口红,因为他们投好票之后要用唾液将选票封存,“没有救世主,只有这个舌头”,用舌头将选票封存,然后完成投票,一切的结果就在这封存的信封里,所以“舌头”变成了女性实现政治权利的工具,甚至取代了救世主。当女性选民以不同方式擦去了口红,但她们用擦去口红的双唇封存了信封,口红和选票似乎就形成了两种完全不同的身份:一种是女人,一种则是选民,一种和家庭生活有关,一种则变成了政治生活的一部分。

| 导演: 宝拉·柯特莱西 |

擦去口红,是对女性、家庭生活的抹除,投下选票,是对政治身份的肯定,但是当投票完毕,女人们抿着嘴看着以迪莉娅的丈夫伊万诺为代表的男性,一种女性对男性的凝视变成了选民对暴力实施者的围观——甚至围攻。但是抿着嘴形成了一个尴尬的表情,是不是也意味着最后升华的政治叙事在整部电影中一样,只不过是一个刻意阐释的主题,只不过是一种戏剧化的设计?和口红与投票形成的错位一样,电影最后的意外也成为柯特莱西故意制造的一种戏剧性张力。迪莉娅长期受到家暴,但是“我能去哪里”也成为她的无奈,当修理厂的尼诺决定离开这里,他对自己喜欢的迪莉娅说周日自己将要告别,让迪莉娅自己考虑;迪莉娅在经过了思想斗争之后,做出了决定,她从布料店买来了布料,做好了衣服,她把自己偷偷存下来的前装进了信封,然后给玛塞拉留言,“为了玛塞拉”的信放在了玛塞拉的枕头边;她找到了玛丽莎,让她帮助自己“作伪证”,说周日弥散之后会去打针;但是意外发生了,在周日一家人准备出门时,迪莉娅发现床上的公公奥托里诺没了呼吸,为了不影响自己的计划,她没有告诉丈夫这个消息,而是若无其事地一起去了教堂,当邻居阿尔瓦罗发现死去的奥托里诺,赶去教堂告诉了伊万诺,一家人回来操办后事,迪莉娅的计划再次被改变。

她看着钟表的焦急心情,她在伊万诺面前的不安神态,她守夜之后第二天急欲离开的渴望,都是对于计划可能被搁浅的反应,但是这个“计划”到底是什么?从柯特莱西前面的铺设来看,她是为了离开这里,离开家暴的丈夫,离开命令的公公,离开这个一直无法离开的家,甚至这种离开是为了和相好的尼诺一起。但是种种的铺垫在最后投票行动被揭开之后,就变成了一种“乌龙”:她不是为了所谓小我的爱情和生活,她是为了整个国家女性的未来——这无疑就是“还有明天”这个片名最后的表达。但是柯特莱西制造如此戏剧化的手法并没有带来主题的真正升华,反而和吐着口红投票一样,形成了叙事上主题先行带来的割裂和造作。首先一个问题是,投票是为了争取女性权利,这种权利就是平等,战后意大利首次允许女性参与投票,就是为了女性的平等政治权利,但是迪莉娅为代表的女性遭受家暴,和平等权利之间并不存在问题和办法的一致性——平等是政治权利,受到家暴是因为无法本地动摇的男权和父权,权利和权力并不是同一种东西,或许在某种意义上,女性平等权利的获得可以改变家庭生活中男女不平等的现象,继而结束男权的暴力,但是权利不是改变权力结构的唯一甚至有效的办法,权力思想根深蒂固,它涉及政治、文化、习俗等多方面影响,退一步讲,即使平等权利得到实现,家暴也并不一定会得到彻底解决。

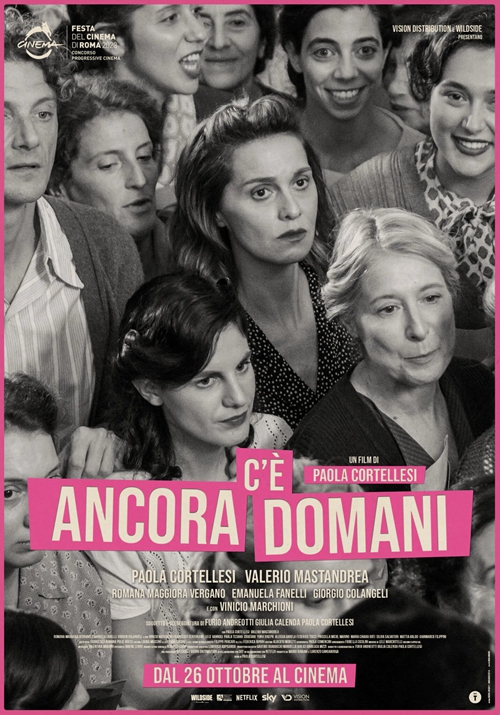

《还有明天》电影海报

权力和权利是两个不同概念,柯特莱西却将它们同一化,而这种主题先行更表现在电影的叙事上。迪莉娅是一个妻子,一个母亲,作为女性,她完全是一个逆来顺受的人,伊万诺一言不合就会对她大骂,动手打人更是家常便饭,但是在被骂被打之后,迪莉娅非但不据理力争,而且也不生气,还是该做什么就做什么,第一个镜头就是在床上伊万诺就狠狠甩了迪莉娅一个耳光,迪莉娅没有哭泣,而是默默起身,之后便是为一家人准备早餐。在迪莉娅被伊万诺家暴的几场戏中,柯特莱西却反其道而行之,以抒情的歌剧音乐为背景,然后将家暴变成了共舞,完全消弭了夫妻生活的暴力性,无疑,柯特莱西的这种叙事手法是一种讽喻,并非是去暴力化,但是迪莉娅的却变成了去暴力化的女性存在。在如此暴力面前,甚至连玛塞拉也看不下去了,“我宁愿死也不要过这种生活。”这是新一代女性的宣言,所以她质问母亲的是:“你为什么不离开?”迪莉娅无奈地反问:“我能去哪?”

“我能去哪”的喟叹才是女性真正的问题,她无法对抗丈夫也无力对抗暴力,她只能默默承受和忍受,这当然是权力不对等的表现,而把这种权力变成不平等的权利,则变成了社会现象,的确柯特莱西也涉及了社会权利不平等的情节,在制作雨伞的时候,迪莉娅发现新来的男工人第一天的工资就高过自己这个老员工,老板对她的回答是:“因为他是个男的。”这才是真正男女不平等的体现,这就需要在政治上争取平等。但整个故事就此而已,而当柯特莱西要将迪莉娅遭受的不公变成权利,反而给予了她和本身性格不符的行为,连女儿玛塞拉都知道反抗,迪莉娅却没有对家暴说“不”的决心,但是在看到订婚后的玛塞拉即将和自己一样被男权控制时,她竟然和美国兵威廉设计炸毁了玛塞拉未婚夫朱里奥家的咖啡馆,但是这一幕可信吗?一个平时连意见都不敢提的女人,竟然可以利用美国兵的资源炸毁咖啡馆,她哪里来的勇气?甚至这不是所谓勇气,完全是幼稚的犯罪。而且,柯特莱西将此看做是争取平等权利的一种行动:朱里奥在追求玛塞拉时温柔体贴,但是订婚后立马对玛塞拉变脸,成为男权的代表,所以为了女儿的幸福,她竟然让富有的朱里奥一家倾家荡产,这也意味着建立在财富基础上的不平等可以消除,玛塞拉也可以走出被朱里奥控制甚至家暴的泥沼。

正因为柯特莱西是从历史和政治的宏大叙事构建了主题,所以电影在主题先行中将女性的觉醒变成了预设,由此形成了错位:权力和权利的错位,自我和代入的错位,勇气和幼稚的错位,最后以“涂着口红去投票”的结局收场,更演变为政治角色和生活真实的错位。

[本文百度已收录 总字数:3206]