2023-01-16《我记得》:婆娑树影下的同行与独行

从《愿未央》到《我记得》,媒体介绍上说是关于“文学朱家”的上下两部,《愿未央》以后代的回忆还原了朱西甯、刘慕沙的文学人生,而《我记得》以当下的方式讲述了朱家第二代的文学生活,一种是回忆中的还原,一种是现实中的再现,它们合成了整个文学世家的不懈努力和身后情感。而从两部纪录片的外部表现上看,也的确体现了从上到下的一致性:从上部关于父辈对文学的挚爱延伸到下部的后代身上;在关于作品意义的访谈上,《愿未央》中出现过的受访者在《我记得》中不再重新打上字幕介绍,比如张大春、杨照、王德威、侯孝贤等人——甚至于其中一个画面在上下两部里都出现过:摄像机的中景是阳台,阳台大部分被绿树遮掩着,朱天文走到阳台上给那些花浇水,那时她的脸也被树枝遮住了。

但是,被遮掩的场景却出现了分野,在《愿未央》中朱天文始终没有完全露出自己的脸,而在《我记得》中,镜头终于透过树枝捕捉到了朱天文的面部表情,甚至是记录了下一个动作:她拿起手中的杯子,喝着咖啡或茶,目光越过枝丫伸向远方。一个场景在上下两部里有了不同的处理,在某种意义上说《愿未央》和《我记得》既有承续关系,又相对独立,毋宁说,朱西甯和刘慕沙为代表的父辈对朱氏姐妹的影响是一种影子般地存在,但是他们却以自我的方式行走在不同的路上,这就是一种独行的意义。而《愿未央》的导演是朱天文本人,她既是女儿又是导演的双重身份在一定程度上也限制了客观性表达,《我记得》的导演变成了林俊颕,自然可以以他者的身份进行叙事——但是,林俊颕并没有完全将下部独立出来,上部出现的访谈者不再打出字幕,甚至下部新出现的相关人物也没有相关介绍,比如梁文道,比如念着朱天文著作的日本学者,比如重要人物的唐诺,比如出现在镜头里的谢海盟……

这或者属于纯粹技术性的标注,在观影体验上缺失了一些细节,但林俊颕并非是要故意制造这种含混的效果,对于朱天文在阳台上镜头的不同处理就表明了《我记得》更多体现了朱氏姐妹在文学道路选择上的另一种突围。的确,她们走上文学之路受到朱西甯的影响颇深,《愿未央》中朱西甯信件中那句“文学乃是延长生命的永恒的灵魂之寄托”无疑左右了她们的人生观和文学观,而且她们在自己的文学道路上也取得了不俗的成绩:朱天文的《世纪末的华丽》《巫言》和《荒人手记》风格独特,朱天心评价说“她的文字是独一无二的”,而在电影剧本创作上,朱天文更是台湾的一面旗帜,她从1982年开始共创作了17部剧本,这些剧本之后成为了侯孝贤导演的电影名片,《风柜来的人》《小毕的故事》《童年往事》《悲情城市》都是他们合作的产物。

小说创作和剧本创作是朱天文的主要成就,走上这条路当然受到父辈深远的影响,朱天文回忆在创作小说《巫言》的时候,看见了书桌玻璃反射的正是窗外阴沉的云,“那好像是一个云堡”,真实的云和反射的云,在写作者朱天文的世界里就真的幻变成了“巫”的世界,那一刻让她很是兴奋,似乎也由此看见了文学的迷人意象,“把时间变成空间,就是离题。把时间变成花园,死神也会在其中迷路。”而对于电影剧本创作,朱天文更是有着深刻的体验,她引用布列松的一段话谈及了创作中生生死死的感悟,“电影在剧本构思的过程,是活的;但它会死于剧本作业,不过当剧本开始拍摄,它有复活了;之后电影死于底片,而最终,它会在剪辑中再次复活……”

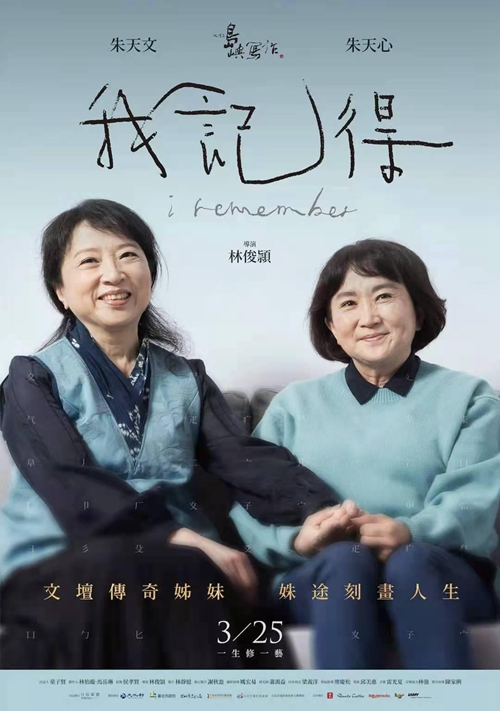

| 导演: 林俊颕 |

如果说朱天文的写作是对“巫言”的一次实践,那么朱天心则是以更多的行动阐述了身为游荡者的存在意义。在高中时就迷上了创作,几乎每堂课上都顾自进行小说的写作,后来开始办“三三集刊”,开始真正走上了文坛;随着《击壤歌》的出版,朱天心在文坛的地位也逐步确立,很多年轻人受邀来到家里聚会,所以家也变成了一个沙龙; 小说《古都》里表达着“外省第二代对台湾历史的态度”,那时的她就坐在旧居的那棵树下奋笔疾书,按照朱天心的说法,这本书是“受伤的野兽发出的最后一次哀鸣”;朱天心的抱负并不仅仅在于创作,她加入中华社成为民营委员,还去街上进行演讲,以知识分子的责任意识推动台湾民主政治,梁文道评价说,朱天心更多化身为“守护人”,“她认为对历史的遗忘是一种不义”……

一个是在“巫言”的世界里激活沉睡的人,朱天文的文就像电影生生死死的锤炼过程;一个以游荡者的身份进行着改革的实践,朱天心自称是日行15公里的行者,她和她,以及她们,也是继续着“夜未央”的梦想,甚至是朱西甯和刘慕沙的另一种投影。“她们是孤独的人,每个人都我行我素,父亲不像父亲,母亲不像母亲。”这是朱天心对父辈的评价,孤独的状态就是朱西甯和刘慕沙“并排”坐在书桌上的状态,并置的世界里各自在文学上行进,而他们作为第二代,也是以这样的方式“并排”生活着,甚至唐诺成为其中的一员,朱天心说:“父不父,子不子,大家是同业的身份。”唐诺那时候就在朱西甯和刘慕沙的房间里打了个地铺,好多年就是以这样的方式各自生活着,而在林俊颕镜头里,几个人吃饭也没有主人和客人的分别,朱天文、朱天心和朱天衣,以及海盟,之外还有侯孝贤,几个人不是家人却又像家人。在朱西甯和刘慕沙创作的时候,会因为一个字的写法而交流,而唐诺和朱天心一起去咖啡馆开始一天的写作生活,面对面又独立坐着的时候,朱天心问唐诺“沸腾”的“沸”怎么写,唐诺说三点水加“佛”字——像极了朱西甯和刘慕沙并排却交流的那个场景。

《我记得》电影海报

而实际上,除了朱西甯和刘慕沙的影响,她们还受到胡兰成的极大影响,朱西甯和胡兰成之间的特殊关系,也让三姐妹在“胡老师”的身边成长起来:胡兰成对17岁的朱天心说她有“龙颜”,朱天心组建的“三三社”,名字来源于“一生二二生三三生万物”,而胡兰成的录音正讲授着关于《易经》的认识论、宇宙观和阴阳转换;三个人去日本清岩院,以水洗的方式为胡兰成扫墓,三个人合掌鞠躬,“胡爷爷,胡奶奶,我们来看你了。”走在路上,朱天文说记得胡兰成讲过一句话,“见与师齐,减师半德”,然后朱天心补充说:“在某方面我们都反叛了胡老师,但胡老师也高兴看到这样的反叛……”

受父母创作的浸染,受胡兰成的影响,她们在这些树影下成长,但最后从被遮掩的树影中走出来,或者是同行,或者是独行,从而找到属于自己的路,“其实人一生只能实践一种人生,你的职业是你的事业,你的志业,就是你爱的那一样东西,你感觉终身都对它有热情的,而且你觉得还求之不尽的这一行,并不是每个人都能够找到这条路的。”朱天心还说到了文学带来的鉴赏力,“它带你穿过飘摇动荡的人间,带你抵抗人云亦云、抵抗媚俗、抵抗民粹。它不能让渡的地方,鉴赏力就是不准你让渡。”就像保护流浪猫的行为,朱天文认为这并不是爱不爱的问题,而是“应该不应该的问题”。

朱天文的脸不再遮掩在婆娑的树影中,在某种程度上也是第二代撑开另一个世界的表达。《我记得》偏重于对第二代从文经历和观念的表达,但是很明显,无论是朱天文还是朱天心,林俊颕都将她们的创作置于宏观的维度中,知识分子、外省、现代性、历史成为对她们作品解读的关键词,但忽略了朱天文和朱天心作为一个人甚至女人的生活,除了访问故居、咖啡店写作、街头行走,以及三个人坐在客厅里回忆,个人维度上的生活几乎没有涉及,甚至唐诺和朱天心的情感故事也只是在正襟危坐中提到了“情书”又即刻被忽略了过去。而林俊颕更为偏执的一点在于:《我记得》的主角是朱天文和朱天心,而三姐妹中的朱天衣却完全处在缺席的位置上,除了他们在一起扫墓祭拜,除了和天心在街上行走,朱天衣从来没有以独立的方式被拍摄,当然更没有提及她从事的创作。朱天衣在文学创作的成就上没有朱天文和朱天心高,但是她也是一个多才多艺的作家,她创作的《旧爱》《青春不夜城》《孩子王》《再生》等小说也具有一定的影响力,但是林俊颕完全按照所谓在台湾文坛的影响力来排位,甚至很尴尬地将朱天衣排除在“我记得”之外。实际上,纪录片着眼于的是朱家第二代的心路历程,朱天衣当然是一个不可或缺的叙述者,和朱天文、朱天心完全应该在同一位置上,而在家族中,她甚至比朱天文和朱天心更为独特,为什么两个姐姐受到父母文学创作的影响如此之深,朱天衣却独行在自己的路上?

充满回忆的“愿未央”也许应该叫做“我记得”,而继续在生活和文学上前行的三姐妹,也更是走在“愿未央”的道路上,家族的两代故事既是一种承续,也是一次开创,向后回望的“我记得”和向前展视的“愿未央”,最后都将时间拉成了一条线,同行也罢,独行也好,都是生命之线,“找到这条路,那你就做到离开世界的最后一刻。”

[本文百度已收录 总字数:3543]