2025-01-20《出走的决心》:“她”永远在路上

“根据真实故事改编”的字幕之后,是故事原型苏敏的视频,“50岁阿姨自驾游”博主苏敏在56岁那年鼓足勇气,带着一车的自驾装备,逃离了令人窒息的家,到电影上映的2024年,她在自驾路上已经驰骋了五年,走过了中国230多个城市,苏敏的故事传播甚广,她也被描述为中国“娜拉”。而在原型视频之后,打出了另一段字幕则是:“此刻,她依旧在路上。”依旧在路上,依旧在雪山、高原间驰骋,依旧和蓝天、白云为伴,依旧在东西南北中延伸——依旧是进行的状态,没有终点,只有过程,依旧在路上,也是永远在路上。

尹丽川根据真人故事改编成电影,就是再一次放大了真人故事的共情效应,并将电影本身也放置在了公众的视野里,原型苏敏的故事自带流量,也对社会议题带来了某种其实,字幕中的“此刻”“她”和“依旧”这几个关键词已经脱离了原型故事的个体性,具有了共性意义:“此刻”意味着当下的选择,“她”指向的是女性自我,而“依旧”则是路的无限延伸:女性独立,依旧在路上,也永远在路上。但是,当将一个引起社会舆论的故事改编成电影,在形成热点的同时也可能被故事原型所束缚,从而让“她”依旧变成女性个体,让自驾游式的“出走”变成独立的单一化和狭隘化呈现,甚至让“依旧在路上”变成某种偏执型的逃避。

尹丽川打乱了“女人的一生”这个线性预设,从首先被标注的“2016年”到回溯的“1982年”,再从2016年跳到1985年,从1992年又回到2019年,过去和当下的时间节点被重新编排,看起来混乱,实际上尹丽川想以此构建女人“混乱”的历程,在一条并不按照自然序列的时间轴线上,李红的人生似乎也被完全打乱了,而这种被打乱的时间就是逐渐丧失自我的过程:1982年的时候,18岁的李红高中毕业,成绩优异的她和同学正沉浸在她的大学梦中,但是父母的决定让她失去了上大学的机会,按照父亲的解释,作为家中的长女,就应该担负起家庭的职责,在那个知识无用的时代,李红无奈屈服于命运;1985年她成为了一名工人,在和孙大勇认识之后,她走进了婚姻殿堂,结婚对她来说最重要的就是能够搬到工厂宿舍去,从而离开这个家;但是当女儿晓雪降生之后,她和孙大勇来到了郑州,但是她也成为了下岗工人,直到1995年重新上岗,成为了一名扫大街的清洁工人……之后女儿长大、结婚、怀孕,她再次辞去工作,照顾女儿,当女儿生下孩子之后,她又要带孩子……

| 导演: 尹丽川 |

1982年是李红距离梦想最近的一次,如果上了大学就可以选择自己喜欢的专业,就可以找到自己喜欢的工作,就可以过上自己想要的生活,但是梦想只是梦想,大学、工作和生活也都是一种虚构,但是把李红从梦想拉回到现实并硬生生塞进现实的又是什么?尹丽川在这里就以传统观念进行了诠释,父母让她放弃考大学回老家,因为一家五口需要她来承担责任;和孙大勇结婚之后她饱受身为妻子的无奈,孙大勇的大男子主义让李红忍辱负重,她想到了离婚,但是家人坚决反对;当女儿怀孕之后,她又不得不辞去工作照顾女儿,在压抑的家庭里,她曾有过和孙大勇吵架之后用小刀扎进身体的极端行为,后来发展为抑郁症;一次偶然的机会遇到了自驾游车友,立即在李红的内心打开了通向外部世界的口子;她开始练车,之后还买了车,和高中同学说好在成都相聚,但是正准备上路时,却遇到了女儿失业,于是她再次推迟了计划,直到当女儿找到工作、孙大勇得了钓鱼冠军、女婿小徐晋升,她才意识到自己在家庭中已经变成完全被忽视的角色,不断被推迟的计划,不断等待的机会,终于在这一刻压抑了几十年的心情爆发,“我等不了了,谁也别拦着我……”在他们三喜临门的庆祝中,李红拿起自驾装备启动了那辆车,终于踏上了自驾之路。

“我等不了了”就是李红强烈表达了“出走的决心”,而且她义无反顾将这种决心变成了行动,当踏上路途之后孙大勇唯一打来的电话不是问候不是安慰更不是道歉,而是为了ECT绑着自己的卡,李红拔出了卡,愤怒地将它扔掉,再一次喊出“谁也别拦着我”的李红站在高处,才第一次彻底解除了那道束缚自己的绳索,走向了自我完全的独立。可以说,从1982年李红的命运被传统观念束缚失去了自我,这个过程也是她反向不断激活自我意识努力抗争的过程,这是一个互逆的双向过程,为“出走的决心”之强烈奠定了基础:人只有勇敢做出决定才能真正离开,才能真正拥有自我,否则一切都在等待中,一切都只是不能付诸实践的计划和假设。在这里,李红的命运也成为尹丽川对女性这一群体命运关照的样本,从个体的她延伸出群体的“她”,她们是李红的母亲,她一样无法挣脱自己的命运,但是她却以隐忍的方式成为传统观念中女性的典范,并且成为束缚李红命运的其中一根绳索;李红的女儿晓雪是新一代的女性代表,但是她在家庭中也被丈夫对女性的“伟大”夸耀中道德绑架,也感受到了求职中的性别歧视,甚至最后也成为李红出走的羁绊。

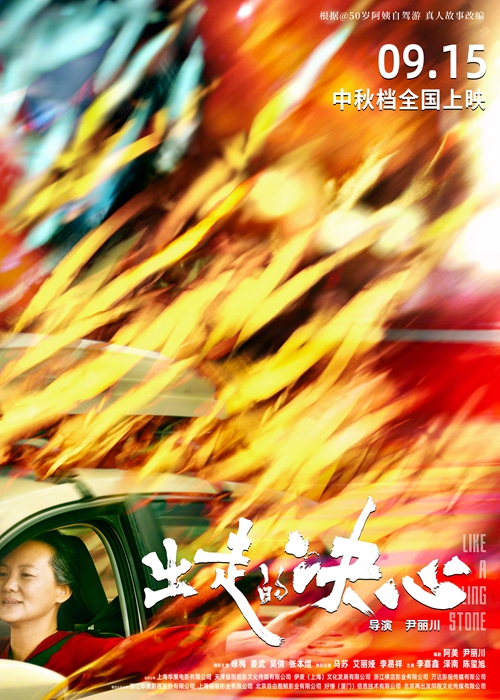

《出走的决心》电影海报

她们自己的命运被束缚住了,她们又成为束缚女性命运的绳索,这就是“她们”本身的矛盾性,而这矛盾的背后依然是传统观念,这种传统观念就是将女性变成了弱势群体,正如孙大勇的口头禅:“她不明事理。”也只有处在中间的李红终于突破了禁忌,勇敢地主宰了自己的命运,喊出了“谁也别拦着我”的女性宣言,而晓雪在母亲走后也完全站在了她这一边,希望自己也像母亲那样完成“出走”。从三代女性命运中寻找出走的突破口,赋予女性从家庭和观念的网络中挣脱出来的勇气和力量,让她们决定自己的方向,选择自己的道路,拥抱蓝天、白云、草原、河川和雪山,完成了对自我的重新定义。但是,尹丽川在这个讲述女性独立的故事中,一方面将男性设置为对立群体,他们的形象完全被脸谱化了,从李红的父亲到弟弟,从李红的丈夫到女婿,所有的男人都在为传统观念背书,而现实真的是这样吗?

另一方面,对于女性独立的阐述片面化,难道出走真的是独立的标志?或者说只有自己决定方向和速度的自驾才是独立最充分的体现?既然“谁也别拦着我”是女性独立的宣言,那么她的选择、她的行动就应该是多元化的。高中毕业被取消了考大学的机会,这是李红并未独立的显著标志,但是在选择结婚对象时,她的决定权并未被完全取消的,甚至父亲认为孙大勇不可靠,认为她以后会吃亏的,但是李红还是选择了孙大勇,这是她自主的标志;结婚之后孙大勇身上的大男子主义越来越明显,李红和他吵架,李红开始自残,李红患上抑郁,但是为什么她没有选择离婚?当她有了离婚的想法并将其告诉父母的时候,父母的确反对她离婚,但是在家庭关系越来越紧张的时候,连晓雪都让他们离婚,但是李红还是没有下决心,甚至在晓雪决定不再结婚的时候,她甚至安慰她,“你一定会过得比我好。”这无疑代表着李红的婚姻观,她认可了婚姻中的不公,甚至把晓雪也推入其中,如果她坚决要离婚,是不是赢得独立会更早更彻底?导致她出走的直接原因其实不是来自孙大勇,而是来自晓雪,是晓雪因为自己失业需要李红再帮忙带一下孩子,使得李红的计划延迟,在一家人庆祝三喜临门的时候,李红才感觉自己被彻底抛弃了,于是她“一意孤行”完成了最后的出走,如果晓雪站在女性的角度理解母亲,或者把带小孩的任务分解给丈夫和父亲,家庭矛盾是不是可以缓解?

李红“出走的决心”显得如此孤绝,在这个意义上,女性独立也只是个体的独立、事件的独立,而不是观念的独立、群体的独立,而最后字幕“此刻,她依旧在路上”,或许在另一个意义上表达的恰恰是:要获得真正独立,“她”要走的路还很长很长。

[本文百度已收录 总字数:3176]