2025-02-27《围困》:革命之城的“反围困”

“他们应该将证明什么更强大,是几公里之外没有得逞的法西斯士兵的进攻气焰,还是保卫城市最后防线的苏维埃士兵的英勇不屈和坚韧不拔的精神?”关于这道题目的证明还没有真正结束,朱可夫“明天”要去见斯大林到底要执行怎样的战术也还没有明确,甚至那只被扔进水塘的箱子里到底藏着什么的谜底也还没有被揭开,“列宁格勒保卫战的决定性时刻”就这样在177分钟出现字幕的时候戛然而止。

根据苏联作家亚历山大·恰科夫斯基五卷本巨制改变的电影也是一部巨制,在这里,《围困》的上部结束,一切的问题似乎都要在下部中得到解答,实际上,上下部也分成了“四部曲”,第一部和第二部组成的近三个小时是“卢加防线”,而第三部和第四部则是“普尔科沃子午线”,虽然电影是整体拍摄的,但是上部上映于1975年,而下部则上映于1977年。即将迎来和全面展示列宁格勒保卫战决定性时刻是上下部的一个分界线,看上去战局如何发展是一个悬念,但其实电影在一开始就回答了问题,“这里安睡着列宁格勒的人,安睡着圣灵、男人、妇女和儿童,他们的身旁躺着许许多多的红军战士,他们用自己的生命包围了这座城市。列宁格勒,这个革命的摇篮,他们高尚的名字,我们难以数清,人们将永远缅怀安睡在这里的人……”这是革命的城市,这是高尚的战士,这是英勇的人民,所以列宁格勒保卫战的胜利一定属于他们。

旁白的这段话也是奠定了整部电影的基调。列宁格勒保卫战是二战期间的著名战役,这个以列宁命名的城市是苏联西北部的战略要地,德国法西斯撕毁互不侵犯条例发动进攻苏联的战争,一开始就把夺取列宁格勒作为其首要目标,德军统帅部企图以北方集团军群从普鲁士向东北方向、以芬兰军从其本国东南地域向东南方向事实袭击,消灭波罗的海沿岸地区和卡累利阿的苏军,然后切断苏联内地和北方各港口的联系,然后集中兵力进攻莫斯科,按照希特勒的估算,拿下列宁格勒打开进攻的口子然后进攻莫斯科,估算的时间是一个月,这就是法西斯的“闪电战”部署,但是苏军坚守列宁格勒,钳制和消耗了德军兵力,稳定了西北战线,减轻了莫斯科方向的压力,最后改变了战局,可以说,列宁格勒从被围困到反攻中的“反围困”,对苏德战局的影响是决定性的,也对第二次世界大战的最后走向产生了不可忽视的作用。

但是,列宁格勒保卫战也使苏联军民付出了惨重的代价,从1941年被围困到1944年彻底解围,列宁格勒被围困持续达872天,列宁格勒的军民遭受了饥饿、轰炸和疾病等困难,列宁格勒保卫战也成为人类近代战争史上破坏性最强、死亡人数最多的围城战:这场战役最终德军伤亡50万、苏军伤亡350万、平民死亡超过100万。苏联军民团结一致,为这座革命城市书写了更多悲壮而英雄主义颂歌,而这部长达5个半多小时的电影也是苏联电影史上的鸿篇巨制,其中就体现了革命的英雄主义。而旁白在某种程度上也注解了电影的叙事法则:安睡在列宁格勒的人,一部分是包括男人、妇女和儿童在内的平民,另一部分则是红军战士,也就是说,旁白将两者区分开来,而在电影中,虽然一条叙事线就是展现了平民团结一致和积极参战的国家主义精神,但是这条线明显是弱化的,而且几乎是群像式描写。所以整部电影最大的诟病就是表现列宁格勒被围困时平民付出的牺牲太少。

| 导演: 米哈伊尔·叶尔绍夫 / Yu. Makarov / L. Petrova |

当然故事也讲述了托利亚和维拉之间的爱情,甚至托利亚一开始没有参军,在火车上感觉自己好像一个逃兵,但是在德军飞机的轰炸中他们逃离了火车,在树林中遇到了带有重要情报的柯拉斯佐夫,他把情报交给了托利亚,之后被德军抓获,而托利亚和维拉也没有逃出德军的追捕,在维拉被德军强暴的情况下,托利亚听从此前柯拉斯佐夫的“命令”,使用了假名,最后在德军面前“枪毙”了柯拉斯佐夫,不仅自己获得了自由,也使得那只装有重要情报的箱子没有落在敌人手上。托利亚回到列宁格勒找到了托尼戈夫少校,圆满完成了任务。这对于托利亚来说,当然是一次成长,从背负耻辱的“逃兵”变成了临危不惧的革命者,最后终于加入了作战部队。这是电影中展现的唯一平民故事——当然只是在观影了上部之后的感觉,而维拉虽然也和他一样,得到了成长,但是维拉的家庭又和托利亚不同,托利亚的父亲是一名建筑师,是一个几乎游离于战争之外的人物,之后在列宁格勒保卫战开始之后他以自己的专业知识加入了名兵营,也成为了一名战士,而维拉的父亲伊万有着十月革命的经历,在列宁格勒保卫战中又是民兵师的政委,所谓维拉家庭并不能算是真正的平民。

所以旁白中将士兵和平民分开,也注定了这部电影突出的是宏大叙事:从战争发展的时间轴线,到苏联和德国法西斯的最高统帅的战略决策,从对列宁格勒保卫战具有战略性影响的朱可夫和德国的丹维茨,到着墨较多的上校兹维亚金采夫,电影的叙事内容基本上聚焦的是高层,这也使得整部电影缺少生动性,而高扬的革命英雄主义又使得很多台词变成了口号:当德国正式入侵苏联,战争的性质发生了改变,列宁格勒广场上的广播在播送:“为了祖国、人格、自由,我们要进行卫国战争。”兹维亚金采夫部署好了地雷等待德军坦克驶入,他对士兵说:“小伙子,列宁格勒是你们的。”而在击毁了敌军的坦克之后,诺基拍打着自己驾驶的那辆坦克说:“我想开着它去柏林。”在修筑卢加防线时,日丹诺夫对民众讲话时说:“难道你们会在法西斯面前低头吗?”在高地和德军开展肉搏前,驻守在那里的士兵说:“消灭法西斯,保卫列宁格勒!”……当然在展现高层中,电影对比了法西斯的狂妄和苏联指挥者的冷静,希特勒叫嚣的是:“我们的民族是至高无上的,我们必须占领欧洲,乃至整个世界。”对于列宁格勒,只有一个目标:消灭它。而在以斯大林为首的苏联指挥者身上,有决心,有信心,当然也有一开始对战局的错误判断,也有战局发展中的孤注一掷,也有像朱可夫的审时度势和果敢作为,尤其是身为列宁格勒的总指挥,在被围困的不利局面中,及时作出了调整,撤换了不称职的参谋长,严格要求所有将士:“即使战斗到最后一个人,也要守住列宁格勒。”他下令市区部分高射炮去德军重点进攻的前沿阵地当做平射炮来用,改变第42军和55军的界线,组建步兵师和步兵营,在朱可夫的现代战争理念的指导下,变消极被动防御为积极主动防御,利用一切可以利用的机会,向敌人发起进攻。

当然,在这部宏大叙事的电影中,最大的亮点不在于对战争的全景式展示,不在于高层在战略和战术上的较量,不在于它具有的史诗风格,而是电影中闪烁着文学性的对话:

兹维亚金采夫:什么功绩使你升得这么快?柯立廖夫:是德国鬼子帮的忙,连长被打死了,我就成了连长,营长被打死了,我就成了营长。

丹维茨:我的元首,我们是不是对我们的对手估计不足?我不清楚他们的动机是什么,恐惧,绝望,还是对布尔什维克的狂热,为了不当俘虏,他们把自己和我们周围的火力点一起毁掉,把最后一颗子弹射进自己的额头,这是为什么?希特勒:“残忍,残忍到让全人类发抖。”

安德烈亚历山大诺维奇:朱可夫同志,任何时间也没谈过交出城市的问题,也不可能谈,我们都非常清楚,德国人只能从我们的身体上进城去,他们必须攻克每一座楼房,每一道街垒,每一条街道,他们会背水一战,那么我请求你,不,要求你,在任何时候,都不要使用这个词:交出。非常清楚,没有一个优秀的组织保卫城市,我们是坚持不住的。

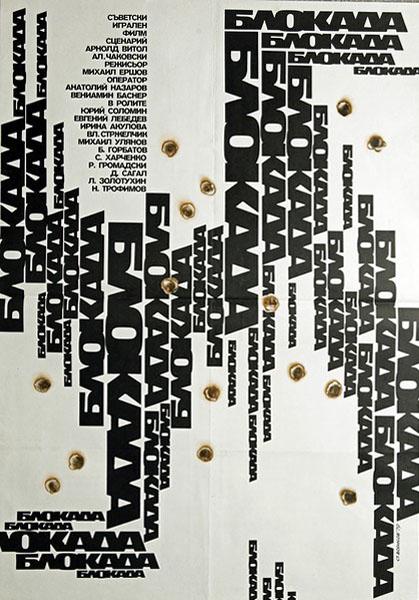

《围困》电影海报

[本文百度已收录 总字数:3180]