2010-12-11 《赵氏孤儿》:一颗棋子引发的复仇

似乎有些久远了,一个岁末的夜晚,一段不断颠覆的故事,一种作为娱乐的电影,一个叫陈凯歌的导演,所有元素综合起来的背后,是我陈述的陌生可能,不仅仅是对于电影这种娱乐方式,也不仅仅是《史记》开始的“赵氏孤儿”故事,更多的在于复仇本身带有的悖反心理,海报上说,最不可思议的复仇,不是杀人,是杀心;程婴说:我要让他们相亲相爱,然后告诉他这孩子是谁,我是谁;陈凯歌说,复仇是有体温的。而在一个铺陈了2个小时零5分钟的电影面前,复仇其实是一个可以被弱化的主题,正是这种悖反,让复仇的逻辑一次次接近崩溃的边缘。

灭门、救孤、复仇,这个故事情节其实很简单,而且用一条单一的时间线索贯穿起来,15年,最后化作草泽医生程婴的神游,这样一个亦真亦幻的结局,并不是复仇之后的畅快和淋漓,那种空洞无奈的神情也许正是一种复仇最后变得缺乏逻辑条理的写照,而这原本是一起触目惊心的灭门惨案,一幕震撼心灵的人性悲剧,一场你死我活的权力角逐,一段纠缠不清的爱恨情仇。

|

| 程婴是个冒险者 |

|

| 屠岸贾一直身陷爱恨泥沼 |

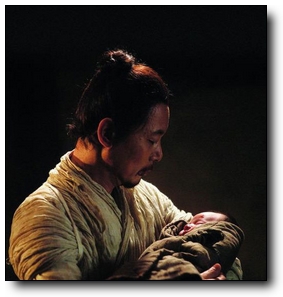

从赵家门客到草泽医生,程婴身份的变换也许就是让这场复仇从恪守忠义的历史典故中解放出来,他只是被推到了一个复仇者的角色,从庄姬托孤到无奈救孤,程婴从来没有想卷入这场宫廷决斗中去,然而他似乎不得不这样做,在承受失子之痛,抚孤之艰,丧妻之哀之后,他的目的已经显得什么单纯,就是要让赵氏孤儿承担起复仇的重任,甚至他把庄姬最后让他忘掉孤儿的父母是谁,仇人是谁的遗嘱也忘掉一干二净,这或许正是一个小人物在这场斗争中最原始的出发点,没有庄姬的境界,并不是他的过错,所以在这样的复仇计划面前,程婴是冒险的,而正是这样的冒险,使陈凯歌在电影中叙述的情节逻辑变得十分脆弱。

程婴一开始就是在坚持,这样的坚持使他眼睁睁看着自己的妻儿被屠岸贾杀害而不说出实情,使他必须成为屠岸贾的门客训练孤儿并拜屠岸贾为干爹,也使他要一刻不离地看着孤儿,而这样的坚持使这段复仇成为形式上的情节支撑,在孤儿和屠岸贾越来越接近并且滋生出父子情谊的时候,程婴的担心害怕表露无遗,必须做和不能做的矛盾使他的复仇从来就不彻底,甚至在最后他也只能“我们斗不过他”来安慰自己,对于一个蛰伏15年的复仇计划来说,程婴的不可选择也正是把悲剧展现了出来,陈凯歌说,忍是为了不忍,程婴是道义的胜利者。所以面对屠岸贾最后的拔剑,程婴选择以死来成全,而这样的复仇成功显得有些可笑。

其实,电影最主要的复仇主题,不光对于程婴来说,是一个几乎流于形式的计划,对于屠岸贾来说,也只是一个几乎阴差阳错的决定。高层斗争波谲云诡并不是屠岸贾大开杀戒的必要条件,而赵家300多口的灭门遭遇看上去更像是羞辱屠岸贾的一种代价,赵氏家族已经显赫了好几代,对于屠岸贾来说,是生出些妒忌,但仅于此,绝不会无端嫉恨暴戾生变,国君因为弹弓戏乐而使屠岸贾蒙羞,所以他将赵氏满门剿杀的复仇计划,仅仅是为了雪耻,如此逻辑,对于屠岸贾的人物塑造显然是不合情理的,而电影把这种矛盾放大,以致将他的性格特点完全推到了毫无血性的极致。但是等到雪耻计划完成,屠岸贾有显露出作为一个有情义之人的本来面目,从他接收程婴作为门客并成为孤儿的干爹的那一刻起,他的血腥便戛然而止,取而代之的是充满父子之情的真意,这样的反差也使程婴的复仇计划破绽百出,到了最后面对孩子的寻仇,他还是挥手放他们远走高飞。但是即使如此,屠岸贾还是没能逃脱这样的被仇杀的命运,他死的那一刻不知道是悔恨当初没有斩草除根的的仁慈还是悔恨自己仅仅因为一颗棋子而灭杀赵氏一族。

所以,不管从程婴的报仇成功还是屠岸贾的恶有恶报,这场对于人心的复仇,看起来就是影片安排好的行为艺术,里面的逻辑支撑显得脆弱,甚至不解,而戏剧《赵氏孤儿》本来具有的“即列于世界大悲剧之中,亦无愧也。”的悲剧意境被剥离得支离破碎,似乎陈凯歌要告诉我们一个人性意义上更高的主题。《赵氏孤儿》英文名“Sacrifice”,直译过来是“牺牲”,或者说,不管程婴还是屠岸贾,都是这场复仇中的牺牲品,但是说实话,把人性的矛盾放在这样一个复仇的主题上,还是觉得铺陈不够,突兀有余。另外,最后韩厥毫无道理的消失也成为影片逻辑的叙述的一个弱点,当然,那个被屠岸贾扶持起来的傀儡国君的出现也没有任何价值,当然,陈凯歌让自己的儿子出下镜头也是正常之举,一如《无极》、《梅兰芳》对妻子陈红的安排。

[本文百度已收录 总字数:1983]