2013-03-06 《这不是一只烟斗》:只留下空洞作为痕迹

这一天终将到来,仿效沿着一个长长的系列不确定地转移,图像本身带着自己的名字,失去了自己的身份。Campbell,Campbell,Campbell, Campbell。

——《绘画不是确认》

是分割,也是结合,是紧张,也是回避,福柯说绘画不是确认,是一种仿效沿着不确定在转移,而马格利特说,“物”之间没有相似之处,它们有或者没有仿效物。仿效的“物”在哪里?在一幅画里,在一段说明里,在一本书里,还是在消失的身份里?福柯,马格利特,一个是哲学家,一个是画家,他们具有不同的名字,自己的名字,也具有不同的身份,他者富赋予的身份,那么在福柯和马格利特的分割和结合,确认和转移,以及命名和消失中,还一定会有另一个人,也有自己的名字,也有自己的身份,当然,还也还有自己的阅读和解说,他就在画作的面前,在写有文字的画作面前,在写有文字解读的文本和画作面前。那个人就是拿着书,拿着这本《这不是一只烟斗》的书的读者,我或者更多的人,不认识马格利特,不认识福柯,也没有见过那两张有关烟斗的画。

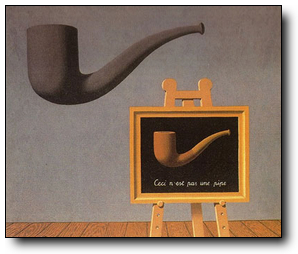

但却可以像福柯所说,在一种“公共场所”中,“恢复图像和符号关系”,甚至可以沿着福柯指定的线路,做一些有关仿效物的某种活动。活动模式分为五步,可以省略某些关键词,可以跳过某些文字,只要是用自己的名字和身份,“在一种没有参照的体量和一种没有平面的空间的不稳定当中发挥作用”。首先是绘制,是一首图形诗,有图像和文字,或者有命名的马格利特和书写的福柯,或者他们合二为一结合在一个相似性和确认的共同场所里,比如一本《这不是一只烟斗》的中文一本里;第二步,打开,从封面那彩色的烟斗和“这不是一只烟斗”的法文和中文书名中跳开去,法文在上面,是一只烟斗底下的说明,是一幅画作的组成部分,而中文标题则是区分红色手写体法文的黑色标宋体,从这里进入一张翻开的页面,是一个叫是名叫米歇尔·福柯的作者的介绍,(1926-1984),当然也有烟斗系列画作勒内·马格利特的介绍,(1898-1967),法国和比利时,文字的《这不是一只烟斗》和绘画的《这不是一只烟斗》,而在某一个书页里合二为一恰是一种不确认的开始,这里的分割除了国籍、文本和名字、身份的不同外,还有那关于出生和死亡的时间和连接号的不同,1898年的马格利特在1926年绘制了《这不是一只烟斗》的画,福柯在书里是这样确认的:“第一个版本,我想是作于1926年,是一只精心绘制的烟斗,下方这样写着:‘这不是一只烟斗’。”作于1926年的“这不是一只烟斗”仅仅是第一个版本,是福柯所说的那种简单的画;而第二个版本则在《远方的黎明》中找到,和第一个版本相比,是“同样的烟斗,同样的语句,同样的字体”。但是,最不同的是,第一个版本也成为第二个版本里的一部分,也就是说,烟斗是另一个烟斗的组成部分,“文字和图形没有并置在一个既无边界又无特指的随意空间里”,这个空间有三脚架、画框,有地面、地板条纹,还有上方一样的烟斗,“只是要大上许多”。这是福柯所说的“明显增加了人为的不确定”的烟斗,而这只不确定的烟斗作于“最近”,这个最近当然是指这一本《这不是一只烟斗》的书,而此书作于1968年,而这一年,马格利特去世,福柯以马格利特的“这不是一只烟斗”为题写作此书,是对逝者的致敬,还是故意让马格利特看不到这个“公共空间”?

1926年马格利特绘制的烟斗,是关于福柯出生的一个记号,而1968年福柯书写的这本书,则是关于马格利特“失去了自己的身份”的记号,他们如此巧合地被安排在时间里,是不是就如这有意义的活动的第二步,图形诗和真实存在的画家、哲学家生死约定一样,“立即分解并消失”,不在同一个时间里的对话使马格利特和福柯只留下“它自己的空洞作为痕迹”,这种不在场或者也是福柯所研究的现象学一样,遭遇到了最大的问题,就是无法返回到是事物本身。看的考古学也只能成为某种“下落”的话语,只有字母的可见形状,这种“与画本身有关的一种不肯定、不明确、错综复杂的关系”,就像两个人相遇一样,没有“它们的共同场所”,这其实就是第三步。而在这之后,仿效物也各归其主,在各自的方向上“繁衍”,在马格利特的绘制里,在福柯的“看”里成为一朵不断升高的云,而云不是烟斗自身燃烧所发出的,“它们只在那里只反射出自己,绝无他物。”

| 编号:B83·2130220·0944 |

这“绝无他物”的自己一定是和1926年有关的马格利特和福柯,也一定是和1968年有关的马格里特和福柯,但是他们必然会在不同的活动中走向结束,从生到死,从白到黑,“静静地隐藏在相似性再现当中”,而《这是一只烟斗》变成了“处于流动状态的仿效物”,那就是《这不是一只烟斗》。图形诗消失,烟斗消失,名字消失,身份消失,最后是“Campbell,Campbell,Campbell, Campbell”的呼叫,在安迪·沃霍尔的作品里,而那注解在最后一页的作品到底有着怎样的内容,是否有一只烟斗,则已经是另一个“公共场所”了。

那么,当这种不仅仅是绘画的确认结束的时候,在回过头来看看那一只不是烟斗的烟斗。二个版本,都属于马格利特,简单的和“人为的不确定”,但其实,所谓的“简单”并不简单,烟斗和“这不是一只烟斗”说明建立了一种紧张的关系,而这种紧张关系是消解传统绘画的,因为在传统那里,文字成为图像的支撑,“为图像命名,说明图像,分解图像”,这种“把图像加入文本和书页中的“图说”,但是马格利特在烟斗的下方注明”这不是一只烟斗“,那么是文字在接近真相,还是图形在仿效真相?或者说,这“是”一只烟斗,还是这“不是”一只烟斗?而福柯的建议是,“这不是一只烟斗可以这样来读”,就是按照你自己的方式,“属于你的语言,由你可以发出的声音组成,由你正在读的字母所表示的这个词语”,那么,作为一个阅读者,可以发出这样的声音:“这-不是-一只烟斗”,或者“这不-是-一只烟斗”,是或者不是也可能不是关键,不是重音部分,而是“这”,这是一个指称,是一个指向,是一幅画,还是一个说明,或者还是那块支撑的画板,以及画板里的烟斗。而各种解读或者也像福柯所说是那个“确认的七封印”:

但这还仅仅是最次要的不确定,还有其他一些:有两只烟斗。是不是更应该说,这是关于同一只烟斗的两张画?还是一只烟斗和它的图,或者是各自再现(representant)一只烟斗的两张画,或者是两张画中一张再现一只烟斗而另一张不再现烟斗,或者是两张既不是烟斗也不再现烟斗的画,或者是一张再现的不是一只烟斗而是画有一只烟斗的另一张画?

|

|

| “烟斗”,和“烟斗的烟斗” |

这是词与物的合作还是分割?而最可怕的归结点可能是这样的:“马格利特的文字具有双重的矛盾性,它给明显不需要命名的东西命名。”这就是某种形体再现和语言说明之间的分离,这是福柯所说15至20世纪西方绘画的原则之一,也就是说形体再现强调了相似性,而语言说明则排除相似性,这种分离带来了解读的鸿沟:“人们通过相似性来观看,通过差异性来言说,结果是两个体系既不能交叉也不能融合。”所以马格利特的这种矛盾性就是在寻找词与物的分离,寻找它们分布的“两个不同的方向”,也就是说,“一只烟斗的图与一只烟斗相似是不够的,它还应该像另一只画成的烟斗,后者本身也像一只烟斗”,这和一棵树与叶子,海上的航船和大海、一双鞋和脚一样,都在分离中寻找相似性。

而这种图形与文字的命名看起来就是一种图形诗,所以福柯说这只烟斗其实是简单的,就像马格利特“从植物学教科书中借取的一页那样简单,是一张图和一句为之命名的文字。”这是让人识别,“明白无误毫不犹豫地让它所表现的东西得以显现”,图形诗的作用是补充语词的不足、不借助修辞进行重复、用两种书写法捕捉事物。让文字说出图形所再现的内容,图形诗的意义也就是“试图游戏般地消除我们字母文明中最古老的对立”,这种对立是关于展示与命名、绘制与言说、重现与表述、模仿与意指、观看与阅读的对立,所以图形诗是合作,是确定,是相似。而马格利特的烟斗并不是要消除对立,相反是制造矛盾,是构建然后拆散,这是模糊的不安,这是魔法般的创作和命名。

这是纸张里游戏,图形诗譬如阿波利奈尔的《烟》和《康乃馨》,它们在一种符号里穿梭,它们表达如烟斗般的意义,而这种游戏也是可以鉴定的,比如在目光所见的阅读和“看”中,它们呈现的是一种图形,但是我拿起扫描笔,鉴定的结果是每一个字母都可以被扫描成简单的句子,所以他们是文字的组合,不是图形的绘制,它们并没有拆解开来,它们就是线条和符号,但是所有的线条和符号都是文字,都是字母。

而这种用技术扫描的方式揭开的游戏秘密,当然也像是第二个版本的烟斗,牢牢固定在画布上,固定在从“就是”到“像是”的画作上,这是一种确认,但不是是对于相似性的确认,是一种移动和交换,将烟斗从画作中移到正在绘制的画布上,有三脚架,有地板,还有那只画好的烟斗,是”这不是一只烟斗“的注释,这是马格利特的分离做法:打破相似和确认的联系,“明确它们的不同,让一个在另一个不在的情况下表演,保持属于绘画的东西,清除最接近话语的东西;把相似的不确定性继续延长到尽可能远,但从中抽掉旨在说明它像什么的各种确认。”这像是《再现》、《移印画》一样,不是相似性的复制,是摧毁仿效的意义,而“所有这些画面上,掠过了没有由任何参照求物确定的仿效,是既无出发点又无支撑物的移动。”

没有出发点,也没有支撑物,画作是在消灭命名的意义,从“这是一只烟斗”的图形,到“这不是一只烟斗”的说明,到最后可能是:“任何地方都没有烟斗。”而在简单的和人为的不确定之后,或者还有一只不以自己为相似性和仿效物的烟斗,它在《启示的字母》里,大木框被分割成两个部分,一边是烟斗、钥匙、叶子和酒杯,而且还有一道裂缝,里面似乎正藏着秘密,空洞的秘密。而另一块木板上,是无法梳理的绳子,缠绕起来,无法辨认的图形,福柯说里面可能有冠词LA,LE,而这“没有块面,没有名称,不成体的形状”,以及空空的剪影,是另一幅画中消失的物,这是秩序的背叛,还是在空洞的痕迹里寻找解构的线索,那烟斗的剪影似乎并不在文字的上面,也不在画板上,而“启示的字母”只是解不开的绳索,只是一个被分割的物。物的消失,词的消失,当最后看是不是也会消失?

所以当仿效远离,一切的意义都不可复制,而在那没有人的画布面前,三脚架子已经不稳了,而画框也在解体,最后摔在地上,字母散开,启示的意义也和字母无关,而那只烟斗呢?1926年的烟斗,或者1968年的烟斗,马格利特或者福柯,画或者文,就像“烟斗”一样,可能“破碎”,而在“Campbell,Campbell,Campbell, Campbell”的字母里,那些“共同的场所——平庸的画作或者日常的课程——消失了”。

[本文百度已收录 总字数:4473]

思前: 129小时的非移动生存