2013-07-06 雪孩子和汽车人:母性缺失的困境

曾经它是一部经典动画片,现在则是一幕创新的舞台剧,曾经是动画片的旁观者,现在则是互动的体验者,童年之于童年,也是一个时代对于另一个时代的置换。

小五拿到的是迪迪龙给他们的是体验式儿童舞台剧《雪孩子》的赠票。《雪孩子》的名字其实是唤起了我对童年的某种记忆,在曾经10:15分的动画时间里,总是能看到这个经典动画片。这部由林文肖导演、上海美术电影制片厂1980年制作完成的动画片,已经成为中国国产经典动画片之一。那时的故事很简单:冬天大雪纷飞,兔妈妈出去找吃的,小白兔觉得一个人在家很没有意思,兔妈妈便堆个雪孩子陪小白兔玩。雪孩子堆好后,母子两个又精心将它装扮了一番,小白兔有了漂亮的玩伴,和雪孩子一起玩耍,做了好朋友。后来,火烧着了小白兔的房子,雪孩子为救小白兔,奋不顾身地冲进了房子里,而自己却融化了。

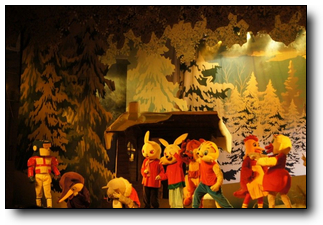

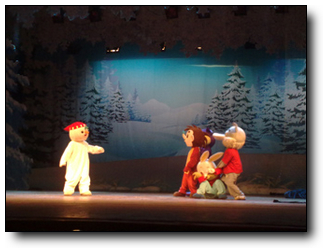

看起来像是一个悲剧,但是动画片弥漫着浓浓的感情,雪孩子化身为危险的解救者,而最后“牺牲”在火场。而今天的这出舞台剧,基本剧情未变,但是有了更多的创意,比如角色更为丰富,不仅有善良的小动物,还有狡猾的狐狸和凶恶的狼,更有与时代结合的汽车人。除此之外,在布景、舞美上也有了立体延伸,整个剧场成为一个大舞台,高科技设备、材料的运用提升了现场气氛,小朋友们不光看到舞台上的漫天飞雪,还能在座位上双手接到剧场上方飘下的“雪花”,在旖旎灯光的映衬下,在特殊音效的烘托下,整个剧场将会展示出一派如梦如幻的景象。当然,作为体验式儿童舞台剧,结合了戏剧中的“间离效果”,雪孩子、汽车人走下舞台一起找妈妈的环节,整个剧场流动着一股浓浓深情。

|

|

|

| 舞台剧《雪孩子》(资料图) |

许多小朋友在观看演出时,可以和雪孩子、汽车人零距离接触,这的确会提升小朋友的参与热情,而“互动性”也正成为儿童剧近年最重要的表现特征。从整个舞台剧的效果来看,的确达到了体验互动的目的,而从内容的设计来看,雪孩子和汽车人寻找妈妈可以延伸出另外一个主题:为什么雪孩子和汽车人没有妈妈?雪孩子当然是对冬天雪人的一种拟人化处理,雪孩子一开始出现的时候,是没有生命意义的,也就是说他不是一个童话人物,小白兔也在问妈妈和小动物们,雪孩子不会说话不会游戏,如何与雪孩子做朋友?小刺猬告诉他,只要有爱心就可以和雪孩子一起玩。他说这是玩笑只是逗小白兔玩,但是后来雪孩子的确从没有生命的雪人变成了可爱、善良、具有正义感的雪孩子,也就是说,作为童话的需要,雪孩子完成了拟人化的处理,接下来所有关于雪孩子的情节设计都是将他作为一个童话人物,有人的喜怒哀乐,有人的酸甜苦辣。

但这种拟人化是不彻底的,甚至可以说完全是剧情设计的需要,雪孩子面临的最主要问题是:谁是他的妈妈,或者说,他的生命来自哪里?如果完全作为一个童话人物的话,这个问题是不存在的,雪孩子当然有雪妈妈,但是这样的“需求”却在拟人化和“去拟人化”中成为一个矛盾,也就是说,一方面要雪孩子成为一个童话人物具有其他生命体的一切特征和感情,但是另一方面又抽空了他作为正常生命体的归属感,也就是说,他在成为动物们朋友的时候是被拟人化的,而当他面临妈妈在哪的问题是,他又成为了一个只是用雪花堆砌现实意义上的人物。所以,“妈妈”对雪孩子来说,是一个无法逃避的悖论。

与雪孩子的困境一样,汽车人也没有妈妈,但是和雪孩子拟人化和“去拟人化”的矛盾处理不一样,汽车人作为曾经经典动画片中没有的一个创新人物,其实是一个工业文明的象征,他在森林王国的童话世界里显得不伦不类,森林里的童话世界是一种农业文明的存在,自给自足,代代相传,而汽车人力气大,跑得快,有点骄傲,还喜欢和别人比赛拔河、跑步,容易被人利用,他的困境也突出在“谁是我的妈妈”。在农业文明阶段,妈妈是一种归宿,就像童话中的小动物,他们都有自己的妈妈,都有自己物种的归宿,在《庄子·盗跖》中就有对母系氏族公社繁荣阶段对“神农”为代表的农耕文明进行了阐释:

神农之世,卧则居居,起则于于。民知其母,不知其父。与麋鹿共处,耕而食,织而衣,无有相害之心。

也就是说,母性是一种文明象征,而“妈妈”的缺失,在工业文明中则是一个现代性问题,工业文明的前进或多或少对农耕文明会带来负面影响,而工业文明的极致就是破坏人与自然“天人合一”的和谐,汽车人找不到妈妈,其实就根本没有妈妈,“妈妈”代表的是母性,她是和谐的,令人向往的,而她的缺失,则是走向工业文明的一种必然阵痛。

当然,一部舞台剧对于小孩子来说,其意义在于体验和互动,在于从中学会善良、和谐与正义,在于领悟雪孩子的自我牺牲精神,而我对于雪孩子和汽车人关于妈妈的寻找,或许也只是一种“过度阐释”。

[本文百度已收录 总字数:2199]

思前: 遥远的青春