2013-10-18 《公民凯恩》:被湮没和焚毁的“玫瑰花蕾”

荒芜,黑暗,寂静,1940年的黑夜里只有那个玻璃球晶体还散发着奇妙的景色,那里有农庄,有雪花,以及有童年的快乐意象,但最后如凯恩的死亡一样,都被湮没在无人在场的夜色里,“禁止入内”的铁丝网和夜色封闭的世界里,只有他自己的声音,从内心深处喊出的“玫瑰花蕾”成为解读报业大王查尔斯·福斯特·凯恩一生的线索,而这个被湮没和焚毁的符号成为传奇故事里最脆弱的一部分。

他是美国有史以来最大的报业巨子,他拥有五十年屹立不倒的金钱帝国,他拥有弗罗里达最大的私人山庄,如宫殿一般的建筑使他成为“美国的忽必烈”,他使1898年的美国卷入一场战争,他介入美国总统选举,但是他也被怒斥为“法西斯党徒”,事业跌入低谷,政治上惨败,而婚姻也成为他心中永远的痛,但是对他来说,辉煌和没落似乎并不能概括其一生,即使在他死后举行了最诡异最盛大的葬礼,但是“我永远是美国人”依然是他对自己的注解,而这个注解对于“玫瑰花蕾”的遗言依然是一扇紧闭的大门,他的内心就像那个荒芜的庄园,上面永远写着“禁止入内”几个大字。

|

| 导演: 奥逊·威尔斯 |

|

凯恩的人生几乎就是一个只能被书写的传奇。1870年大雪纷飞的冬天,是他的人生真正的起点,那个原本贫穷却快乐的童年却被一纸产权契约所改变,这张契约对于凯恩家庭来说,是命运的转折,他的母亲所经营的家庭式膳宿公寓被房客拖欠了房租,便用一张废矿井的产权契约作抵押,不料这个废矿井后来被确认竟是富矿,从此凯恩一家发迹。当银行家柴契尔成为这个家庭发迹的委托者和见证人的时候,小凯恩却是用一种愤怒和对抗表达着自己的情绪,那时他在漫天雪花中一个人堆砌着雪人,一个人滑动着雪橇,他是无忧无虑的,即使家庭遭遇欠债,即使从此发迹,单纯的童年似乎永远不需要这些沉重的物质,所以对他来说,命运的改变是一个残酷的现实,他必须告别父母告别家乡告别这漫天飞舞的雪花,告别所有童年的快乐,金钱取代了这一切,金钱将他和一个陌生人在一起,金钱也使他带着永远的遗憾和伤痛。而这个一生的转折点,最后留下的是一把湮没在雪地里的雪橇,残破而孤独。

这或许也是他一生的注解。柴契尔这个给他家庭带来好运的银行家,是世界第六大富翁,但是在凯恩眼里却是一个破坏者,他从来不对金矿感兴趣,而柴契尔所建造的富裕帝国对于凯恩来说,却只是“含着银汤勺有口难言”的尴尬,所以凯恩从对立走向自我世界便是从“发声”开始的,这便是他希图建立的报业帝国。那时,由于柴契尔信托和投资出现问题,报纸连年亏损,甚至预言60年后可以关门大吉。而凯恩却用自己的方式开始了报业改革,他搬进了报社的办公室,为了24小时发现新闻,在他看来,要把报纸变成像一盏灯那样,成为读者生活中不可或缺的一部分,所以《纽约每日询问报》以“史东太太谋杀案”作为事件切入点,开始打造一份公民报纸,迅速、简洁、娱乐性强,成为报纸寻求新闻的理念,而且不允许特殊利益的介入,而目的就是“提供身为公民的权力”,这份“我的原则宣言”开启了报业的一个新时代,由于对焦普通读者关心的社会事件,所以报纸的发行量不断增长,从26000份在六年时间里增长到684100份——“不,是六十八万四千一百三十二份”,不仅是报纸,“凯恩的帝国在其昌盛时期,曾经控制着37家报纸,13家杂志和一个无线电广播网。它是帝国中的帝国。”

“有可能不是凯恩改变了报纸,而是世界改变了凯恩,连他自己也不知道。”与凯恩一同致力于报纸改革的李兰这么说。的确,对于凯恩来说,他所努力的或许不是为了改变历史,而是用这样一种方式改变自己。而其实,从他打造他的报业帝国开始,凯恩的内心一直生长着一种东西,它不是对权力的觊觎,也不是对金钱的崇拜,而是对自我控制的膨胀。就像他接手报纸时的那份“原则宣言”一样,是为了让自己成为这个社会的主宰。他和李兰在美国1898年的战争立场上产生矛盾,他开始介入政治,或许他娶了总统的侄女艾米丽是一种政治符码,但其实是暴露了他内心不断膨胀的自我意识,那两分多钟的蒙太奇将他的第一次婚姻变成了转瞬即逝的回忆,从新婚到同床异梦,从对话到冷漠,在早餐、看报、对视中完成这九年的过程,其实老去的不是容颜,而是对彼此的信任,而在竞争演讲之后的那张纸条彻底将凯恩的第一次婚姻送上了末路,同时也将他的政治生涯画上了一个可悲的句号。

|

|

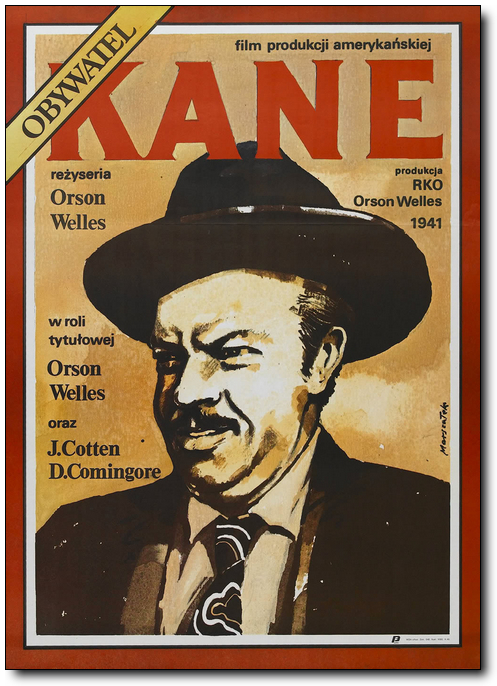

| 《公民凯恩》电影海报 |

曾经他踌躇满志,就像他的报业改革一样,他攻击对手,向他的支持者和民众承诺保护中下阶层和贫穷人的利益,甚至要在竞选胜利之后对对手的非法行为进行调查起诉。那时有掌声,有支持,凯恩似乎也看到了自己获胜的那一刻。但是西74街185号的那个房间彻底断送了凯恩的政治梦想。在这里有他的对手,有自己的妻子艾米丽,也有刚认识的女孩苏珊,在两个女人的纠葛和对手的威逼之下,凯恩其实让自己走到了一个尴尬的地步,这个所谓的绯闻在竞选这个关键时刻迅速发酵,成为一件政治丑闻,第二天报纸上“被捉奸”的标题放大了这种耻辱,也在无形之中让凯恩的内心走向了另一种极致。“世界上只有一个人可以决定我的事,只有我自己!“他在185号的楼梯上对着满脸笑容的对手大声喊道,“我不是下流卑鄙的政客,我要向你宣战。”对于刚刚结束演讲的凯恩来说,这也是他的“原则宣言”,但其实已经力不从心。

对于凯恩来说,他内心还活着一个自己,一个不害怕不恐惧独自自主的自己,但是在这样一个规则社会注定是一场走向死亡的博弈,好友李兰在酒后对他说:“你提起人民群众,仿佛他们是你所拥有的,仿佛他们就属于你。天哪!自从我记事起,你一直在谈要给人民权力,好像给他们一件代表自由的礼物,作为提供服务的回报。”但其实那些所谓的权力并不应该成为施舍的礼物,就像那场战争,他们所要的是真正属于自己的权力,作为公民的权力,而凯恩许诺的那些礼物最后只能成为一种政治上的笑柄,李兰直言,这样的政治诺言就只能航船去一座荒岛,当猴子的首领。“你除了自己,其他谁都不关心。你只需要说服大家,让他们相信你十分爱他们,因此他们该用爱来回报你。只是,你的爱是由你来定条件的,就像是由你来制定规矩、按你的方法来玩的游戏。”

这就是凯恩最大的弱点,一切都在自我统治之下,”他从不透露内心,除了自己他不信任任何人。”一个在自我世界里的统治者,只能将别人当成是自我世界的延伸,所以与艾米丽的第一段婚姻,也仅是九分钟的快速蒙太奇。但是,凯恩的自我却是真实的,艾米丽是总统的侄女,他娶艾米丽并不是为了自己的政治资本,相反他也攻击总统,而他被以绯闻的方式结束第一段婚姻,也并非是为了女色,那个在街上偶遇的苏珊其实从一开始也饱含着凯恩“公民意识”的爱。只是因为笑他满身的泥巴,凯恩便走进了苏珊租住的家,在这里他们拥有的是欢笑,是理想,是生活,所以这样的爱从一开始就根本没有任何利益诉求,而苏珊一开始也并不知道凯恩的富有和权势,所以那一种爱甚至是纯洁的。绯闻成为捉奸,断送了凯恩的政治生涯,但是他没有屈服,没有沮丧,也没有用违背道德的方式盲目行动。在结束第一段婚姻16年后他与苏珊真正生活在了一起,而这样一份经历波折的爱,对于凯恩来说,到后来又变成了保护自己而成为一种无尽的伤害。

从与凯恩相识的第一天,苏珊就说出了自己的理想:想成为歌星。所以凯恩建造了歌剧院,聘请著名的歌剧老师,为苏珊指导歌唱,而为了满足苏珊成为歌唱家的理想,凯恩为她在各地开演唱会。在华丽的剧院,在光鲜的灯光,在观众的掌声中,苏珊似乎应该在这样的世界里满足,但是先天条件所限,苏珊的歌剧唱得并不好,甚至很糟糕,在音乐老师“不对,不对”中,演唱会总是拉开大幕,而在观众席上,有的打瞌睡,有的无聊,有的撕纸条,结束时有掌声,但是最后只变成了凯恩一个人的掌声,在静静的歌剧院里孤独地响起。这样的现状甚至让苏珊自己也害怕了,她不想唱下去了,因为这会成为观众和音乐界的笑柄,但是凯恩很坚决,他说,你必须唱下去。唱下去变成了一个逃脱不了的符咒,对于苏珊来说已经是一种折磨,“你为什不放过我?”这是苏珊绝望的发问,但是换来的还是凯恩坚毅的表情,所以对于苏珊来说,只好选择自杀。虽然后来凯恩有了妥协,“你可以不要再唱下去了,再也不用和观众决斗了。”这场“决斗”在死亡威胁面前凯恩认输了,但其实这绝不是最后的终点。

苏珊在凯恩帝国里是一个女王,但是这个女王剩下的只有无聊、空寂,那空空荡荡的大房子里只有苏珊和那无数的拼图,凯恩的脚步声和讲话声在幽深、空洞的大厅里作响,让人恐惧,让人感觉到寒冷,就像那间存放凯恩故事的柴契尔图书馆,幽深、空洞,一束光照进来像是一个牢房。其实,在凯恩所营造的这个帝国里,越来越有那种牢笼的感觉,富有、庞大,仿佛只有凯恩一个人。所以在一次外出活动中,苏珊和凯恩的矛盾达到了极点,“你从未给我想要的。”这是苏珊对凯恩说的话,在两个人争吵和对视之后,凯恩给了苏珊一个耳光,这个响亮的耳光彻底将他们充满波折的婚姻推向了终结,苏珊在被了耳光后对凯恩说:“别说你抱歉。”而凯恩的回答只有简单的一句话:“我不抱歉。”

对于凯恩来说,他永远在自己的世界里,即使面对苏珊的乞求和抗争,他仍然坚持着自己,直到最后苏珊的离开。“盖这座歌剧院不是我要的,我不想唱,这是他的主意……一切得按照他的意思去做,从来都是。只有一次例外,那就是我离开他的时候。” 这是凯恩死后,年老的苏珊告诉汤生记者的话。离开成为苏珊最后的决定,而这也将凯恩推向了人生最寂寥孤独的阶段。他曾经拉着苏珊的手说:“请不要离开我。”只有在这个时候,在面对爱真正失去的时候,凯恩才想到了乞求,“一切都会如你所愿,以你的方式生活。”但是苏珊去意已决,对于凯恩来说,留在他世界里的只有那远去的长长的影子。凯恩将房间里的东西都砸碎,对他来说,这是他曾经亲手建造的宫殿,而他也亲手将他毁灭,这是他付出巨大代价寻找到的爱情,也是他用一生的自负摧毁的爱情。眼泪从他的双眼滑落,他拖着老迈的身体走过悠长的通道,叠影的镜子里是无数个失落、寂寞和孤独的凯恩,无限延伸到遥远的地方。

而他的手中拿着的正是那个有着雪花,有着农舍的玻璃水晶球,那是他爱情的见证,还是人生的纪念?这是他一生的秘密,还是无以实现的理想?也正是这一个玻璃球在他临死的时候从他的手中滑落,而对这个最后滑落的动作,“玫瑰花蕾”成为唯一的线索。所以在记者汤生探寻“玫瑰花蕾”的采访过程中,其实已经变成了对于凯恩这个传奇内心世界的挖掘,它到底代表着什么,伯恩斯坦说:他一定是凯恩失去的一样东西,他说:“1896年的一天,我坐渡轮去新泽西。当船离岸时,另一艘渡轮正驶进港口,船上有个女孩正等着下船。她穿了一件白色的衣服,手里拿着白色的阳伞。我只看到她一瞬间,她根本就没看到我,但之后我每个月都会想起她。” 这是转瞬而逝的“偶遇”,在凯恩的一生中似乎有着太多被定格的偶遇,那么玫瑰花蕾是一个女人的代号?在凯恩两段婚姻里,其实都有着公民式的爱情,它没有”特殊利益的介入“,甚至最后凯恩的泪水说明他一直爱着苏珊,所以如果是女人的话,那也只是一种梦幻般的呓语,和现实没有任何意义。

而当最后,凯恩用”禁止入内“的方式结束自己传奇的一生,那个有着十万棵树两万吨大理石的宫殿,弗罗里达最大的私人山庄,那个那个象征着金钱、权贵的帝国,最后剩下的只有零碎的名画、雕塑、家具,所有的人都不知道“玫瑰花蕾”的含义,汤生说:“凯恩先生是一个获得了他想拥有的一切然后又失去了这一切的人。也许玫瑰花蕾是某种他没能得到或是失去了的东西。不管怎样,它并不能用来解释一切……我不认为可以用一个字来解释一个人的一生。我猜,玫瑰花蕾也许就是拼图上的一块,遗失的一块。”

而在凯恩风光无限的一生里,到底是什么东西是他遗失的那一块拼图?是竞选失败?是消失的爱情?或者是自我世界的坍塌?而当最后那些佣人将凯恩旧家具焚烧时,才发现投入火焰中的那把雪橇上,很清楚地写着:“玫瑰花蕾”,几乎没有人看到这些文字,而这个从童年时代就陪伴他的器物在烈焰中熊熊燃烧,这是不舍的记忆,这是被湮没的故事,刻在凯恩永远的内心深处。

或许这样的解读也仍然是一种碎片,对于凯恩来说,“玫瑰花蕾”永远不在别人的世界里,也不在他们看到的现场,童年、雪橇、遗言,这一切都深藏在凯恩自我的世界里,所以不管是“史东太太谋杀案”,不管是西74街185号房间,或者在苏珊离去的长长背影下,一切的人生转折其实都早就写在凯恩自己的人生履历上,那些权贵、金钱,甚至爱情,其实都是凯恩自我世界的一种投射,都是那一个个“玫瑰花蕾”,只是当自我变成一切的世界,世界只有被湮没和焚毁的结局,意义也就只是一个让别人去猜测和解读的符号。

这部1942年公映的电影或许也是鬼才奥逊·威尔斯的一朵“玫瑰花蕾”,简洁的蒙太奇运用,天花板入镜头、深焦等拍摄技术,以及对于人性的深刻解读,使之成为电影史上的里程碑之作和公认的最伟大的电影,被誉为“现代电影的纪念碑”,但是这部奥逊·威尔斯26岁时导演的银幕处女作,在获得包括奥斯卡最佳影片、导演、主演、摄影、录音及音乐等九项提名之后,最终却只获得最佳原创剧本一项金像奖。这里或许有评选的各种因素,但其实也是“玫瑰花蕾”的隐语成为最大的争议,奥逊·威尔斯以纽约报业大亨威廉·朗道尔夫·赫斯特(1863-1951)为原型,加上自己童年时寄居他人时的经历及感受塑造出了查尔斯·福斯特·凯恩的形象,而该电影剧本的合作编剧赫尔曼·曼凯维支不仅认识赫斯特,并且是其情妇、电影明星玛利昂·戴维斯的朋友。而“玫瑰花蕾”在影片中被用来称呼凯恩的雪橇,其实是赫斯特对情妇玛利昂·戴维斯身上一个最隐私部位的昵称,这种伤害给奥逊·威尔斯一个致命打击,也正是因为此,使他错失了更多的荣誉。但是即使被湮没和焚毁,那朵“玫瑰花蕾”依然盛开在世界电影史永远的纪念碑上。

[本文百度已收录 总字数:7160]