2014-02-21 《孔雀》:错失的青春叙事

“反正冬天的孔雀是不开屏的。”那年的冬天似乎距离立春还很远,三个家庭在动物园的孔雀面前站定,离婚又结婚的姐姐生了个很像她的女孩,他们一家人经过,“孔雀孔雀,开屏吧!”是女孩最纯真的希望;脑子有病的胖子哥哥带着已经怀孕的坡脚老婆经过,那块扬起在孔雀面前的红手绢,是他对生活的期许;我和妻子经过,儿子钢炮在我的背上睡着了,我说,反正冬天的孔雀不开屏。姐姐、哥哥和我,三个人依次经过被铁笼子关起来的孔雀,也经过他们各自的青春。而等青春走远,孔雀却张开了它漂亮的羽毛,在无人的时间里开屏,炫耀,转身,以及露出丑陋的屁股,冬天里的美丽,和美丽之后的丑陋,就像这一只孔雀,总是在无人经过的时候,才会变成现实,而错失,终究会变成另一种想象,和青春一起,在看不见的记忆里。只是,当我们以为时间真的错失的时候,冬天或者没有孔雀,只有那突然被击中的可怜人生:“那年冬天,爸爸突然去世了,妈妈变老了,很快就是农历立春了。”

很快将要到来的立春到底会不会是冬天的一次颠覆,或者说孔雀开屏会不会在春天里成为看得见的风景?其实都已经改变了,都已经消失了,时间也早已经苍老了,他们都已经或者即将要成为爸爸妈妈,那和冬天有关的成长都将被取代,只是在这样人生延续中,他们错失了孔雀开屏,也错失了他们唯一的青春,一代人的印记里永远有苦闷,有伤痛,有挣扎,也有妥协,有理想的幻灭,有神经的抽搐,有精神的萎靡,也有生活的平淡,是的,当时间在冬春交际以猝不及防的方式出现的时候,青春,都欠着他们一个转身,就像在他们远去的时候张开羽毛露出真实而丑陋的屁股的孔雀。

|

| 导演: 顾长卫 |

|

他们都不说话,沉默着搅拌、砸成煤球,但是雨却突然下了起来,妈妈跑去那塑料布想盖住做好的煤球,爸爸拿砖块在煤堆边上垒起砖头,而胖子哥哥和我站在屋檐下傻站着,雨越下越大,流失的煤渣越来越多,他们的脸上是无奈和无力,但是姐姐快步走进雨里,她不是去防护去挽救,只是想要跨过去,但是最后重重地摔在煤堆旁边,满身是泥,却也不是沮丧不是痛苦,她又重新爬起来,甚至有些恶作剧地笑着离开了。

雨还在下着,现实的困境没有停止,而被困在雨中的一家人,似乎只有姐姐曾经想享受着如注的雨降落的过程,也只有她,在断裂而错失的青春记忆中,保留着梦想,那是关于自由,关于爱情,关于在雨中奔跑的梦想。在药厂里整天刷瓶子是姐姐的工作,这是单调、机械的生活,而她最大的乐趣是躺在楼顶上看见跳伞的飞机从头上飞过,那些伞兵像蒲公英一样自由飞翔,于是,姐姐心中开启了一个“走出去”的计划,她去了征兵处,做起了当伞兵的梦想。而这个关于飞翔的梦想在她的记忆中,竟然有镀上了一层爱情的光焰,那个帅气的伞兵出现在她的面前,她看到了阳光,看到了自由,看到了真正的青春,而这一切撩拨起一个少女的心扉,只是,这样的触动是隐秘的,甚至是偷偷摸摸的,她和伞兵一起打乒乓,希望他能帮助自己;她向弟弟借钱,买了酒和好东西想要送给他,而这一切最后都归于破灭,他说要“公事公办”,他也和别的女孩打乒乓,姐姐隐藏的梦想已经不再是唯一,那两瓶酒被扔进了河里,一刹那的青春和当兵的梦想一样,都成了幻影。在幻影面前,她并不妥协,一方面她用极端的方式来惩罚现实,扔下酒瓶、躲进房间,以及绝食,而另一方面,她又要在现实里制造梦想,她自己缝制了一定蓝色的降落伞,挂在自行车的后面,当她在街上骑过,降落伞打开,拉风的感觉让她找到了飞翔的感觉,找到了梦想另一种实现方式。但是在现实里,她的梦想永远要被破灭,母亲抓住了降落伞,两个人连人带车摔在地上。一种阻止的力量,对于青春的梦想来说,不是妥协,而是加倍地凝聚力量,甚至不顾现实。降落伞被果子拿去,要拿回的唯一条件是到树林里,姐姐为了这寄托着青春梦想的降落伞,甚至不惜将自己的裤子脱下。面对赤裸着的下身,面对张狂而不惜一切的女人,果子反倒是犹豫和退却,一声猎枪响起,击中的只是永远沉默的大地,没有回响,只有疼痛,那降落伞的梦想最后只是变成了一个自娱自乐的游戏,而带着爱情的青春也彻底被解构成和肉体、欲望有关的现实。

|

|

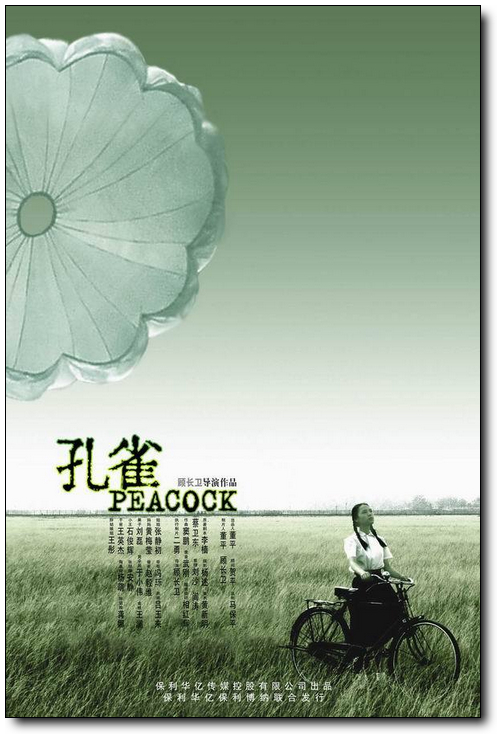

| 《孔雀》电影海报 |

反抗还在,挣扎还在,只是希望已被淋湿,而父母一直用暴力构建了压制的家庭体制,绝食时给她强行喂食,抗争时给她打镇静剂,而当姐姐怀揣着音乐的梦想遇见那个拉手风琴的老人时,她心中的世界被再次打开,只是这一次再不是懵懂的爱情,如父亲般的关怀和知音般的共鸣带给她的也并非是亲情的回归,老人家里人赶来的痛打和最后扔下的一句“摸电门”和“狐狸精”将她的青春彻底解构,被痛打、被辱骂之后,她再次站起来,再次拿起瓶子刷起来,旁边的同事没有一句安慰,像从来没有事情发生一样,这或许就是对姐姐的青春最无情的注解,冷漠、压抑,甚至是无情的旁观,一切的梦想,一切的爱情,都变成了对现实的妥协,一条围巾,一个男人,将她圈进了婚姻,而那本叫着弟弟购买的两毛四一本、粉红皮、五个字的《性知识手册》只不过是她肉体人生的最终归宿。

这肉体里有过小树林被放弃的尊严,有过被叫做狐狸精的羞辱,有过父母用一针扎进去的疼痛,但最后都变成了简单地出嫁仪式,一辆自行车,一身红衣裳,以及一只行李箱,是姐姐爱情熄灭之后婚姻的一切,而对于青春来说,肉体并不仅仅是放弃梦想的最后归宿,在胖子哥哥那里,却是一种永远无法摆脱的疾病。从小患过脑疾,所以身材臃肿的哥哥傻头傻脑,他会一个人躺在面粉厂里呼呼大睡,他会把同事关在冷冰库里而锁上了钥匙,他会在女厕所门前听里面的歌声,可以说,哥哥是一个残疾人,他身上有着与生俱来的伤痛,对于这种伤痛,尽管父母给他的是加倍的关爱,母亲每天要给他做针灸,分糖的时候每人要多拿出几颗给他,但是在姐姐和我看来,正是这种先天的残疾占有了父母本来应该给他们的爱,他们几乎在孤立着哥哥,当哥哥在大雨倾盆的时候送雨伞到我的学校里的时候,我死不承认他就是自己的哥哥,所以当最后哥哥因为在女厕所门口被人说成是流氓,在大雨中被追打的时候,我起初是逃避,而当被同学打了耳光而冲上前去的时候,也不是为了帮助,不是为了证明哥哥的愚笨和清白,而是拿起那柄带刺的雨伞,狠狠地向哥哥的身体扎去,在雨中最后传来的是哥哥撕心裂肺的喊叫。身体的残疾,被亲情所抛弃,这是一种最无奈的青春,而对于哥哥来说,他似乎什么都不记住,即使姐姐和我因为这件事被父亲罚跪的时候,哥哥也像什么也没有发生一样,自顾自喂着自己的大白鹅。那些白鹅是哥哥的一种寄托,也像是哥哥自我命运的注解,它们不说话,它们永远在人的世界之外,所以哥哥会将多了的糖给白鹅吃,而那杯我下了老鼠药想毒死哥哥的水,最终也变成了白鹅死亡的一种象征。妈妈讲白鹅的头按在水杯里,白鹅在略微喝下这水之后,是痛苦,是挣扎,是死亡,活生生展示在一家人面前,那么刺激,那么无情,而那时谁也没有说话,母亲的举动只不过是一种示众,对于一家人来说,哥哥的身体之残成为他被保护的理由。

但是这样的保护对于哥哥来说,并不能消除身体永远的伤痛,不能消除青春永远的缺失,与姐姐的懵懂爱情不同,哥哥对于爱情的向往或许也还是一种身体上的诱惑,那个漂亮的纺织厂职工陶美玲成了哥哥的最爱,母亲为此掏出钱想让陶美玲假装来家里赴约,但最后注定是一场空想,站在厂门口哥哥用一朵大大的向日葵向陶美玲表达爱意,当然最后的嘲讽让哥哥的爱情以一种恶作剧的方式被击碎,母亲介绍的坡脚姑娘看起来也是身体之伤,但是似乎比哥哥更为现实,她嫁给哥哥可以生活在城里,并得到了母亲的一笔钱开始摆夜摊赚钱,而对于这样的命运安排,她的精明衬托着哥哥的木讷,“我小时候得了腿病,要不然就不回家给你。”而对于人生和爱情,她更为现实:“啥人都靠不住,只有我看得起你你看得起我。”所谓忧戚与共,所谓同病相怜,她用这样一种爱情和婚姻给哥哥的青春做了最现实的注解,而这种注解在某种程度上消解着与生俱来的身体之残,而哥哥在雪地里回家的时候,对她说:“买双高跟鞋,打扮打扮。”也是青春在麻木和伤痛之后的一种自我安慰和解脱。

不管是姐姐在懵懂中对于爱情的苦闷和婚姻的妥协,还是哥哥在残疾里对于爱情的破灭和婚姻的解脱,不管是受压抑的自由还是受保护的伤残,不管是不能起飞的降落伞还是示众的白鹅,都构成了青春中身体的二元对立,都是在“我”视野之内的观望——当我作为主体,以一个摇着蒲扇步履匆匆的老人为背景而拉开这场叙述的时候,观看别人的青春就成为电影的视角,但是在观望的同时也必定要自我审视。“人家都说,年轻的我沉默得像个影子。”影子的人生,影子的青春,只是一个背景而已。与哥哥姐姐带有爱情印记的青春不同,我对于身体的阐述完全是意淫,一张白纸上的女性裸图揭开了我隐秘的世界,而在父亲审视的目光中,这一切被放大,甚至构成了我人生中的罪证,在哥哥姐姐面前一向沉默的父亲突然变成了另一个人,他把我的行动说成是流氓,“你这个流氓,一辈子不要回来了。”他对着门外的邻居喊,父亲将我的青春期欲望放大成一种羞辱,广告告之,并将我赶出了家,终结了我的学生生活,这也宣告我正常的青春被无情地中断,所以在以后的现实里,我的青春的隐秘的,那敬老院的生活是高墙之内的秘密,只是因为果子的意外发现才被姐姐知道;而我逃出城市的冒险经历一样是隐秘的,若干年后对于这段隐秘青春的解读是我带回了妻子和儿子钢炮,以及断掉的手指,记忆永远不会公开,它只在我一个人的心里。

不管是姐姐青春里的降落伞,还是哥哥青春里的向日葵,它们都不会变成爱情的信物,它们只是一种欲念,一种可贵地表达自我的欲念,而这种欲念在青春逝去之后,也被现实无情地涂抹了,而唯有在我自己主宰的青春观望中,这种欲念还会偶然、散乱地出现。在舞厅里,我看见了了坐在地上哭着喝酒的女孩,“这让我想起了哥哥的唯一一次爱情。”哥哥的爱情也像这女人一样,是受到了伤害,甚至是鄙视和侮辱。而和姐姐在街上的时候,姐姐看见了那个曾经想当兵时有过懵懂想法的伞兵,只不过那时的帅气、阳光,被世俗和邋遢代替,站在街边吃着包子,旁边是一辆自行车和那个孩子——他也走入了婚姻的生活,而姐姐走上前去对他说的一句话是:“刚才我还跟弟弟说,你还爱着我。”在姐姐的微笑面前,那个男人已经记不起有这么一个女孩,他有些惊奇地问:“你贵姓啊?”没有继续对话,姐姐转身,离开了他,也离开了最后的青春记忆。

离开,是永远不会回来,那七十年代一家五口的记忆总是出现断裂,“很多年过去了”,其实遥远的不是时间,不是记忆,而是青春里的梦想,人生的希望,当这些梦想和希望在那个刚刚被唤醒的七十年代成长起来的时候,一定是充满着无奈,充满着苦闷,充满着伤痛,错失的青春,是因为错失了时代,隐秘的青春,是因为隐秘了历史,而在被架空的人生故事里,永远是那个离立春还很远的冬天,永远是那个孔雀不被开屏的冬天。

[本文百度已收录 总字数:5540]

思前: 如今是个不完整的谜