2014-04-18 回不去的马孔多

玫瑰是真正的玫瑰,其实它已不存在。

——【波兰】马莱克·瓦夫什凯维奇《不成体统的情诗》

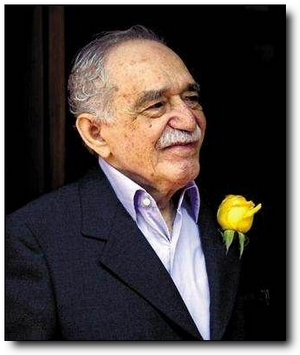

活着的玫瑰,象征的玫瑰,以及等死的玫瑰,它曾经盛开在马尔克斯的书桌上,盛开在马孔多的魔幻里,而在87岁生日这天,它盛开在自己的胸襟上,3月6日的生日,马尔克斯在妻子的陪伴下度过最后一个生日,他走出寓所,朝人们挥手致意,那朵黄色玫瑰似乎见证着和妻子梅塞德丝·巴尔查半个多世纪的牵手,见证着一生几十年的文学创作,也见证着自己被疾病侵害的身体,只是当玫瑰成为玫瑰,它的最后命运一定是走向最后的凋谢,走向“已不存在”的现实。

今天早上,这个现实以讣告的方式宣布最后到来:哥伦比亚作家加夫列尔·加西亚·马尔克斯于北京时间18日凌晨去世,享年87岁。这一时间距离他最后一个生日不到一个半月,生与死的记述,并非如他的小说一样充满魔幻主义,而是一种平静,甚至是一种等待,像是早已跌入了那个“霍乱时期”:“大部分致命的疾病都有一种特殊的味道,却没有一种像衰老这样独特。”是的,谁能阻止衰老?谁能阻止一朵玫瑰的凋零?花冠女神、吃茄子,或者还有在腰部以下的肉体之爱,都难以抵挡时间的侵袭,而马尔克斯早就闻到了身上的这一“特殊的味道”,只不过他在用身体延续活着的象征意义。

|

| 加西亚·马尔克斯:玫瑰的孤独 |

时间是马尔克斯的神话,是一个永远魔幻的存在。在《霍乱时期的爱情》里,它指向八十一岁的胡维纳尔·乌尔比诺医生,指向七十二岁的费尔明娜·达萨,指向七十六岁的弗洛伦蒂诺·阿里萨,不管什么样的味道,也不管和何种等待,最后总是在那个叫做爱情的彼岸看见永恒:“这份迟来的顿悟使他吓了一跳,原来是生命,而非死亡,才是没有止境的。”而在《百年孤独》里,时间是一个置换空间的迷宫,“多年以后,面对行刑队,奥雷里亚诺布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。”“多年以后”以及那个“遥远的下午”,带着一种异质的叙述,隔离了第一人称的主观叙述,是的,泥巴和芦苇盖成的房子,清澈见底的河水,以及洁白光滑如史前巨蛋的卵石,开启了一个他者的马孔多,也开启了属于马尔克斯的叙事学。

只是这样的时间只在马尔克斯的文本里,就像那朵别在胸襟上的黄玫瑰,是一个魔幻的存在。而在自身的现实里,马尔克斯似乎并没有真切地闻到那特殊的味道,1982年当他成为诺贝尔文学奖得主的时候,作为一个坚定的左派分子,作为一个卡斯特罗的支持者和密友,他的世界里出现的不是百年孤独的马孔多,而是一个类似共产主义的乌托邦,那是“一个新的、真正的理想王国,在那里没有人能决定他人的生活或死亡的方式,爱情将变为现实,幸福将成为可能;在那里,那些注定要忍受百年孤独的民族,将最终也是永远得到再次在世界上生存的机会”。在这一份诺贝尔受奖词里,马尔克斯同志看到了爱情,看到了幸福,看到了被解放的“百年孤独”。这或者也是一种政治上的幼稚病,尽管其后还有《霍乱时期的爱情》,但始终是一种“您就像一朵初开的玫瑰”的爱情神话,而为他带来名誉的诺贝尔文学奖其实已经悄悄在他的魔幻世界里画下了一个诡异的句号。尽管有《迷宫中的将军》、《爱情和其他魔鬼》和《绑架轶事》等作品面世,但都无法成为另一个“马孔多”,而2004年推出的《回忆我的忧郁妓女》,以一个九旬老人的衰老回忆组成了马尔克斯最后的独白,是的,阅尽人生的悲苦和欢愉,构筑完最后的马孔多和共产主义乌托邦,对于马尔克斯来说,留下的只有一个镀上了情色想象的标题,以及一个简单地只有活着的身体,那种叫做淋巴癌和老年痴呆症的疾病已经无法使他进入奇幻的马孔多,无法进入霍乱时期,“甚至不能像海明威一样拿起猎枪,看到枪管后面只有自己才能看到的世界,永远停滞在构想中,他无法落笔成为文字,他的身体在等死。”

他的黄玫瑰在等待凋谢,他的身体在等死,是的,身体在疾病面前,在苍老面前,无论如何都无法进入那个“遥远的下午”,《百年孤独》之后,马尔克斯只是在“多年以后”看到自己无法逃避的死亡,而其实,在中国的文学世界里,《百年孤独》之后,却是一个新的开始,一个神话的开始,一个仿学时代的开始。在伤痕、反思文学以及朦胧诗之后,中国的那些活跃的作家第一次从自我的世界里看见了一个令人着迷的马孔多,那个“遥远的下午”一下子触动了他们的神经,从马原的《虚构》、莫言的《红高粱》、韩少功的《雷祸》、洪峰的《和平年代》、刘恒的《虚证》、叶兆言的《枣树的故事》,到苏童的《1934年的逃亡》、余华的《难逃劫数》、格非的《褐色鸟群》中,我们都能读到这个马尔克斯的经典开头,读到“多年以后”的时空置换叙事,“马尔克斯的‘他者叙事’,帮助中国人跟幼稚抒情的状态决裂,蹒跚学步地走向后现代的前沿。”

只是,马尔克斯同志却对于中国化的“百年孤独”心存芥蒂,这不仅是对于文本仿写的鄙视,还在于对于版权的愤怒,1990年,马尔克斯到中国,随处可见盗版《百年孤独》、《霍乱时期的爱情》,他因此撂下狠话:“死后150年都不授权中国出版,尤其是《百年孤独》”。150年太过漫长,像是对于时间不切实际的一个定义。而从1982年的那个“遥远的下午”开始,很多中国人就已经捧起了他的《百年孤独》,进入了他的魔幻世界,而2010年当马尔克斯终于答应把书正式授权给中国的时候,它所具有的只是一种知识产权意义上的胜利,而在所谓“自由译介”的中文世界里,马尔克斯早就完成了对于中国文学和读者的启蒙意义。

150年太长,只争朝夕,而那“百年孤独”也似乎是一个漫长的过程,从第一个布恩迪亚出现到最后一个布恩迪亚消亡,时间已经不是一种轮回,时间也不是无法看见的“遥远的下午”,站在2014年的天空下,当《百年孤独》成为一代人的记忆,当《霍乱时期的爱情》成为爱情的百科全书,我们只是在经典的文本中感受到永远存在的力量,感受到超越百年或者“150年”的魔幻魅力,但是当马尔克斯在等待中终结生命迎来死亡,当身体的形而下属性难以抵挡玫瑰的凋谢命运,还有什么会成为永远的象征?

而这样的解构不仅发生在马尔克斯身上,也在中国文学的现实里发生,那仿写以及膜拜“百年孤独”的一代已经远去,他们从那个神话般的“遥远的下午”开始逃逸,或者返回自身,或者打碎魔幻,甚至遗忘文本,他们“把所有伟大庄严宏伟神圣都拆解成碎片,再把碎片攒成朝生暮死的段子,把整个世界都抹平写上‘装逼’二字。”无论是不可告人的“装逼”,还是无限趋近的认同,当那朵黄玫瑰从胸襟上凋谢的时候,他们集体怀念那无限远去的马孔多,只是马孔多永远在“多年以后”,永远在那个无法接近的“百年孤独”里。

[本文百度已收录 总字数:3254]

思前: 《马路天使》:苦中作乐的底层叹息

顾后: 今后大地上的影子排列成行

文以类聚

随机而读

- 1条留言

叶子2014-04-23 13:59:00回复

叶子2014-04-23 13:59:00回复- 又一次带着不一样的心跳默读这样的句子:

“这份迟来的顿悟使他吓了一跳,原来是生命,而非死亡,才是没有止境的。”

“多年以后,面对行刑队,奥雷里亚诺布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。”