2019-04-18《雅克·德米的世界》:若你迟归,我将入土

在《南特的雅克·德米》里,雅克·德米是活着的,他不仅活在南特的幸福时光里,也活在阿涅斯·瓦尔达的深情目光中,既活在永恒记忆里,也活在和那片海滩一样的现实中,而当1990年10月27日,年仅59岁的德米在巴黎因艾滋病去世,这个比阿涅斯·瓦尔达还小三岁的导演真的变成了一种记忆,一种只活在镜头前的记忆,于是,在记忆世界被打开的时候,回忆变成了追寻他一生故事的唯一方式。

雅克·德米的世界,就是他的电影世界,从9岁时用9.5毫米胶卷拍摄木偶剧,到13岁时拥有第一台摄影机,从18岁时离开南特去往巴黎学习电影,到1958年指导个人的首部短片《瓦德鲁瓦的鞋匠》,从法国本土探索歌舞片电影,到好莱坞融入美国文化,雅克·德米的一生就是和电影结缘的一生,就是不断探索电影艺术可能性的一生,就像在影像资料里,活着的雅克·德米面对镜头所说:“我只爱电影”,就像在他逝世20周年的南特纪念活动上,儿子马修念出雅克曾经写下的那句话:“因为我爱它,我只会做一件事。”

“只爱电影”构筑了雅克世界的某种单一性,而南特的童年岁月无疑是起点,那个港口小镇本身就提供给了雅克一种开放的环境,而家里人对他的艺术熏陶和宽容态度,使他终于拿起了摄像机,建立了“私人电影院”,拥有了第一批观众。瓦尔达在五年前拍摄了《南特的雅克·德米》,用剧情片的方式演绎了这段幸福时光,而对于雅克来说,南特的重要性就在于“南特有着一种深情的特质”,他就是从这种深情的特质中汲取了养料,为以后的电影创作积累了素材和灵感。《瓦德鲁瓦的鞋匠》、《驴皮公主》、《萝拉》,以及和父亲经历有感的《小镇房间》,都打上了童年的印记。

而在巴黎开始学习电影之后,雅克真正走上了电影创作之路,他在助理的时候,一次打碎了墙上的一面镜子,镜子分裂开来,而在镜子中的人也破碎了,这像是一个隐喻,破碎的世界其实预示了更多的可能性,而雅克将镜子里的自己称为“自画像”,这是一种镜像,它区分了现实和影像,也融合了两者,一方面,童年的记忆成为他主动创作的源泉,另一方面他开始体验关于电影的各种可能:他做过临时演员,扮演在战争中死去的士兵——一次一次倒下,动作在重复,却在不同的场景中,而电影也是如此,它是一个变幻的舞台,是一个求新的世界,正是在这样的“自画像”中,雅克开始探索电影艺术的无穷奥妙。

对于歌舞片的突破是雅克电影最重要的努力方向,1961年,执导个人首部电影长片《萝拉》,这是一部没有歌曲的歌舞片,作曲李葛兰说,当时请不起音效,但是无声中却充满了音乐,“我爱死这部电影了。”雅克拍摄歌舞片的动机似乎是为电影寻找不同的表达手段,这是一种尝试,“我不相信歌舞片在法国不行。”正是抱着这种坚决的态度,《萝拉》取得了成功,并成为雅克的标志之一。而雅克最成功的影片是《瑟堡的雨伞》,这部电影除了最后一句话之外都是歌唱,尽管没有一个舞蹈场面,但是却保持了一种完整的运动感,这部电影荣获当时的路易·德吕克奖和戛纳电影节金棕榈奖,这是雅克电影的一个高峰,而回顾这部电影,雅克对于自己拍摄歌舞片的动机却和《萝拉》时不同:“我认为唱歌是一种情感表达方式,是最有趣的沟通方式,是一种语言,我的语言。”他甚至把《瑟堡的雨伞》看成是一个“秘密花园”。

| 导演: 阿涅斯·瓦尔达 |

“我的语言”、“秘密花园”,似乎就是另一种“自画像”,也正是在这个多元的电影世界里,雅克开始了全面的探索,在《驴皮公主》里,国王父亲要娶自己的公主女儿,这是不是一种“乱伦”?《小镇房间》探讨了阶级的对立和叛逆者的自由,《怀孕的男人》以象征的方式解读了男女之间的平等,《吹笛手》的背景是患黑死病的中世纪,那个病态的世界既有童话的神秘又有死亡的恐惧……布景华丽、装饰奇特、细腻精巧,这是雅克电影世界最具革命意义的一个时期。

或者,在好莱坞拍摄电影,是他的一个低谷,美国哥伦比亚公司的艾瑞特打电话给他,邀请他去美国拍摄电影,其实在《瑟堡的雨伞》中,雅克就关注好莱坞,他的歌舞片就汲取了好莱坞元素,并结合浪漫法国的艺术土壤,在洛城拍摄的《柳媚花娇》,来自美国的金·凯利就加盟剧组,所以好莱坞可以视作雅克电影创作的新时期,《萝拉》续集和《天使湾》等电影就拍摄于这个时期,但是这几部电影似乎都没有达到市场的预期,甚至票房惨淡。但是对于雅克来说,这依然是他对于“自画像”的一种积极探索,依然是“我只爱电影”的生动写照。

电影打开了他的人生,他打开了电影的世界,这是一种共谋的关系,而当这一切成为过去,回忆便成为对于时光挽留的某种无奈,它们是资料式的访谈,是片场的记录,是亲人、相关朋友和剧组人员的追忆,出演了《瑟堡的雨伞》|《驴皮公主》、《柳媚花娇》的德纳纳说:“他是我认识的第一个导演。”《萝拉》主演阿努克·艾梅说:“雅克送了我《萝拉》这个礼物,我和萝拉已经难以区分,我们成了好姐妹。”教雅克英文的英语老师说:“雅克是个爱学习的人,他学油画,学语言,学驾驶,而且一学就会。”观众萧诞在看了《瑟堡的雨伞》之后,买了相同款式的雨伞,还每天哼唱里面的歌曲,“这是我看过的真正的电影。”美国制作人则评价他说:“雅克本身就是一个天使。”

|

《雅克·德米的世界》电影海报 |

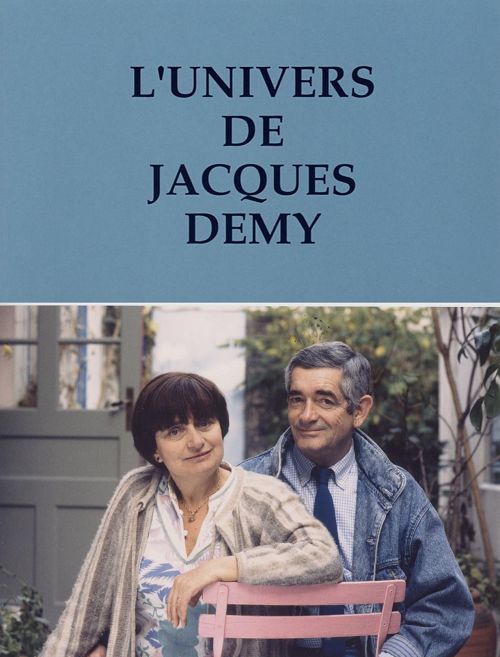

为了制作一部电影,为了在电影中探索不同的艺术表现方式,雅克和那些合作者长期在一起,这是一种情感的积累,当生命逝去,这些回忆就像另一部电影,在记忆之中慢慢拉开了帷幕。而对于雅克情感最炙热的应该就是他的家人,女儿罗莎莉曾经在父亲的电影《破晓》中担任服装设计,她对于雅克的评价是:“爸爸一直要求完美。”而儿子马修认为爸爸的《天使湾》是自己最喜欢的电影,因为这部电影手法独特,“和其他片子都不同。”儿子和女儿之外,最深感情的当然是阿涅斯·瓦尔达,他们1958年相遇,1959年在一起,那时候,他们住在努瓦尔穆捷岛上的小屋,和他们的灰虎斑爱猫谷谷窝在一起,他们在那幢小屋里聊天,却各自写作,在电影创作上从不干涉和过问对方,他们对此都出奇谨慎,他们总是异口同声:“创作完全是私人化的东西,就像一个谜。”

虽然各自创作,各自拍摄,各自建立自己的电影王国,但是对于电影的热爱使他们的爱更具有了童话色彩,而当雅克患病离开之后,瓦尔达深深体会到了一种伤痛,而她也是通过电影来表达对于雅克的爱,她曾先后拍摄了四部以她雅克为主题的影片,一部是在雅克患病之后讲述他童年狂热于电影的《南特的雅克·德米》,一部就是在他逝世之后完整记录德米电影历程的《雅克·德米的世界》,另一部是为纪念《柳媚花娇》而作的《洛城少女二十五岁》,还有就是尚未公映过、邀来米歇尔·皮寇利和凯瑟琳·德纳芙一起拍摄的《创造者——献给雅克·德米》,而在其他电影纪录片里,瓦尔达也总是以回忆和闪现的方式表达这份爱,表达对他的思念。

而在这部电影里,瓦尔达的身份具有双重性,一个身份是电影导演,她站在镜头后面,对准那些好友,记录他们眼中的雅克;而另一方面,她又以雅克妻子的身份走进镜头,回忆与雅克在一起的点点滴滴:他们住在小岛上各自创作电影的生活,瓦尔达怀孕时雅克拍摄《怀孕的男人》,“雅克说,我也要生一部片子。”他们一起去往美国开拓另一片天地,他们回到法国继续电影事业……但是很明显,瓦尔达在这部纯粹追忆的纪录片中,她反而省略了更多自己的镜头,或许那种回忆的确容易将人带入悲伤的境地,所以在不多的出镜里,瓦尔达总是欲言又止,就像那幅自画像,当被打碎了,如何能拼接处一个完整的形象。

生命已逝去,时间已破碎,雅克·德米的世界也变成了一种镜像,所以瓦尔达更多是用那些凝聚雅克浓烈情感的电影来追忆,这是雅克真正活着的世界,影像不老,生命不老。而另一方面,对雅克寄予深情的则是那些观众,“你的电影教我用奇幻而透彻的眼光看待人生,你让我们想冲到街上以全新的眼光看待事物……”那个叫卡密的女观众手中拿着写给雅克的信,饱含深情地读了起来,而当她以这样的方式怀念雅克,其实不再是一个个体的表达,而是一个群体带着集体记忆的集体发声。这是开场,而最为对应,在最后,卡密依然拿起那封信,继续着对雅克的思念:“你的电影极具原创性,巧妙地融合了绘画、音乐、诗歌、童话、社会批判、歌剧、美国歌舞剧、异国旅游和内心探索,你的世界既真实又虚幻,既纯粹又丰富,你的电影令我陶醉……”

是对雅克一生最好的概括,而当卡密读着这封信的时候,她的旁边是另外两个朋友,也一样是雅克的影迷,左边的卡洛琳说:“德米去世那天,我心想,烦,现在我该长大了。”而右边的玛席琳则说:“‘若你迟归,我将入土’,但是我再也不想听这首《克莱尔》的歌曲了……”左边和右边,以及中间,三个人组成了一个群体,而这个群体代表着所有爱着雅克的人,那些句子代表着所有深厚的情感。它们的旁边是墓地,那块墓碑上刻着“雅克·德米”的名字,刻着他生卒时间,这是个体生命终结的标志,它是一种结束,但也是另一种开始,有人会慢慢长大,带着爱,带着电影,带着记忆,看见另一个“自画像”。

[本文百度已收录 总字数:3715]