2015-03-24 《海上传奇》:沉浮的上海记忆

这是1949年的上海,这是1968年的上海,这也是2009年的上海,当历史叠印在这些数字纪年的时候,它只不过是一个城市有关的档案,或者抽象,或者简约,或者只是记忆之中的碎片,但是在这漫长而唯一的时间段落里,厚重的故事已经渗透进这历史中,也渗透到正在经历变化的现实里,谁来讲述城市,谁来还原历史,谁来解读变迁?对于上海来说,半个多世纪风云际会的一切不应该成为一种僵死的物,它通向存活着的记忆,也通向行走着的现在,而当历史被重重地翻阅过一页,记忆的天空中响起的却是“I Wish I knew”独白,那“我希望我知道”的虚拟语气背后是失落、迷惘和寻找。

时间是可以被激活的。杨小佛一个人静静地坐在那里,作为杨杏佛的儿子,现在的他也已经变成了老人,当他打开有关记忆的一页,故事便蜂拥而出,国民党、蒋介石、花园洋房、敞篷车,以及爆炸声,这些词语组成了他关于上海的印记,当枪击声响起的时候,那辆车停了下来,车上的司机从车上跑了出去,但是呼啸的子弹击中了他的身体,杨小佛看见了一个血淋淋的身体,紧接着,父亲杨杏佛重重地压在他的身上,使他不能呼吸十四岁的他最后艰难地爬起来,而父亲已经不行了。父亲之死对于他来说,是鲜血的记忆,是死亡的恐惧,而那枪声还在不断地响起,他说,那时还记得宋子文也跑了,但是没有被打中,而他的秘书却没有幸免,子弹同样穿过了他的身体。如此具体而真实的故事,也出现在王孝和的女儿王佩民的记忆中。王孝和是一名共产党员,在上海解放前夕被国民党以破坏发电机的罪名被捕入狱,并被判处死刑,那时王佩民还在母亲的肚子里,在被执行死刑的那天,母亲挺着大肚子提着篮子去看执行死刑的父亲,由于母亲的特殊性,激起了当时街上群众的愤怒,国民党当局迫于压力,延期了死刑的执行,但是三天之后,王孝和还是被国民党杀害。而这一幕被香港大公报的记者拍摄下来,所以对于王佩民来说,她是从照片认识了这个面带微笑临死不惧的父亲,“我没有真正见过我的父亲,从小也没有得到过父爱。”而当母亲忍着悲痛生下了王佩民,在王佩民的记忆里,这已经是一个解放军战士走过南京路的时代。

|

| 导演: 贾樟柯 |

|

不管是杨小佛、王佩民,还是张原孙,上海的故事都发生在他们的父亲甚至祖辈身上,这是一个和父系有关的上海记忆,他们只是作为有限的见证者和旁观者,成为回忆中微小的一部分。杜美如的记忆也有枪声,也有政治变革带来的不安,作为杜月笙的女儿,她也看见了父亲怕被暗杀的恐惧目光,尽管口口声声在说“我做瘪三也要做头”,但是那混乱的战局也逼迫一家离开上海,寻找另外的安身之所。在上海解放之前,一家人坐上了海燕号去了香港,那时杜月笙甚至拿着10万前要买各国的护照,但是那时物价飞涨,那10万元钱也不能使他走得更远,在香港的流离中,他已经预感到了属于自己的时代已经终结,“我知道自己要死了。”竟一语成谶。而这些记忆对于杜美如来说,都是关于父亲个人历史的一次阅读,她只是一个站在父亲背后的旁观者。而李宗同更是那个混乱时代的旁观者,他家隔壁的戈壁是汤恩伯的家,以前总是看到汤的家门口有一个站岗的兵,但是后来发现,其实汤的家里已经没有了任何人,甚至那个站岗的兵也不知去向,大批的人涌进了汤的家里,将里面的东西洗劫一空。

|

|

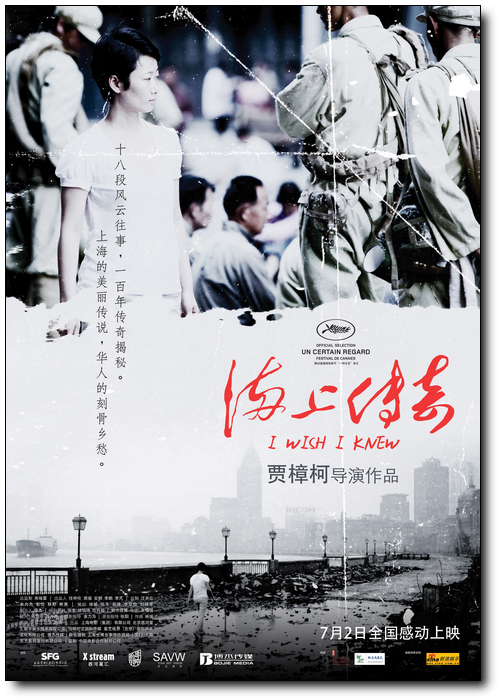

| 《海上传奇》海报 |

这是父系的上海,这是他者的上海,但是当上海的关键词从抗战、解放到新中国成立之后,在黄宝妹的记忆里,这个城市里有着她一生为之自豪的荣耀时刻。1956年的一次大会上他见到了毛主席、陈毅市长,”像做梦一样“,领导和她握手,问她工作情况,还一起看戏,作为当时的全国劳动模范,纺织工人黄宝妹代表中国参加了在维也纳召开的世界青年代表大会,和世界各地的代表亲切交流,而她的故事也被拍成了电影。但是黄宝妹的记忆只是历史的一个侧面,当她现在再次回到她曾经工作过的上棉十七厂,面前是废弃的厂房,是生锈的机器,就像记忆一样,早就改变了模样。这是被改变的现实,而对于在豫园开茶馆的朱黔生来说,历史也是另一个被改变了原貌的侧面,充满着惶恐。当时法国导演安东尼奥尼来中国拍片,他作为接待者陪同安东尼奥尼去上海南京路取景,他对于安东尼奥尼拍摄了那些不好的画面颇有微词,但是这种爱国之心却没有让他获得赞誉,两年后因为电影被定性为“反华反共反人民的毒草”,朱黔生受到牵连,在各个拍摄点开展的批斗使他的记忆充满了苦痛。但是和韦然记忆中跳楼的母亲相比,朱黔生似乎是幸运的,1968年的那一天,当上官云珠从自己的楼上跳下来的时候,对于韦然来说,是最黑暗的一天,虽然不是亲眼所见,但是母亲最后的痛苦已经成为他挥之不去的记忆。

父亲被暗杀、母亲跳楼,在属于父系序列的记忆里,上海其实是抽象的,或者说,上海越来越成为一种历史的背景,在政治的变革之中,很多人其实离开了上海,上演着那一幕幕的“海上传奇”,所以以上海为起点,历史像一条河流,蜿蜒曲折流向不同的地方。在王童的记忆里,解放前夕一家人离开了上海,与其说是离开,不如说是逃离,上海码头人山人海,他们几个孩子用绳子连接在一起以防丢失,最后才艰难地登上了轮船,来到了台湾。而对于潘迪华来说,和妈妈离开上海也意味着离开了爸爸,两个人在香港艰难度日,“跑单帮”开小店,后来凭着自己唱歌和演戏天赋,才在香港立足了脚,而对于母亲,潘迪华内心总有一种无法释怀的东西,“她那个时代很不幸,太苦了。”年龄相差十六岁,她觉得母亲更像自己的姐姐。这是一种漂泊,这是一种无根的生存,满口上海话的潘迪华总是会哽咽,而同样在香港的费明仪,回忆起父亲费穆的时候,也是有着一种凄楚的感觉,那时父亲带着自己的电影《小城之春》来到香港,当时之不过是暂居在叔叔那里,也曾回过上海和北京,但是最终还是没有再生活在上海,在香港郁郁而终。

对于他们来说,上海是人生的起点,也是一种归宿,但是战局的改变使得他们离开上海,和那些记忆中父亲、母亲死于记忆中的回忆者一样,上海对于他们来说其实不光光是一个历史中的片段,一个充满变数的城市,而是一种无法逃避的断裂,漂流、漂泊,在台湾,在香港,他们的目光似乎还在望着那个遥远的故乡,当现实被改变,其实任何的遥望都已经无法走进,它只能慢慢变成一份档案,被各种不同的纪年标注。上海的历史或许可以这样被记录:“1842年8月9日,《南京条约》签订,上海被辟为对外通商口岸。”上海的历史也可以这样被记载:“1843年11月17日,上海正式开埠。从此租界林立 帮会丛生。”上海的历史也可以这样被描述:“19世纪中,因太平天国战事,大量人员从富庶的江南一带涌入上海租界,华洋杂居,上海繁盛。”但是不管是殖民,还是迁移,对于上海来说,永远有一段“他者”的历史,对外通商、开埠,租界林立,帮会丛生,不管是对于这个城市,还是对于涌入这里的人,都在一种无根的状态中。陈丹青无疑是外来移民后代的代表,他的父亲和母亲来到上海之后,在这个城市生下了他,他说,在上海的绝大部分弄堂里都有一个作为移民的居民主体,就像每个地方都有一个会打架的孩子,就像流氓,统治者某一个地域。这种“流氓文化”其实就是一种对于“他者”城市的强制融入,是的,那个赤裸着上身的孩子,站在水泥板上的时候,是如此霸气外露,而在他的背后,是一个若隐若现的“拆”字。

拆是一个城市改变的开始,是一个城市新生的符号,但是这种拆必定伴随着一种破坏,那些城市建设中开挖的街道,施工的现场,是上海新的记忆的开始,可是,那新建道路对面的银行门口,铜狮子下面却是一只小狮子,母子和谐的关系或者就在这隆隆的机器声中被破坏,这或者也是上海作为一个特殊城市,经历了不同历史之后命运的某种的隐喻。或许只有在再次离开上海,以旁观者回望的时候,才能感受到内心深处真正的断裂。但是无根的故事已经沉淀在历史中,慢慢变成了上海的丰富表情和生动细节,杨怀定和韩寒无疑是现实种上海人的典型,一个是上海证券市场发展的见证者和获利者,另一个则是自由生活的实践者,他们组成了上海的“现在时”,在一种成功的满足中看见上海的今天。

“在上海,在这座城市的背景上,书写着复杂的历史词汇:19世纪的‘殖民’、20世纪的‘革命’,1949年的‘解放’,1966年的‘文革’,1978年的‘改革’,1990年的‘浦东开放’。但我关心的是在这些抽象的词汇背后,那些被政治打扰的个人和被时光遗忘的生命细节。”导演贾樟柯这样说,当那些宏大的词汇变成历史书写的一部分的时候,上海其实是被抽离了内容的城市,而贾樟柯的目的是在口述、影像以及现实中还原历史,还原个人和细节,所以,在那些上海历史有关的后代身上,对于这个城市,与其说是回忆,不如说是一中找寻,十八个章节,十八段叙事,组成了上海的叙事文本,而其实这样的文本也是一种虚构,这里曾经是风云际会的城市,这里曾有人来人往的码头,这里曾有十里洋场的辉煌,但是当无数的革命者、资本家、工人、政客、军人、艺术家、黑帮从这里退场,当无数的革命、战争,暗杀、爱情成为过去式,这里或许只剩下被高楼夹击的石库门,只剩下小巷里喝茶、打麻将的老百姓,只剩下苏州河和黄浦江上来往的驳船,也只剩下被推土机轰鸣声笼罩的街道。

这是2009年的上海,举世瞩目的上海世博会即将召开,这是上海迎接四方宾朋,展现国际形象的机会,而对于这个城市来说,在不断城市化、国际化的现实里,其实有很多东西已经无法找寻了。赵涛行走在黄浦江边,行走在夜雨的天桥上,坐在放映老电影的电影院里,或者徘徊在正架进建设的上海世博园里,一个人,不融入群体,就这样漫无目的成为上海的一个过客,而其实,她不仅游走在这个城市的历史之外,也游走在现实之外,孤独而无根,迷茫而困惑,无非也是一个城市“I Wish I knew”的隐喻。

[本文百度已收录 总字数:5348]

顾后: 抬头看见过去时