2015-08-18 《活在死亡线上》:为什么上帝只救我一个

死亡的对面是活着,但是当生命只活在死亡线上,当时间只剩下“The Last Days”,对于1945年这个象征着胜利和幸存的年份来说,却是一种“消失”——消失于罪恶的不仅是那些犹太人的生命,还有关于生命的尊严,关于归于神的信仰,正如那位在奥斯维辛集中营中失去了父母、妹妹的女士说的那样:“我愤怒的是神,而不是人。”尊严丧失,信仰泯灭,活着也许就是另一种痛苦的折磨,无法忘却却又不忍言说,所以那些幸存者在1945年之后的生命滑行中,所有的苦难都无法用旁观的方式去遗忘,所有的悲剧都在不断重复中撕裂内心,幸存在某种意义上就是承担更多的痛苦,而生命也变成了一种象征性的符号。

“奥斯维辛之后,写诗是野蛮的,也是不可能的。”阿多诺的这一句名言就是把活着的人推向到了绝望的深渊,奥斯维辛之后就是1945年之后,就是战争之后,就是死亡之后,但是当活着的人成为另一种意义上的罪人,成为怀疑神祇怀疑信仰的存在,对于他们来说,幸存就是一个无能为力的动词,在处处都是野蛮和罪恶的回忆中丧失生命必然的尊严和美。奥斯维辛不单是一个集中营的名字,更是一个充满着血腥和暴戾的词语,它代表着人性和道德的泯灭,是“人类对付人类的不道德手段”的集中体现。所以1945年的消失最终成为五个犹太幸存者共同的发问:“为什么上帝只救我一个?”

|

| 导演: James Moll |

|

但是他们却也是个体的人,拥有个体的经历、个体的亲人、个体的生命的人,所以在没有名字的他们身上,可以暂时把他们叫做ABCDE:ABC是女士,DE是男人,A来自匈牙利小城波连拿,B则在小镇乌干长大,C生活在萨瓦,D则在施斯索窝出生,而后和E一样在布达佩斯生活。他们都是匈牙利的犹太人,都有着犹太教的信仰,所以当德国纳粹对他们实施抓捕的时候,叫他们脱下裤子查看是否有割礼。信仰那一个上帝,但是在残酷的战争中,神又在哪里?这是他们深陷在悲剧中最想知道的,不是怀疑,而是悲痛,曾经的安静和美好,就在一夜之间全部变成了黑暗。

1938年,当10岁的F偶尔在报纸上看到“希特勒进军奥地利”这个标题的时候,他就感到一个重大的历史时刻已经到来,这个时刻意味着恐怖,意味着屠杀,意味着死亡,“我和我的家人将面临生命的巨大冲击。”预言成真,是纳粹进攻波兰将华沙变成废墟,是德军抓捕犹太人开始的屠杀,是1944年3月19日德国进攻匈牙利开始的厄运:16岁的E被拘捕被关进布达佩斯北部的劳改营,修建铁路大桥;C看见德军进入了小镇,每个人都必须佩带黄星,否则就会被杀死;A听说纳粹摔死了孩子,而自己一家人则被他们野蛮赶出了房子;E说,我不能以犹太人的身份活着,那样会被他们杀死。

|

|

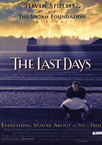

| 《活在死亡线上》海报 |

这或者只是一个开始,大批的犹太人被关在隔离区,而当德国军人对他们说要坐火车去葡萄园的时候,他们甚至以为带去德国,那样工作就可以解决了,但实际上,当他们坐上那些运牛的车厢,当被带上锁再无法下车的时候,他们才意识到厄运正在一步步走进,车厢里只有黑暗,只有恶臭,透过仅有的缝隙他们看见火车从边境驶过——他们不是被带到有工作的德国,而是那个充满恐怖的地方,它叫“奥斯维辛集中营”。

下车、列队,在荷枪实弹的士兵和凶恶的军犬注视下,他们进入了不同的地方,年老的进入毒气室,年轻的则进入淋浴房——A和家人被分开,走向不同的队伍其实是走向不同的命运。而B和母亲也被分开,走在左边的母亲直接进入了毒气室,死亡那么快就降临,而B自己则在淋浴之后,和所有人一样穿上集中营的衣服,对于她来说,也是另一种命运的开始,因为她必须脱下自己喜爱的那一件泳衣,这是父亲三年前给她和妹妹买来的礼物,礼物里有亲情,也有回忆,当脱下自己的衣服,意味着所有美好的东西都不复存在,都变成了泡影。脱下泳衣,穿上囚服,这是一种走向死亡的仪式,进入的营房像地狱,这里只有寒冷和拥挤;她们的手臂上被缝上相关的号码;她们的眼睛里滴进药水——是为了改变眼睛的颜色。

仪式完成,对于他们来说,就是死亡的到来。就像眼睛的实验一样,很多年轻的女人被纳粹当做绝育实验的对象,而实验完成之后她们作为“知情者”就会被毒死;而更多的犹太人在希特勒赶尽杀绝的命令下被毒死,被烧死,他们以集体死亡的方式成为纳粹人种理论的牺牲品,一部人被烧死,他们的脂肪又成为燃料,燃烧更多活着的人,如此循环,奥斯维辛便成为死亡的墓地。而即使在德军成为强弩之末的时候,对于犹太人的屠杀依然没有停止,甚至更多人被处决。

在死亡的恐怖面前,他们或者还保持着活着的奢望,保持着不变的信仰。A随身携带着那一枚戒指就是关于生活的希望,每一次她都会将戒指吞下肚子,然后趁着上厕所的机会将戒指找出来,然后洗干净再次藏起来。C的妹妹在厕所里唱起颂歌,这是周五的安息日,这是对神的仪式,在歌声中,很多人聚集过来,一起唱歌,对于他们来说,这是唯一支撑的力量,在信仰面前他们会忘记痛苦忘记恐怖忘记死亡。就像B的那件泳衣一样,是在这个充满了血腥和暴戾的集中营里唯一的希望。但是在这微弱的希望里,他们永远无法真正逃避恐惧,很多人被关进毒气室,毒气被放进来,原先鲜活的生命顷刻间便变成了尸体,而在那个洞口之外,德国纳粹却在观看着他们的死亡。

被烧死,被毒死,被枪杀,B看见父亲从自己关着的营房里走过,父亲转过头来也看见了她,一行热泪留下,却是最后的见面。A在营房里的同伴因为忍受不了无数虱子的啃咬,在放风的时候冲向了带电的铁丝网,这是一种自杀,但是告别痛苦的死亡却被德军拒绝,他们下令,只要营房里有人要自杀,就会从营房里拉出100个人,将他们一起处决。在这里只有血腥,只有屠杀,他们成批死去。但是最痛苦的并不是死亡,而是看见死亡,当最亲的亲人、最好的朋友,甚至陌生人,被毒死,被烧死,有温度的生命顷刻间变为尸体,这才是一种折磨。而当1945年到来的时候,当盟军击败德军打开集中营大门的时候,对于幸存者来说,活着也变成了一种行尸走肉的状态,他们瘦削,他们苍老,他们疾病缠身,他们精神恍惚——战争不仅是对于肉体的消灭,更是对于精神的摧残。

而同样幸存的ABCDE,在结束集中营生活之后,却也必须带着战争的创伤返回1945年以后的生活,生活对于他们来说,是没有了亲人、没有了家园的存在,所以他们毫无例外地告别故乡,毫无例外地选择成为移民,而当若干年后再次回望这段历史,再次回到集中营和故乡的时候,对于他们来说,也永远无法用旁观者的心态来讲述那恐惧的岁月。A自1944年之后第一次回到小镇,见到了认识自己父母的邻居,在拥抱和哭泣中,仿佛有一种无法摆脱的痛苦击中自己;B去了犹太教堂,似乎在寻找信仰,但是当她回到自己那个家时,却是大门紧锁,对于她来说,这只是一种死去的记忆,物是人非何尝不是一种永远的失去?她去了集中营,希望找到父母和妹妹的相关资料,可是母亲由于一进来就被关进毒气室毒死,没有任何资料,而妹妹的名单上却是一个“O”的符号,当她找到帮助集中营里的人们而最终被宣告无罪的纳粹医生时,他却含糊其辞,没有解释符号的意义,而这种含糊其辞对于B来说是另一种愤怒,对于亲身经历了这一段历史的人来说,死亡或许不需要掩饰。

刻意将死亡拉开距离,对于幸存者来说,其实也在强化一种悲剧的永续性,1945年是一个终点,也应该是一种消失,不管是胜利的纪年还是活着的起点,历史都需要被再次打开,屠杀是罪,掩饰也是罪,无知是罪,冷漠也是罪,没有名字的他们站在现在的状态里,唯有对生命的尊重才会渐渐忘记疼痛,忘记恐惧。A还是保存着那枚戒指,她希望自己的孩子能够珍藏它,直到永远;E成为美国公民之后又成为美国选民,在可爱的孩子身边重新体味乐趣;C开始在博物馆演讲,也创作美术作品表达生命的意义;D终于和家人一起,享受余下的人生。但是这种种活着的生活并非是一种弥补,当历史翻过一页,当生命重新开始,那一出苦难悲剧却依然刻在心里,是人性之恶对于生命尊严的亵渎,是信仰的沦陷对于善意的践踏,是种族的歧视对于群体的奴役,遭受非人的待遇之后,如何恢复已经丧失的这一切?

恢复无非是再次的伤害,所以1945年之后,奥斯维辛之后,再无神祇,再无信仰,再无诗意,当上帝只救了我一个,当活下来的一天成为The Last Days,无法忘却而痛苦孤独地活着,还不如死在过去,死在集中营,死在从来没有回忆的1945年。

[本文百度已收录 总字数:4340]

思前: 我无法触摸延宕的黑夜