2016-02-16 《王子复仇记》:谁的剑上沾着致命的毒

毒,是灌进耳朵的弑君之毒,毒,是放进酒杯的珍珠之毒,毒,是沾在剑上的复仇之毒——但是,当哈姆雷特听见母后喝下了毒酒呼唤着“是酒,是酒,我的好哈姆雷特”的时候,当哈姆雷特看见莱阿替斯被自己的剑击伤而垂危的时候,当哈姆雷特奋力扑向罪恶的皇上而置于死地的时候,复仇其实变成了生命最后的挣扎,变成了再无可能的必须行动,变成了再无时间的疯狂报复,一种秩序的死亡,意味着一种秩序的诞生,但是这冷冷的世界,并没有迎来新的光明,就像哈姆雷特在最后对朋友霍瑞旭所说:“要不是死神来追索我的生命,要是我还有足够的时间,我要告诉你们真相。”

真相在别处?当所有罪恶的制造者、复仇者都倒在致命的毒里的时候,真相其实变成了一件遥远的事情,死亡带着无奈,也带去了计划,只剩下这冷漠的世界,“你还活在冷酷的世界讲我的故事,此外,就沉默吧。”世界依然冷酷,真相依然沉默,在为哈姆雷特举行的葬礼中,在那炮声的哀鸣中,那王位的椅子依然空空,那乱伦的床依然空空,那城堡外的天空依然灰暗,走上台阶,走向平台,士兵只留下一个黑色的剪影,就如这冷酷的丹麦国一样,毫无生气,缺乏秩序,被复仇的悲剧笼罩着看不见明亮的色彩。

这是无聊、乏味和可耻的世界,正像当初哈姆雷特在葬礼变成婚礼的现场所哀叹的那样,“我们的丹麦是在太乌七八糟了。”父王死了,母亲嫁给了自己的叔叔,在死亡的哀悼只过去了几个月的时候,身为叔叔的皇上却牵着母亲的手,在炮声的鸣放中饮酒宴乐。这无疑对于哈姆雷特来说,是一种巨大的伤害。“连畜生都会哀悼得长一些。”而在这样的刺激之下,他眼中的母亲完全变成了乱伦的象征,“脆弱啊,你的名字叫女人。”母亲的脆弱,最终在两个月的时间里成为丈夫兄弟的女人,“就这样轻易地钻进了乱伦的衾被。”但是即使在哈姆雷特眼中,母亲是脆弱的,是乱伦的,但是母亲却依然对他说过:“有生必有死,要将人生跨入永恒的世界。”而叔叔也对他说:“抛掉你这种无益的哀伤,把我当做你的父亲。”

|

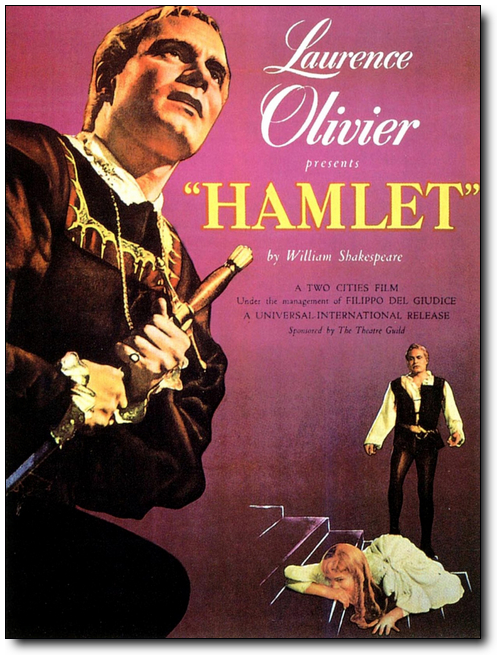

| 导演: 劳伦斯·奥利弗 |

|

这是父亲之死的真相,而这样的死亡悲剧无疑将自己的叔叔变成了弑君的罪人,将母亲变成毒辣的女人,坍塌的不止是一种权势的秩序,还有家庭和爱的秩序,“哦,好毒辣的女人,哦,这万恶的奸贼。”所以父亲的鬼魂给他的任务只有一个:复仇。复仇是为了报遭谋害的私仇,也是反抗一个国家的暴君之政,“这时代脱了节,而我偏偏有责任把它整好。”如何将脱节的时代扭转过来,如何将谋杀的罪人置于应有的下场,对于哈姆雷特来说,困难是巨大的,所以在这个复仇的计划中,他需要的不是盲目亮出剑,不是感性地刺杀仇人,而是需要一种复仇的合理性。

寻找合理性,这正是哈姆雷特的责任,装疯是他寻找合理性的第一步,他拿着书,说着混乱的话,在没有秩序、章法的语言里,掩盖自己的复仇计划,让人感觉到在疯狂里会丧失一切的威胁,他说:“太阳照着养出了蛆虫。”他把莪菲利亚的父亲当成是鱼贩子,甚至,他将自己对于莪菲利亚的爱变成了咒骂,要让她去尼姑庵,“你为什么要养育罪人呢?”在这种咒骂中,只留下莪菲利亚的哭泣和悲伤。只有在疯狂面前,所有人才会放松警惕,所有复仇行为才会变得合理。

|

|

| 《王子复仇记》海报 |

而在那一幕悲剧里加入“十五六行的对话”,是他寻找合理性的第二步,那些最有名的戏子从全国各地请来,不是为了演历史剧或田园剧,不是为了演已经演过无数遍的传统喜剧和悲剧,而是哈姆雷特加入了耳朵被灌进毒汁的情节,当舞台上的人被毒死,底下看演出的皇上紧张、不安和恐惧的时候,正好验证了父亲鬼魂所说的话,也正好为自己的复仇找到了最合理的解释。”演戏不论是过去还是现在,都是一面镜子,都是时代的反映。”所以在皇上的惊恐中,哈姆雷特有一种过瘾的感觉,就好像复仇已经开始了第一步。

而在戏剧的强烈刺激下,皇上一个人躲在暗处开始忏悔,他意识到了自己的罪恶,他需要的是祈祷,“我的双手涂满了亲兄弟的鲜血,难道天上没有雨水可以将它洗白?”而在这样独处的时候,拿着剑的哈姆雷特正好经过,他本来可以轻而易举拿起复仇的剑,插入面前这个弑君者的身体,完成复仇计划,但是他没有这样做,甚至问自己:“难道我就这样报仇了?”不是因为太容易达成目标,而是因为哈姆雷特在怀疑这样复仇的合理性,“这不是报仇,这是报答。”为什么是对弑君者的一种报答,因为他在忏悔,他在清洗他的灵魂,在这个时候他是向善的,不是罪恶的,即使杀死了他,在这样一种忏悔的状态中,复仇已经毫无意义,所以在哈姆雷特看来,只有在他罪重的时候动手,才是真正的复仇,才能使自己成为真正的秩序维护者。

哈姆雷特放弃这最好的机会,看起来是为了为自己的复仇寻找合理性,其实是一种矛盾和斗争,是一种犹豫和懦弱,在他独自面对大海的时候,他似乎想到过死亡,以一种投入大海怀抱的方式忘记这悲痛的世界,但是在”To be or not to be”的犹豫中,在永远没有答案的抉择里,他最后丢掉了那把剑,“去死,去睡,也许会做事,那就麻烦了。”在他看来,死亡是一种沉睡的状态,但是并不能忘掉一切,并不能否定一切,睡去的自己还会醒来,还会做梦,那么世界的混乱还会重新回来,一死了之只不过是合理性的毁灭,只不过是真理的沦陷,所以放弃死去,重新寻找合理性,才能在最后的复仇中担负起自己的责任,“有人因天性不良而丧失理智,或因积习难返而抱憾终身,虽有纯洁的道德,亦无法补救。”而这或者正是哈姆雷特作为一个时代人文主义者的意义,但是这样一个肩负起复仇计划的人文主义者,在寻找合理性中,也无法摆脱时代的局限。

他进入母亲的房间,对着乱伦的母亲大声叱骂,是他寻找复仇合理性的另一步,“这不是爱情,你应该收敛起你的欲望,向着上天忏悔吧。”一个本来纯洁的母亲,是爱的象征,但是却走向乱伦的床,扑向杀死自己丈夫的仇人怀抱,在哈姆雷特看来,母亲的行为是一种堕落,但是并不意味着母爱的完全丧失,他期望母亲能够忏悔,能够回头,能够远离罪恶,因为在没有完全沦丧的母亲身上,哈姆雷特还希望有一种爱,“你别上我叔叔的床,没有贞操就装作有吧。”

在疯狂中建立感性的合理性,在不从背后杀死叔叔的宽恕中寻找理性的合理性,而在母亲的忏悔和痛苦中挽留爱的合理性,但是在这诸多的合理性面前,复仇其实已经慢慢陷入到一种悖论中,甚至变成了一种形式,当在母亲的房间里,一剑刺死躲在帷幕后面莪菲利亚的父亲的时候,复仇的悖论已经开始显现,是的,他刺死的是偷听的小人,所以他没有任何的害怕,没有任何的忏悔,在他看来,这也是对于脱离时代担负的责任。但是莪菲利亚的父亲也是一个父亲,一个给子女无尽的爱的父亲,一种家庭秩序的维护者,但是在哈姆雷特眼中,他只是一个卑鄙的小人,一个命如草芥的仆人,而这正是哈姆雷特内心最悲剧的地方。当他从海盗的斗争中脱身回到丹麦的时候,看到有人正在深挖坟墓,当他得知那个骷髅就是23年前的约里克的时候,他却嘲笑他:“那片嘴唇不知道亲吻过多少次,你还会挖苦人吗?难道没留下来笑笑自己?”是的,约里克就是一个仆人,他生前的讨好、挖苦,无非是一种无力抗争的生活方式,他无法改变自己的身份,而在他死后被哈姆雷特嘲笑,也正反映了哈姆雷特身上有着某种先天鄙视弱者的悲剧性,而这或者正是哈姆雷特心中的所谓秩序。

莪菲利亚的父亲被无辜刺死,其实是哈姆雷特制造的另一种罪恶,他在寻找复仇的合理性,却制造了新的仇恨和死亡,这是对于另一种美好事物的摧毁,善良、可爱、美丽的莪菲利亚深爱着哈姆雷特,深爱着自己的父亲,而哈姆雷特的离开,父亲的死亡,对于她来说,无疑是双重的悲剧,所以在哈姆雷特假疯中,莪菲利亚真的疯了,这是真正爱的逝去,真正秩序的泯灭,真正美好的摧毁,“小溪边斜长着一棵杨柳,它银色的叶子映照在清水里。她带着花环来到这里,有苎麻、金凤花、雏菊、还有长颈兰。她爬上一根横枝,想把花冠套在枝条上,邪恶的树枝断了,把她连人带花一起抛在潺潺的流水里。她的衣服张开了,像条美人鱼,暂时托在水上,可是隔不了多久,等到她的衣服在水里浸透了,她还一面唱着歌,就沉下去了,埋在水里。”美好的花朵带来清香,清澈的河水潺潺流动,但是却也带走了世间最美好的爱——对哈姆雷特的爱情,对父亲的关爱,都在那一刻失去了,“她淹死了。”

仇恨制造了新的悲剧,仇恨带走了美好的爱,仇恨终于让失去了父亲和妹妹的莱阿替斯拿起了复仇的剑,哈姆雷特失去自己的父亲必须复仇,为什么莱阿替斯失去自己的亲人不能复仇?哈姆雷特是一个悖论,而他自己是无法跨越这悖论的,所以在最后比剑决斗中,他希望忏悔自己罪孽的母亲,替他喝下了那一杯浸着珍珠的毒酒,用死亡证明了没有泯灭的爱;莱阿替斯用毒剑击中了哈姆雷特,使他完成了父亲和妹妹死亡的复仇,但是自己也被哈姆雷特的毒剑击中,他却说:“我遭了报应。”而哈姆雷特也似乎在死亡即将降临的那一刻,才真正体会到了复仇的悲剧性,是的,这是皇上罪恶的时候,他奋力将毒剑刺向了他的身体,在挣扎中皇上甚至还要保全那顶皇冠,那一刻对于哈姆雷特来说,是完成了自己最后的复仇计划,但是在仇人死去的时候,自己也正倒在复仇的血泊中,自己也无力从复仇的悲剧中安然走出。他对莱阿替斯说:“天赦免了你得罪,我随后就到。”他对死去的母后说:“苦命的皇后,再见!”再见,其实是看见了自己的悲剧,再见,其实是无法逃脱自己的宿命,再见,是用自己的毒杀死了自己。

是的,在这个冷酷的世界,在这个阴霾的城堡,在这个乌七八糟的国家,在这个无耻堕落的时代,难道所有的悲剧都可以用复仇的办法解决?难道一切的暴君之政、骄者之傲、失恋之痛、法章之慢、贪官之侮、庸民之辱,都能简单地一刃了之?

[本文百度已收录 总字数:5198]