2016-06-01 《放大》:不现场,无真相

不在亲密的现场,他到底爱你还是不爱你;不在游行的现场,你不知道谁会有坚定的立场;不在音乐的现场,你到底是不是狂热的歌迷;以及,不在观影的现场,那部电影里的镜头对准的是你,还是把你隔离在外面的那些故事?它原先是一部被命名的电影,一部保存在收藏夹里的电影,但是,命名和保存都是那个唯一时间出现的现场,而当你再次打开的时候,现场就已经变成了“对不起,视频已被转移”的告示,空空如也,屏幕里泛出点点白花,模糊而单调,死去而转移,只留下一个地址,一个页面,一段被传说而无法进入的空白。

《放大》最终成为另一个唯一时间里不被阅读的空虚现场,没有了对象没有了内容,如何让在屏幕前的我看见曾经发生过的现场?但是现场即使被转移了,还可以继续寻找,继续打开,继续进入,另一个现场,和曾经发生的故事一样,它出现过一次,却又出现过无数次,它被改变,它却一直在那里。现实的隐喻,其实只是作为一种观影的经历而已,在被无数次复制的电影里,现场似乎就一直存在的,它在镜头里,在影像中,在“放大”的过程中,在被无数次重复看见的故事里。只是,在放大之前,谁能安然地进入其中,又能安然地退出来?

不是我,是一个叫托马斯的摄影师,是一个不断在摄影棚里制造非现场感的忙碌者,他是拿着照相机打开镜头按下快门,将眼前的一切定格的人,那也是一种保存,一种命名,以及一个现场。但是在照相机镜头前,所有的东西都是被设计好的,模特应该穿什么样的衣服,应该保持怎样的姿势,头发应该梳往后面还是留在额前,他在镜头后面,是现场的统治者,“把脚迈开!”“不准吃口香糖。”“头要抬起来。”“把眼睛闭上。”他发出命令,模特们按照他的要求做好动作,然后以固定的表情,固定的动作,固定的神态,固定的衣着,使自己成为被定格现场的内容。

|

| 导演: 米开朗基罗·安东尼奥尼 |

|

其实,托马斯对于自己设计的场景并没有特别的兴趣,他只是按照客户的需求拍好照片,在一个“连割阑尾都没有时间”的工作中,托马斯其实远离了真实的现场,他的奔波,他的忙碌,完全是在“伪现场”里。“昨晚你和谁在一起”只是依稀打开了那个欲进入的口子,而他跪在女模特的身上拍照的时候,分明是一个男上位的隐喻,控制和命令是为了消解“昨晚”不在现场带来的疏离感,而强行将她带进自己需要的现场。所以托马斯的拍照,在例行工作之余便有了一个制造现场的目的。那两个总是来找他的女模特,为了能让自己进入他的镜头,在他的工作室里煮咖啡、穿衣服,而最终当托马斯以一种占有的方式制造一个现场的时候,她们乐意成为他游戏的一部分,她们在地板上嬉戏,被脱掉了衣服,被脱下了裤子,转而又开始脱他的衣服,而在欢笑、尖叫好而刺激中,一种工作变成了真实的现场,当摄影背景板被扯破掉下来的时候,就意味着设计好的伪现场被破坏,真是现场被一一展现出来。

|

|

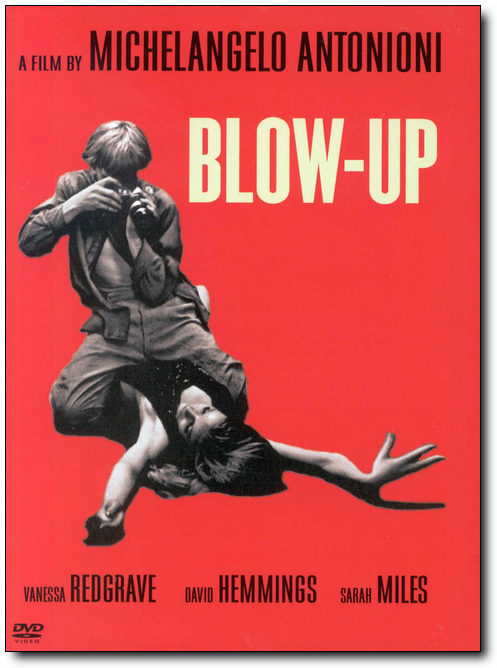

| 《放大》电影海报 |

当真实现场在不被预料的时候出现的时候,可能意味着新的可能,画家朋友比利的那幅画,是具象里的抽象,是设计之外的随机,“我像侦探一样在不断发现线索。”每次创作都在寻找新的现场,所以在不被设计的时候,它们可能最接近艺术。而当那次托马斯经过他的房间,看见他和女友在床上的时候,他以一种抵达现场的方式观看他们的动作,女人抬起头看见了他,但是没有惊讶没有躲避,而是示意他不要中断这个过程,和背对着的比利一样,他们需要的是这样一种具有现场意义的过程,如果被打断,被干扰,最具艺术的情感就会变得破碎,托马斯似乎也懂得这一切,他从过道里出去,让活生生的现场继续演绎他们的故事。

但是,现场却总是在别处,古董店里的那个螺旋桨是另一个时间里的现场,里面的女孩说:“我就想试试不同的东西到不同的地方。”那些古董会被买走,会被运往尼泊尔或者摩洛哥,它们在转移中寻找属于自己的现场,但是这种现场感仅仅只是一种行为式的艺术,螺旋桨被托马斯以8英镑的价格买来,装上敞篷式跑车,却又拿了下来,最后是用送货的方式送到了工作室,而在工作室里,它也是被搁置在一旁,所以那个索要照片的女子简看到这个螺旋桨的时候,随口说了一句:“如果是我,我会把它挂在顶上当吊扇。”街道上游行队伍的现场,对于托马斯来说,也在别处,他们把一个“GO AWAY”的牌子放在他的敞篷车里,看上去他仿佛是被拉进到那个游行的现场里,但是当汽车疾驰的时候,牌子便随风吹落在街头,托马斯也没有停车去捡。吹落就是一种现场的消失,就是把现场永远放在了别处。还有那个音乐会,当台上的吉他手发现音响出了问题,怒不可遏的他砸破了手中的吉他,那个吉他的头掉落下来,他扔向了底下的歌迷,歌迷疯狂抢夺这个吉他头,是托马斯拿到了它,他从众人中脱身而出,冒着被后面的歌迷穷追的危险,才最后化险为夷,但是当出了演唱会,那个被争抢的吉他头似乎没有了任何意义,他随手扔在了路边,有人看见捡了起来,但马上也把它扔掉了。一个吉他头,只有在演唱会的现场才具有意义,而一旦离开了现场,意义就消失了,它变成了一堆废物,再也没有人对它发生兴趣。

现场在别处,这是一种困境,对于托马斯来说,真正的困境就在于找不到了事件发生的现场,公园里那对情侣的拥抱、接吻,以一种偶然的方式被托马斯看见,然后被拍进照相机里,镜头里保存了一个现场,但是当现场变成一种图像,到底是真实现场还是伪现场?托马斯在拍摄照片的时候,只是为了在绿树、草坪和光线的世界里寻找一种艺术,或者只是为了偶遇一种艺术的现场,却不想变成了事件的现场。男人和女人亲热之后,当发现有人拍照的时候,那个女人跑过来,制止托马斯拍照,并且要夺下他的照片,争抢相机,甚至用嘴巴咬他的手,这是一种失态,急切之中似乎隐藏着另一个秘密,而托马斯无形之中进入了这个事件,并且也真正进入了那个现场。

之后女人找到了他的工作室,还是索要那些照片,甚至女人在托马斯面前脱掉衣服,用色情的方式引诱托马斯,这是又一个现场,托马斯和她听音乐,抽烟,聊天,但几乎都没有说起那天在公园里发生的故事,也没有说明急着要拿走照片的原因。最后托马斯将另一和胶卷给了她,女人离去,似乎被卷入的故事能够顺利突围了,但是当托马斯拨打女人留下的电话时,才发现电话号码是假的,而实际上,托马斯给女孩的那个胶卷也是假的,这种骗和被骗的故事其实就把刚才发生的现场解构了,如想象一般发生过,却再也找不到线索,之后托马斯似乎在街上看见过这个女孩,但是当他停车寻找的时候,却又倏忽不见了。

被欺骗的现场,被制造的现场,但是在照片里,现场却以另一种方式出现,当托马斯洗出照片,在女孩的目光中发现了一些一样,顺着目光,他看见了照片里的疑点,在公园的栅栏外,似乎有一张模糊的脸,标注,再放大;拍摄,再放大,随着照片越来越模糊,但是那个疑点却在放大中越来越呈现出一个被忽视的现场,那树丛后面是一个男人的脸,那栅栏里面却是一个躺着的人。托马斯无疑闯入了这个现场,他仿佛举起相机的时候,看见了正在发生的事件,“有人杀了一个人,早上在公园里。”托马斯打电话给伦,希望有人和他一起见证这一个现场。

被放大的现场,到底是不是真实的现场?镜头、胶卷和照片,应该都是真实的,那么这个被放大的现场也应该是真相一种,但是当女孩的电话是假的,街道上又找不到她的影子,在没有人见证的情况下,托马斯所设想的现场却越来越远离真相。他一个人又去了公园,在无人经过的草坪上,在树叶摇曳的大树之下,他果真看见了那里躺着的一具尸体,直挺挺地躺在醒目的地方,像是和女人在一起的那个男人,睁着眼睛,没有了呼吸。现场又一次被看见,对于托马斯来说,应该是被确认了。但是也只有他一个人,而且是在夜晚,他甚至没有带着他的相机,仅仅是看见,当缺乏一切可以证明的东西的时候,这种看见可能又是一种想象。

越接近现场,却越可能远离真相,女孩再也找寻不到,公园的晚上只有他一个人,当他回到工作室里,发现墙上挂着的放大照片没有了,仔细找寻才在角落里发现那张模糊的尸体照片,而比利的女友进来问他找什么时,托马斯说,早上公园里有人被杀了。但是当她再询问时,托马斯却不知道自己是否进入了谋杀的现场,“被杀的是谁?”“某个人。”“怎么杀的?”“不知道,我没看见。”当托马斯再找伦告诉他有人被杀的时候,伦也这样问他:“你在公园里看到了什么?”托马斯的回答是:“什么也没有。”

只是一个摄影师,只是在放大的照片中看见了模糊的东西,只是在夜晚进入了现场,可是当这一切需要证实的时候,却又退回到没有现场的尴尬中,谁杀了他?他是谁?女人又是谁?她为什么要急着拿到照片?无数的疑问只是在托马斯脑中绘制成了一个故事,那个故事无限接近现场,但是,却并非可以看见真相。当托马斯再次出现在公园里的时候,那草坪还在,那大树还在,那栅栏还在,那远处的霓虹灯也还在,可是,树下的那具尸体却不见了。那时托马斯的手中是拿着照相机的,但是他没有拍下照片,现场在面前,是没有尸体的现场,是一片安静的现场,或者在托马斯看来,即使拿起手中的相机拍下来,即使最后洗出来放大,即使在模糊的图像里发现了线索,他也无法真正抵达现场,无法知道事件发生的真相。

照相机,镜头,胶卷,无非是一种记录的工具,而真正的主人是照相机后面的那个人,当照相机的意义被空置起来的时候,托马斯在公园里看见了那些狂欢的青年,他们走进网球场,两个人开始打网球,而他们的手上根本没有网球,但是,在对击、出线、得分的过程中,却又像有网球——它在空中划出弧线,它在拍子的甜点响起清脆的声音,它在击中场边铁丝网的时候发出沉闷的声音,甚至它越过了铁丝网飞向外面的草坪,而托马斯慢慢走过去,俯下身,用手捡起网球,朝他们扔过去。空的手,无的球,却在发生的现场成为一个符号。

谁在街道游行的现场,谁在演唱会争抢的现场,谁在公园亲热和谋杀的现场,谁又在摄影棚被设计好的现场?当现场缺失了证人,当现场需要放大,当现场被虚构,被想象,那么这样的现场永远无法抵达真相。“如果我们更加深入,可能会触及事物的真相,我们肉眼看不到的东西便会出现。我老是不相信我所见的,因为我老想象背后会有些什么。”镜头对准这个世界,而其实对这个世界做出阐述的是镜头后面的人,只有他才能看见,才能进入,才能退出,才能在一个空空的网球里制造一场激烈的比赛,才能在一个放大的照片里掌握“不知道”的事件——“有某个时刻,我们掌握了真实,但真实稍纵即逝。

[本文百度已收录 总字数:5379]

思前: 《理学纲要》:天地人只一道也