2016-07-01 《德州巴黎》:我看见了被隔离的世界

被编号的空间,被命名的房间,那间用厚厚的帘子遮住的“Hotel”是一个接受聊天服务的地方,掀开帘子进入,里面是一块玻璃,玻璃里面是另一个房间,那些漂亮的女人坐在另一个房间里,隔着玻璃,这个房间的人和另一个房间的女人可以相互聊天,这里用电话传送声音,那边接收和传递声音,世界仿佛是一个看见的地方,世界是一个沟通的场所。

可是,对面房间的女人面前却是一块镜子,她无法看见客人的形象,她只能在镜子的世界里看见自己,但是可以说话,可以交流,可以欢笑,甚至可以哭泣,但是不管是说话交流,不管是欢笑哭泣,她看见的世界是单一的,他不知道对面的人长什么样,不知道他是年轻还是苍老,是自己熟悉的人还是陌生的人,甚至不知道他是渴望倾诉的人还是对自己非分之想的人。

一块玻璃或者一面镜子,并非是开放而交流的世界,他看见了她的脸他的身体他的种种动作,却只能通过电话交流倾诉和对话,无法直接触摸;而她听见了他的声音,却无法看见他,只能在反射的镜子里看见自己。都是看见,却都是隔离,像无法拆除的障碍,像必须存在的隔阂,把这个世界重新又拉回到孤独、疏离的状态。他和她,玻璃和镜子,服务和倾诉,对面和自己,声音和想象,当世界以如此隔离的方式呈现出来的时候,他们似乎从来没有逃离过自己的生活,永远的玻璃,永远的镜子,是一面厚实的墙,是一条隔开的路,是一个放在德州和巴黎之间的逗号。

《Paris, Texas》,两个地名就在两个不同的世界里,一个在欧洲,一个在美国,一个是时尚的都市,一个是蛮荒的沙漠,它们被逗号隔开着。但是在逗号分离的世界里,是不是也会被看见,就像那块玻璃,就像那面镜子?其实是一张照片,黑白发黄的照片,一直珍藏在那个名叫柴维斯的男人身上,只要拿出来,就能看见“德州”,就能看见“巴黎”,甚至那个隔开它们的逗号也能看见——在那片荒漠的地方,“德州巴黎”是一串字母,它们分列在一张路牌上,标注着方向,标注着地点,但是仅仅是看见,却无法抵达。

|

| 导演: 维姆·文德斯 |

|

父亲死在一辆车上,而那个虚构的巴黎终于也变成了柴维斯“变态”生活的一部分,他爱着自己的妻子珍,她是美丽的,优雅的,但是年龄的差异对于他们来说,爱情就像是一场冒险,他从喜爱到妒忌,从妒忌到暴力,他辞职和妻子在一起,但是生计问题又让他备受折磨,而在妻子的感情上,他总是担心她背着他和别的男人在一起,于是酗酒,于是大喊大叫,于是以痛苦的方式试探她,起先她照顾他,但是两年之后,她受不了这种怀疑,开始越走越远,而他在酗酒的世界里越来越凶残,他在她的脚踝上绑上牛玲,禁止她离开自己,但是那一场大火之后,他忽然发现,珍和儿子亨特都不见了。

她跟他说过,她想逃跑,曾经梦见自己在高速公路上、在红河边裸奔,他对她说过,后来她不担心他也不妒忌,却只有愤怒。但是当她真的消失了之后,柴维斯才发现什么叫失去,他从此离开自己的家,离开自己的儿子亨特,或者并不是为了寻找妻子,而是在德州的大沙漠里,在渺无人烟的地方,寻找另一个失踪的自己。所谓流浪,大约就是把自己抛弃了,就是把世界异化了,在面前只有走不到尽头的路,只有没完没了的铁轨、沙漠和电线杆,没有目标,不再回头,寻找也是遗忘。而且也不说话,那些曾经的甜言蜜语,曾经的大喊大叫,似乎都已经被抽空了,所以要失去自我,最好的办法是失去言语。

|

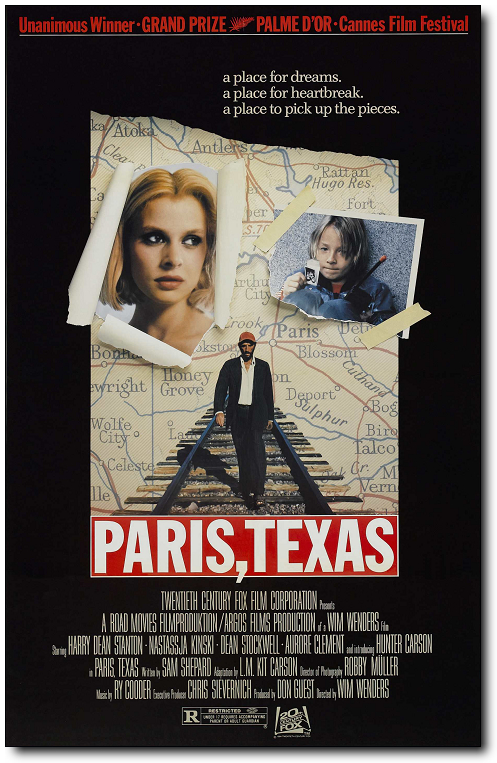

| 《德州巴黎》电影海报 |

但是,四年的流浪,四年的逃亡,四年的遗忘,四年的漂泊,对于柴维斯来说,是抵达了另一个目的,还是失去了更多?蛮荒的沙漠深处,他看见的是凶猛的秃鹫,遇到的是口渴的现实,但是那个标注着“德州巴黎”的招牌又去了哪里?戴着小红帽,留着满脸的胡子,露出迷离的眼光,对于柴维斯来说,沙漠的世界,流浪的生活,以及缺少“德州巴黎”招牌的世界是没有自己的,它容易迷路,它指向孤独,口渴了怎么办?面临死亡怎么办?被当成是疯子又怎么办?

其实,这是一个悖论,就像德州和巴黎,它是一种精神的存在,是柴维斯的父母第一次做爱的地方,而这也意味着柴维斯把它当成是自己生命开始的地方,但是当生命中失去很多东西,他希望在找寻中重新让它们回到身边,但是找寻却是更大的迷失,甚至连自己的生命都受到了威胁。而从蛮荒的德州沙漠寻找到那一个孤立的医院,或者是柴维斯告别孤独和流浪的开始,这是文明的标志,在这里能提供食物和水,在这里有可以医治身体的医生,在这里有可以对话的人,这是四年流浪之后必然的选择,而这个选择也将他从蛮荒状态拉回到现实。

虽然起初是沉默的,虽然起初还要逃离,但是当把方向定义为回来的时候,柴维斯其实需要的是一个自己,一个活在现实里的自己,一个拥有兄弟情、父子情和夫妻感情的男人,一个需要对话和交流的人。身边带着的那张写着兄弟沃特和地址的纸片,是他返回现实的唯一线索,然后是沃特来到德州,然后是接到家里,然后是进入现实。从一开始的沉默,到第一次讲出来的“巴黎”,从和兄弟拥抱,到和陌生的亨特打招呼,尽管是一个简单的“嗨”,但这是一次容纳,是一种允许。

回来,意味着把“德州巴黎”当成永远不要去寻找的现实,它只在心里,只在照片里,只在父母的记忆里,只在过去的憧憬中,而现在,他必须面对兄弟,面对儿子,面对妻子。和兄弟之间的交融是最简单的,沃特和妻子安给他生活上的照顾,让他很容易找到原本失去的一切。而和儿子亨特之间的感情,似乎经历了四年的分离,显得有些生疏,四年时间,对于八岁的亨特来说,其实”有他半生长了”,那一句简单的“嗨”,那有些生疏的目光,都是横亘在他们中间“半生”的距离,以及柴维斯提出要去接放学的儿子回家,亨特却故意躲着他乘坐同学的汽车回来了。但是那曾经记录下来的录像带,录像带里一家人的快乐生活、和弟弟一家的和谐共处,似乎又将他慢慢拉回了没有逝去的记忆里,而亨特和柴维斯一起看里面那个调皮、可爱的孩子,两个人似乎都找寻找属于自己的记忆,这种记忆一旦复苏,就会成为两个人感情最好的维系。

终于孩子接受了这个爸爸,终于和他一起说起了照片上的故事,甚至终于和他一起去休斯敦寻找失踪的妈妈。复活的父亲,复活的记忆,复活的自己,其实就是复活的现实,亨特问柴维斯,你能感觉到爷爷死了吗?“你知道,当他走来走去,跟人说话时,你能觉得他活着,对吧?那么,他不在时你能感觉出来吗?”而柴维斯告诉亨特:“能,有时候。因为我知道他已经死了。”但是亨特却说:“我从没觉得你死了。我总是能感觉到你走来走去的,还说话,在某个地方。我也能同样感觉到妈妈。”对于柴维斯来说,他似乎第一次在亨特的世界里读到了什么是生命的意义,尽管消失,但是在心里他是在“走来走去”的,所以他是不死的,而那四年的寻找和迷离,不是因为所寻找的东西死了,而是自己把自己当成了死去的人。

终于活了,终于开始走来走去,终于决定去找珍。来到陌生的休斯敦,跟踪那辆红色的汽车,然后进入那个用帘子隔起来的房间,最后见到了对面穿粉红色衣服的珍,一切似乎没有任何阻力,一切似乎可以轻易抵达,但是这里是德州还是巴黎,或者就是“德州巴黎”,但是即使当柴维斯告诉了珍这几年的心路历程,尽管珍哭泣着说“每天都在跟你讲话,这里的每一个男人的声音都像你”,但是找到并不是拥有,他们隔着那块玻璃,那面镜子,就像生活,其实早就在人与人之间竖起了隔离带,父亲和母亲,父亲和自己,自己和儿子,以及妻子和自己,那个“德州巴黎”之间的逗号一直存在,而且永远存在。

是的,玻璃或者镜子世界,总是出现在生活里,当柴维斯被沃特接回来的时候,他看着镜子里陌生的自己,或者开始刮去好久没刮的胡子,但是镜子里的自己是一个反射,他不是真实的,就像珍面对客人看见的自己,那只是迫于生活的色相买弄,那个自己何尝就是真实的自己。而玻璃呢,和亨特从学校回来的路上,他们在路的左边和右边,平行着行走,相互看着对方,有时候甚至被路边的卡车遮住了视线。所以生活里总会有镜子,总会有玻璃,总会有隔离,而一切的隔离在“德州·巴黎”这个和出生有关的逗号里,变成了自己生命的一部分。

“我无法愈合曾经的创伤,我的生活中间有过一段空白,我害怕再次离开,也害怕发现的东西,更害怕不去面对这个恐惧。”这是柴维斯在找到了珍之后,给留在宾馆1520房间里的亨特留下的最后的话,有过创伤,有过伤口,就像有过镜子和玻璃的隔阂,或者想要拆除这面玻璃和镜子,或者要从这个房间里抽离出来,但是不管如何,对于曾经迷失的自己,曾经暴力的自己,曾经流浪的自己,恐惧并无法消除。所以柴维斯不想在看见珍的时候走向她,不想让自己成为她可以触摸的真实的人,他离开,把亨特交给妻子,自己一个人在茫茫的夜色中离开城市,离开生活,离开现实,也离开被隔离的世界。

一个被逗号标注的生命,注定在被逗号隔开的德州和巴黎寻找另一个自己,他和出生有关,和生命有关,和爱情有关,和亲情有关,它在发黄的照片里,在虚构的故事里,在逝去的想象里,寻找是为了抵达,抵达是另一种消失,所有那些走来走去的生命,是一种活着的状态,而活着的世界里,他们都在被逗号隔开的世界里陷入循环和轮回,它的起点是流浪,终点也一定是流浪。

[本文百度已收录 总字数:4862]

思前: 一“波”三折的“非”常预测

顾后: “威”猛红龙击溃魔幻现实主义