2015-07-01 《志同志》:他他她她的故事

2009年的纪录片在2015年的“现在时”被观影,除了某种巧合之外,似乎更多变成了一种应景,就在不到一个星期之前的6月26日,美国联邦最高法院以5:4的投票结果裁定,宣布同性婚姻合法,至此,美国50个州的同性情侣都将有步入合法婚姻的权利,美国也由此成为全球第21个在全境承认同性婚姻的国家。一时之间,支持者高声欢呼,彩虹旗四处飘扬,连白宫、谷歌的大楼前也亮起了彩虹灯光,美国总统奥巴马在社交网站发帖说,这是向平等迈进的一大步。

这是弱者的胜利,而对于中国现实来说,这一“美国的胜利”也使彩虹色成为中国同志文化最耀眼的颜色,从腐女文化的大行其道,到娱乐圈里屡试不爽的“基情”卖点,再到蔡康永节目中的真情流露,关于同性恋行为、同性恋权力以及同性恋婚姻又成为关注的焦点,也成为合法化的一次机会。被称为“中国第一位研究性的女社会学家”李银河就同性恋婚姻的合法化再次发声,这也是她继2003年提出同性恋合法化提案之后,再次呼吁中国重视同性恋的权力,并期望以法律的形式赋予他们。但其实,每次出现这样的声音,都会在社交媒体中形成一种互相对立的争议,就在昨天上午,演员袁立在微博上表示“同性恋是一种罪,但对于同性恋者,他们本质上是和我们一样的,都是完全堕落了的罪人”。作为基督教的信徒,她在微博中引用了耶稣的一段话:“去吧,我也不定你的罪,但不要再犯了。”她认为,同性恋者的本质和非同性恋者是一样的,都是完全堕落了的罪人,后者不一定不比前者善良、优秀,所以在后者反对同性恋行为的时候,也要接纳他们。

|

| 导演: 崔子恩 |

|

而其实,中国的同性恋发展都是在全球视野的背影下展开的,在《志同志》里,访问的那些知名人士,开展的那些活动,创建的那些组织,构成了中国近30年来同性恋观念及生活变迁的历史,但这并不是一种自发、封闭式的变化,而是在国际同性恋文化的蓬勃发展背景下开展的跟进式变革,比如同性恋、同志、酷儿这些有关的身份名词的引入,比如,一些学术刊物的出版学术组织的创建,比如相关活动的开展相关领域的拓展,深深地刻上了世界符号,但是在国际背景下的权力争取之外,对于中国的同性恋相关群体来说,更是对于中国传统的大胆突围。

首先是伦理学意义上的。和西方的宗教情结不同,中国没有这样的上帝观念,却有着浓厚的阴阳哲学,无论是儒教还是道教,一直强调阴阳结合、阴阳互补,虽然中国古代有同性现象,比如汉代的男宠、“契哥契妹”、余桃断袖、好男风这样的俗语和典故,折射出非常特殊的一种存在,但是这些都是对于相关行为学的描述,而不是对于身份的确认。而在阴阳理论和实践中,有非常重要的观点是阴阳转化,也就是说,在一种阳阳组合中,只要阳转化成阴,也就回归到了本位,所以古代“鸡奸”的人写成一个字,上面是田,下面是女,也就是这样的人从女变成男,他还是一个男性,在这种阴阳转变中依然保持着某种平衡。所以延伸到伦理上,则所有的婚姻都是男和女的结合。

|

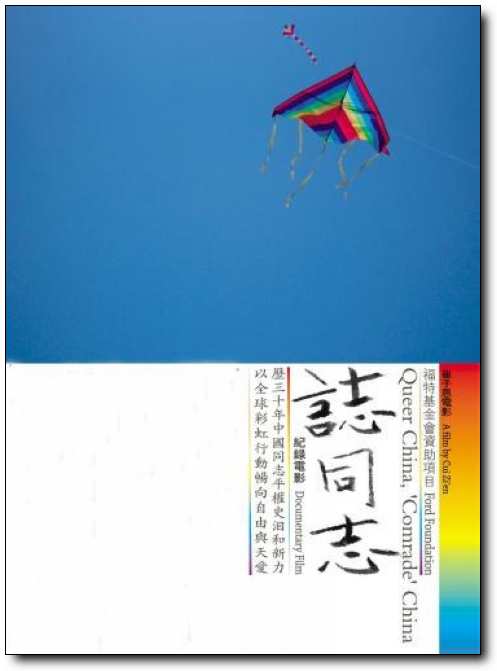

| 《志同志》海报 |

所以在中国,同性恋问题遇到的最大困境是伦理学的,也就是它的合理性问题,所以相对于西方关于身体权力的争取,在中国一定会遇到更大的阻碍。从身体意义上说,一个人有着最基本的支配权,因为身体是属于我的,所以我就有权力来使用我自己的身体,这样一个基本人权问题当然会遭遇到更多的责难。在同性恋群体街头赠与鲜花的活动中,问及一个大爷,如何看待同性恋结婚,大爷似乎很宽容地说,这是他们自己的事,只要他们愿意就行;但是,当问及如果你的儿女是同性恋,你会同意他们结婚吗?老人毫不犹豫地回答:那不可能。这是彻底的否定,从旁观者来说,似乎他们的身体,他们的行为都和自己无关,但是一旦是自己的亲人,就必然成为一个伦理学的问题,他们结婚当然不是只是为了他们自己,而变成了一个公共问题:亲戚朋友会怎么看?结婚不能生孩子怎么办?

要使这样的现实避免尴尬,就必须使得同性问题合理化,这是最基本的诉求。合理化首先的出发点是生理和心理的必然性,从科学的研究来看,同性恋的性取向是天生的,在湖南卫视的《有话好说》中就讲到,同性恋无法通过后天的药物疗法、婚姻疗法得到扭转,而在现实里,除了自己公开承认是同性恋者之外,更多的人选择一种隐形婚姻,这在某种程度上是为了迎合社会价值体系的需要,所以合理性的意义就是承认这样一种必然性,年纪最大的受访人秦士德说:“对于性这个问题应该越坦然越好,越平常越好,拿一个人造性具和拿一个人的手指头和拽一个人的耳朵应该没有区别。可是,和你握手、和你拉拉扯扯不要紧,和你拉拉阴茎就不行。”这就必然触碰到伦理的标准,甚至是法律的底线,而在合理性意义上的争取权利,很多人付出一些代价,当有人宣布出柜的时候,遭受的是无休止的攻击,演员孙海英就在电视节目里,骂同性恋者是对人类属性的背叛,是一种犯罪。这是妖魔化同性恋,李银河斥之为“无知”。尽管如此,在合理化道路上,还是有很多人用实际行动捍卫自己的权力。1995年金星变性似乎是一个重要的标志,这种跨性别体验重要的并不是本身的身体体验,在某种程度上也暗含着对于伦理的妥协,曾经金星承认自己是同性恋,但是一旦手术之后,他就成了她,就可以很公开地把自己当成是一个女人,变性,实际上也是中国阴阳转化的一种实践,所以拍摄了《金星消解》的导演张元说,这样一来,金星就很容易地避开了同性恋这一话题。而这种避开,对于大多数同性恋来说,却有着身体的痛苦和未知的代价,所以更紧迫的问题是,得到社会的承认,并且走上合法化的道路,用法律来保障自己的权益。

而这似乎更难。1997年中国刑法中取消了“流氓罪”,似乎是对于同性恋“无罪化”的一次进步。在很长的时间里,同性恋都被当成是一种危害社会的罪,是一种变态,同性恋非法实际上是对于身体的一种伤害,也是权力对于身体造成的后遗症,有同性恋者甚至只能以自杀的方式“赎罪”。而取消流氓罪,也就宣布同性恋无罪化的开始,但是在取消的同时,也没有赞同,类似于“私下里同意的同性恋行为”也没有相应的说法。而其实在某种程度上,政府的权力体系还在无形之中控制着这样的行为,在北京大学举办的同性恋电影节活动中,无论是第一界还是之后的第二届、第三届,都在遇到了暗处的阻挠,甚至组织者被警察和校方赶出了北大。而拍摄了《东宫西宫》的导演张元也遭遇了电影的禁映,甚至“取消”了导演资格。包括湖南卫视那一期关于同性恋话题讨论的《有话好说》节目,最后也被禁了。

伦理性困难,加上合法性困境,使得中国的同志历史充满了某种斗争性,但是在30多年的发展史中,同性恋群体也在积极争取属于自己的权力,“从深黑到浅灰”是法制化的探索,“从绿地到草根”是社区组织的实践,“从知到智”是知识体系的构建,“从纸到光”是媒体的关注,“从课内到课外”是学术研究的深入,“从众身到自身”是个体的转变,“从易装到易性”是变性的实践,“从影子到果实”是研究成果的展示,“从慢进到快进”则是相关的运动蓬勃开展,这是一段曲折的历史,也是有所为的历程,即受到有形无形的社会压力,又爆发出解放观念的动力,从1993年北京海马歌舞厅开办“男人的世界”沙龙活动,到1995年中国人民大学开设同性恋相关课程,从1997年北京同志热线的开设,到1998年中国第一届女同志大会的举办,从1997年两岸三地同性恋小说集《他他她她的故事》出版,到1999年“枫吧”高级拉拉私人会馆的设立,从2000年湖南卫视《有话好说》的同性恋访谈,到2001年北京同性恋文化节的举办,中国书写着属于自己的同性恋历史,从对西方文字的翻译,到学术草根化的学术出版,从“无性时代”到“开放的性”的性学研究,从“无名”到“隐身”到“现身”的性别政治,从统一供给式到“粉红经济”的同志经济,从“病态说”到“非病化”的精神卫生,从地下到公开出版到播客传播的文化与传媒,这些重要的变革和事件推动着中国同志文化的多元化,也标志着这一群体在争取自身权益上取得了进步。

但是似乎在这样的进步面前,也遇到了某种尴尬,自身公开同性恋身份,社会接受和承认同性恋,并不意味着能争取更大的自由,获得更大的权益,学者郭小飞就认为,进步有时候来自于压制,但是另一方面获得了进步却会带来新的压制:“当你在追求权利的时候,有时候可能你迎接了国家对你的压制。同性婚姻权利的提出,本身对同性恋来讲,很多人都说是进步,但是,大家也不要忽略了后现代对此的批判也是很重要的。就是当你让同性婚姻正当化的时候,你迎接了国家对同性伴侣之间的控制。”实际上,同性恋并不和异性恋完全一样,不仅在最基本的性爱意义上,而且在两个人面对社会、家庭等伦理意义上,都会产生新的问题,如果不构建一种适合同性恋婚姻的新规则,即使合法化了,也仅仅是一个躯壳。

“幸福的未来不是梦”、“勇敢去爱”、“创造奇迹”……这些签名和题辞写在手绘彩虹上,这是他们的心声,这是他们的希望,这是他们的勇气,而在这个充满曲折、误解和歧视的时代,在一个身体、权力和法律处在尴尬的现实里,这或许只是一次启蒙,一个开始。

[本文百度已收录 总字数:4966]

顾后: 水·曰·闰·下