2024-07-01《狂凶记》:含混的“现象与本质”

“麦格芬”是什么?是不断制造“领带谋杀案”的凶手是谁,当布伦达婚姻介绍所的布伦达被波布强奸并用领带勒死,悬疑就已经消失,变成了希区柯克呈现给观众的一个真相,包括之后的巴丝之死也没有任何悬念;是在剧情的推进中让观众得到凶手如何被发现的谜底?当被冤枉的迪克在法庭里大喊:“我没有杀人,这是波布干的!”它的歇斯底里,它的不断重复,终于让警探金开始怀疑,关于波布的下场其实也没有了悬念。既然希区柯克无比清晰地交代了凶手,指出了凶手被发现的必然,那么其中的“麦格芬”到底是什么?

这个“麦格芬”就是在含混的“现象与本质”中,如何正确区分出什么是现象,什么又是本质,现象就是脾气暴躁的迪克变成了嫌疑人,现象就是真正的凶手波比却没有被人怀疑,现象和现象的交错,使得他们的真实而本质的身份被错置了:迪克成为杀人凶手,波比只是旁观者,甚至还要帮助迪克。也正是这种含混的“现象与本质”让电影变成了另一种悬疑:用什么方法才能区分现象和本质,在什么节点才能界定现象与本质?而持续的含混的状态,就是希区柯克不断强化“麦格芬”的过程,至少在观众之外,在剧情之内,它变成了一种悬念,变成了一种恐惧。

现象如何看起来像本质,本质如何假扮成了现象?当伦敦发生“领带谋杀案”,一切的现象都堆积起来指向了本质上是无辜者的迪克。泰晤士河边的一场演讲,政府官员作为演讲者给民众许诺,要拒绝污染,要清理河道,演讲还没有结束,人们的河里发现了漂浮着的女尸,赤身裸体的尸体脖子上勒着一根花色领带。死亡发生,它是以一种现象呈现出来的,女人,裸体,领带,这些都不指向本质,在这里倒出现了一个悬疑:谁杀死了女人?但是这个悬疑也完全在现象的意义上被解读的:当人们开始议论“领带谋杀案”,下一个镜头便是一条领带,而且和死者脖子上的花色一样,迪克在酒吧里正系着领带,然后因为喝了酒吧里的酒,就被老板福赛解雇了,女友巴丝为他声辩,但是失业无法改变;之后迪克上了街,买了报纸,报纸上的消息就是关于领带谋杀案的;来到酒吧,人们正在议论领带系列谋杀案,他们分析凶手可能是一个精神病患者,也可能是性变态者,迪克虽然没有认真听,但是他坐在那里,在人们的议论中其实变成了“被议论”的一部分。

| 导演: 阿尔弗雷德·希区柯克 |

之后的现象更是将他一步步推向了凶手的位置:他去见了结婚10年、离婚2年的前妻布伦达,在布伦达的办公室里脾气暴躁的他声音很大,被外面的秘书巴林听见,迪克甚至还不礼貌地让布伦达支开巴林;两个人去餐馆用餐,布伦达从包里拿出纸币给了已经身无分文的迪克;之后布伦达被波比强奸,又被领带勒死,但是迪克又进入到了现象之中,当他来找布伦达,发现门锁着,于是离开,而他离开的时候正好被用了午餐返回的巴林看见,巴林上楼发现布伦达被杀害,在警方对她询问时她说看到了迪克正从里面出来;迪克那一晚住在军人救济院里,后来他去找巴丝开房,便脱下了衣裤想要旅馆的服务人员去消毒,服务人员从报纸上的新闻发现警方要找的人正是开房的迪克,于是报了警,而报纸上之所以将他列入嫌犯,就是因为巴林提供了重要情报,一个脾气不好,还在房间里和布伦达争吵的人,当然有重大嫌疑;迪克和巴丝还是在警方赶到之前逃离了,而警方从迪克支付给旅馆的纸币上发现了和布伦达包里的钱一样的底粉,这更加大了警方的怀疑;后来波比将目标锁定在巴丝身上,他“邀请”巴丝去自己的房间,然后杀了他,巴丝之死又被怀疑和迪克有关,而且波比之后也邀请迪克住在自己家里,他偷偷把巴丝的衣服塞进了迪克的包里,然后报了警,当警察赶来在迪克的包里发现了证据。

因为迪克脾气暴躁,因为迪克曾经从婚姻介绍所出来,因为迪克要将衣物清洗,因为迪克的纸币就是布伦达的,因为巴丝是他的女友,更因为在包里发现了死者的衣物……所有这一切都变成了证据,所有的证据都让他成为了凶手,但是希区柯克非常明确地告诉观众,这些都是现象,但是在电影内部,警察把一个个发生的线索都聚合成了证据,所以即使是现象也变成了本质:迪克就是杀人凶手。而真正的凶手在电影内部是一个安分的水果生意人,是迪克的好友,他杀死了布伦达,杀死了巴丝,和杀死任何一个女人一样,没有所谓直接的动机,也没有留下可以顺藤摸瓜的证据,所以他完全变成了和案件没有关系的路人,而这也是一种现象的存在。

为什么现象和本质会如此含混?希区柯克在这里似乎指出了一种社会通病,所有的怀疑看上去都是一种合理的推论,但恰恰都是错误的,人们完全顺着错误的线索编织起了所谓的动机,按照所谓的动机又将一切的现象纳入其中,这反而变成了一种非理性,这就是电影片名“Frenzy”的深意。希区柯克在电影中以“节外生枝”的方式安排了一个和案件无关的人,那就是金的妻子,她每天要做的事就是为丈夫做各种美食,而金在她面前装作是美味,却难以下咽。这个人物是案件之外的存在,是完全的旁观者,但是她似乎比所有涉及其中的人更理智,当金说起领带谋杀案,说起对迪克的怀疑,他的妻子却问他:一个和前妻结婚10年的人,怎么还会在离婚2年后去强奸妻子?这当然是不符合逻辑的,但是金一句“凶手是精神病患者”,似乎把合理的逻辑分析又变成了不合理的错误推论,也将所有的现象合理为本质。

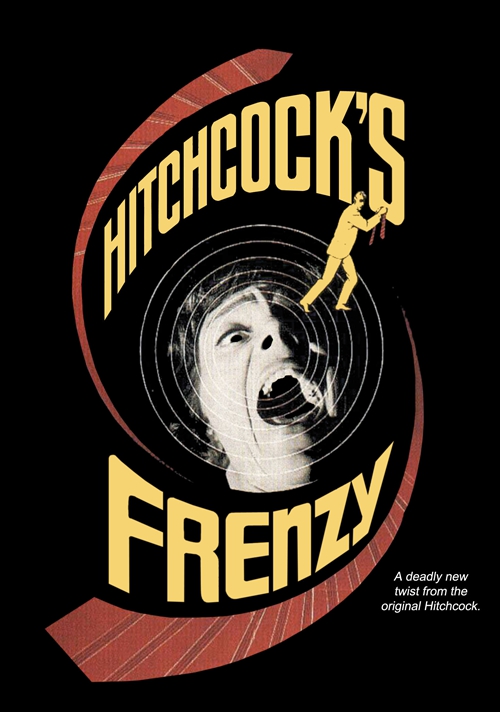

《狂凶记》电影海报

对于这样的含混状态,希区柯克更是用镜头语言表达了态度:河边发现被领带勒死的女尸,人们谈论变态杀人恶魔,作为凶器的领带和迪克系上的领带完成了一次蒙太奇;当布伦达被杀死,当巴林看见迪克离开,镜头静止在婚姻介绍所的外部,空镜头一方面营造了特殊的效果,因为在寂静之后传来的是巴林突然爆发的尖叫,而这样的尖叫在寂静之后更显张力,但是另一方面似乎也在提醒:冷静地观察才是真正抵达本质的办法;波比带着巴丝去自己的房间,两个人上楼,波比开门,一句“你是我想要的类型”之后是关门,镜头在关门之后慢慢从楼梯上退下,然后是公寓的门口,然后是街道,镜头的一步步后退,就具有了一种主观意义,它仿佛变成了观察者的退出,这种退出的意义就在于:不要执迷于现象,退出去保持距离观察,或许才能发现本质;在法庭审判的时候,门被关上,镜头通过法院工作人员的视角看到了门后面的迪克,但是一切都是安静的,但是当打开,传来的是迪克愤怒的声音,镜头的无声和有声被隔开了,而这也是将现象和本质隔开的一种暗示。

现象看起来变成了本质,本质被现象所掩盖,这就是希区柯克用故事表达的含混,但是当案件的真相和表象同置的时候,的确削弱了内在的紧张关系,而且在逻辑上最后本质出场似乎太过弱智:波比的犯罪动机是精神分裂下的变态?还是为了陷害迪克?如果是前者,他根本不应该去找和迪克相关的女性,而是以随机的方式犯罪,那么所有的本质最后都可能还是一种现象;如果是后者,他杀死了迪克前妻布伦达和女友巴丝,的确可以栽赃给迪克自己则逃之夭夭,但是最后他怎么会拙劣地将巴丝的衣物放在迪克的袋子中?迪克是无辜的人,当警方通过这个最有力的证据将他抓获,无疑他就知道谁是凶手了,而电影也正是通过这个关键情节最终让金产生了怀疑,然后收集了证据,让真相最后大白。

可以说,波比的弱智行为只是希区柯克的一种人为安排,因为这个现象和本质的含混游戏不可能一直维持下去,于是在最后,迪克来到了波比的住处,发现了床上刚被勒死的另一个女人,波比则搬来了大箱子准备藏尸,这是最新的案发现场,现象和本质同框,而且金也赶来,他的在场具有的重要意义就在于:作为警探,他见证了案件的发生,更是彻底地区分了什么是令人迷惑而终得昭雪的现象,什么是残忍无比又去戴着面具的本质:解开了谜团也终于结束了含混状态。

[本文百度已收录 总字数:3225]

思前:【欧也·2024】屠

顾后:【欧也·2024】时