2016-07-14 《樱桃的滋味》:黑暗之后是第二天

几十秒的黑屏,是无法逃避的黑暗,当它以影像播放的方式把现实拉入到沉沉黑夜的时候,是让所有在白天发生的故事归于沉寂,还是要在无人干扰的世界里重新唤醒生命?黑暗之前是天上的浓云和浓云飘散之后的满月,是远处隐约的狗叫,是突然而至的闪电和轰隆的雷声,甚至是在远处开上山坡的另一辆亮着前灯的汽车——这个黑夜里是不是还有另一个自杀者?还有另一个像巴蒂一样寻求解脱的人?而当一切的声音渐渐隐没,当黑屏带来的黑夜成为主宰,并不是另一个影像中人物的命运,而是另一个在摄像机后面的人的生死。

天亮了,传来士兵跑步训练的声音,接着是赶走黑夜之后那充满绿色的山坡,接着是抽着烟在指挥摄像机拍摄的巴蒂,一切明亮起来,一切喧闹起来,一切也充满了笑意,“好,电影拍摄结束!”导演巴蒂对着大家说,这是黑屏之后重新打开的镜头,这是黑夜之后的第二天,这是把故事翻过了一页之后新的影像,士兵们坐在晨光中休息,坐在樱桃树下谈笑,而远处的那个小兵似乎也从黑夜之前从山上逃跑到军营的故事中走了出来,在摄像机关闭之后开始了另一种生活。

黑夜隔开了前一天和第二天,摄像机隔开了故事和电影,而黑屏隔开了生和死,而当这一切全部构成了95分钟的电影,也只是一个关于1997年的影像,但是在沉寂的黑屏到来的时候,时间仿佛以一种断裂的方式来到了现在,来到了2016年,以及7月5日被打开的消息:2016年7月5日,阿巴斯·基阿鲁斯达米因癌症在巴黎去世,享年76岁。作为伊朗新浪潮电影的代表,阿巴斯是伊朗电影的开拓者和大师级人物,戈达尔甚至给出的评价是:“电影始于格里菲斯,止于基亚罗斯塔米!”但是当生命在这个夏天戛然而止的时候,仿佛就像那个沉寂之后突然打开的现实,是一种影像世界终结的隐喻,巴蒂从想要自杀的坑里出来,站在摄像机后面,成为第二天活着的导演,而阿巴斯,却在第二天到来的时候,长眠在那一棵樱桃树下,树叶掉落在他的身边,闪电照亮了他的脸,而每一个看见1997年影像的人仿佛都品尝到了“樱桃的滋味”,用第二天的方式迎接朝阳,迎接希望。

导演: 阿巴斯·基亚罗斯塔米

现实中的死,总是一种无情和窥探,而隐喻里的死,却可以在黑暗之后看见光明,甚至就像巴蒂对那个自然博物馆的老人所说:“明天你来的时候,用石头扔我,也许我还活着。”本来是用20铲土可以覆盖一个身体,可以埋葬一个生命,可以在影像里完成长眠于泥土里的愿望,可是为什么最后却要用石头来验证生还是死,或者,用石头扔向度过了漫漫黑夜的身体,本身就预示着不想死的挣扎,所以当巴蒂最终像完成愿望一样找到了那个埋葬者,其实是想说,也许,我还可以在第二天醒来。

编剧: 阿巴斯·基亚罗斯塔米

主演: 胡马云·埃沙迪 / Abdolrahman Bagheri / Afshin Khorshid Bakhtiari

类型: 剧情

制片国家/地区: 法国 / 伊朗

语言: 波斯语

上映日期: 1997-05(戛纳电影节)

片长: 95 分钟

又名: 樱桃之味 / Taste of Cherry / Ta'm e guilass

果然醒来,就是一个虚构。第二天的巴蒂已经不是昨天的巴蒂,坑里的巴蒂已经不是樱桃树下的巴蒂,告诉士兵和神学院学生自己要寻求自杀的巴蒂已经不是听老人故事的巴蒂,所以黑屏世界截然分开的不光是黑夜和白天,昨天和第二天,还分开了20铲土和两三块石头,分开了一个人沉睡的命运和面对所有人终止一种死亡寓言的拍摄计划。为什么会如此明显地被分开?也许是那种不断寻找帮助却在帮助别人的逆转,也许是从年轻士兵到中年的神学院学生再到年老的博物馆老人这三个对话者构成了完整的人生轨迹,也许是“你想要放弃一切吗?想要放弃这樱桃的滋味吗?”的启示,一条路,一辆车,一个人,以及一个夜晚,完全打开了关于生命的最终极解读。

一条路,一个人,一辆车,以及一个夜晚,其实都不是单数的,那条路从招工市场,到寂静的小镇,从采石工地到光秃秃的荒地,从左拐到右转,从上坡到下坡,是曲折的,是颠簸的,是未知的,是需要引导的,在路上依次出现过废弃的汽车,公用电话亭,碎石的机械、挖掘机,以及成群的乌鸦,当然,还有那一颗就在路边的樱桃树。一辆车,是向前开,向后开,是换挡缓行,是加速前进,是掉头回来,是茫然离开,或者是最后停驻在樱桃树下。而那一个人,名叫巴蒂,没有出现他的孩子他的妻子他的朋友,却只是自己开着车寻找着另外的人,而在他一天的过程中,他遇到了招工市场的求职者,遇到了在破旧汽车上玩耍的两个小孩,遇到了汽车轮胎划出路基帮助他的劳动者,遇到了在公用电话亭寻找还债办法的青年,遇到了在工地里捡塑料瓶子的拾荒者,遇到了做工地保安的孤独者,当然还有坐上他的车的士兵、神学院学生和自然博物馆的老人。

|

|

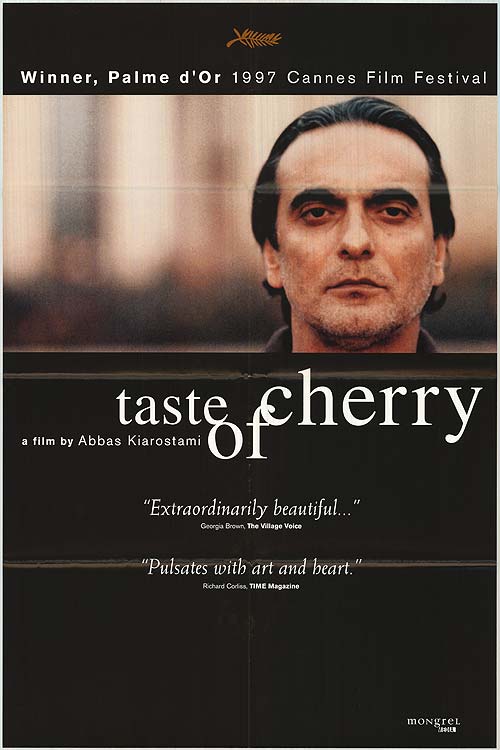

| 《樱桃的滋味》电影海报 |

有些人是路过,有些人是对话,有些人则是讲述,而对于巴蒂来说,一个人是无力的,就像自杀本身一样,根本无法用自己的力量完成,必须依靠别人的帮助,所以死亡在某种意义上从来不是一个单数,从来都是和自己之外的很多人发生着关系。巴蒂的自杀从某种意义上是有选择性的,不是茫然,不是突然,不是偶然,是一个计划,是一种行动,是一场预谋。当他听到路旁的那个男人在问“你知道一顿饭要花费多少钱吗?”“我们如何还债?”他便很委婉地问他:“需要载一程吗?”那人不理睬的时候,他又说了一句:“自尊心不要那么强。”而对于在路上件塑料瓶的男人,他问的是:“需要我帮忙吗?我可以为你找份工作。”看上去,他变成了提供帮助的人,但是,不管是被债务逼得无奈的人,还是只靠卖塑料品赚取生活费用的人,对于他直接提出的帮助,都心存警惕,他们宁愿依靠自己的力量也不愿被别人帮助。

这是两个样本,在他们面前,巴蒂的计划是完全失败的,所以当他从完全失败的状态中走出来,便提高了自己的找寻技巧,那个希望在6点之前赶回兵营的小士兵,看上去更需要帮助,果然,巴蒂只是带他去兵营,他便毫不犹豫地坐了上来;而那个神学院学生,一个人孤独地坐在山坡上的时候,巴蒂似乎也成为他摆脱处境的一种办法,也是很顺利地告别作为保安的朋友,坐上了巴蒂的那辆路虎越野车;至于最后那个自然博物馆的老人,他需要帮助的目的更直接,因为孩子贫血而一筹莫展,所以当巴蒂答应只要帮助自己就能得到一笔钱时,他便坐上了他的车,答应了他的要求。

三个人坐上了巴蒂的车,这是巴蒂实施计划的成功转变,而从士兵到神学院学生再到博物馆老者,他们的年龄构成了完整的人生,人生被划分为三个阶段,仿佛预示着巴蒂自己所经历的作为过去的少年,作为现在的中年,作为未来的老年,而投射到自己身上,少年士兵是儿子,神学院的学生是自己,而老人则是一个父亲。而在这三个种人坐在他车上的时候,虽然实施的是同一个计划,却也表现了符合他们年龄的状态。士兵总是有一种害怕的眼神,坐在车上他小心翼翼,显得十分拘谨,这个入伍才两个月的库尔德人,似乎是不谙世事,一路上就是巴蒂在和他说话,他问他从哪里来,以前是做什么的,上过学吗,家里有几口人发的军饷有多少?而士兵也总是按照巴蒂的问题在回答。所以当巴蒂带他来到那一个准备自杀的樱桃树下,告诉他明天早上或者在上面叫他两声,或者壅土把自己埋起来,士兵是害怕的,他不想参与进来,甚至不肯下车,希望巴蒂能带他会军营。

而神学院的学生,坐在巴蒂的车上的时候,两个人之间是对话的,他们谈到了自杀的意义,也谈到了经书上对于自杀的明确态度,巴蒂认为自杀是为了寻求解脱,而神学院的学生则认为,自杀是违背信仰的,经书上提到是不可以自杀的,“我的手是为了执行教义。”巴蒂再次申辩说:“自杀是很重的罪,但是,不快乐也是一种罪。”也就是说,巴蒂把自杀推向了一种悖论,而他选择是让生命得到解脱从而远离罪。两人的观点显然是有分歧的,而到了那颗樱桃树下的时候,神学院学生也是下了车看了挖好的坑,但是最后还是告诉巴蒂:“经书上说你不能戕害别人,也不能戕害自己。”

最后的老人,坐上巴蒂的车之后,几乎是一个人在说话,而巴蒂开始不发一言,静静地让自己成为一个倾听者。从少年到老年,从问话到倾听,从害怕到淡然,这就是人生的一种转变,老人指挥着巴蒂开车的方向和路线,然后跟他讲起自己关于樱桃的故事,他曾经坐过两年牢,出来之后对生活没有了信心,所以他选择结束自己的生命。那天他将绳子挂在那一株樱桃树上,准备另一头吊着自己走向死亡。但是在这一刻,他忽然摸到了树上的樱桃,并且把樱桃放进了嘴里,一颗,两颗,两颗,他品尝到了樱桃的美味,当他抬起头来的时候,看见了天上美丽的太阳,看见了世界的美丽景色,“多好的太阳,多好的树林,多好的景色。”终于他开始为走到树下的孩子摇下那美味的樱桃,终于他采摘樱桃给他在家里的妻子,也终于他从树上下来走进了另一种生活,“我带着自杀的想法出门,却带着樱桃回来了。”

改变一下观念,积极面对生活,这是老人从樱桃的故事里给巴蒂的启示,“你是否丧失了所有希望?当你早晨醒来是否曾仰望天空?在拂晓时分,你难道不想看着太阳冉冉升起?金鸿相映的余晖,你不想再看了吗?你见过月亮吗?你不想再见到星星吗?那满月之夜,你不想再看一次?你向就此阖上双眼?选择正确的路吧!……你要拒绝所有一切?你要放弃所有一切?你要放弃去品尝樱桃的滋味,千万不要,作为你的朋友,我恳求你!”巴蒂寻求帮助最后变成了对巴蒂的启悟,对于巴蒂来说,那被指挥的行车方向,那被感动的故事,都变成了另一种生活的开始,这个叫巴德瑞的老人,其实是最需要巴蒂那份报酬的,因为孩子贫血需要钱,而他也把这种帮助叫做“交易”,但是对于巴蒂来说,他却走进了樱桃的故事,他成了另一个巴德瑞,终于他最后找到了正在为孩子们讲解动物标本制作的老人,告诉他,如果明天来找他,最好能扔两块石头,“因为我可能还活着。”而老人却说:“不是两块,是三块。”

石头取代铲土,是用唤醒生者取代埋葬死者,是用希望取代绝望。这一天对于巴蒂来说,遇见了阿富汗人、库尔德人、土耳其人,经历了自己的少年时代、青年时代和老年时代,经历了强加给别人的言说、平等的讨论式对话和被故事感动的倾听,经历了寻求身体之死、信仰救赎和生命意义的过程,仿佛这一天长及一生,仿佛这一天就是一生。而最初那个为什么要去自杀的疑问,其实没有了任何意义,巴蒂是一个开着路虎车的有钱人,是一个有像士兵一样儿子的人,是不和妻子在一起的人,这些线索本身就是隐秘在这一天的背后,所以当一生都经历过了,关于个体,关于现实的种种,其实没有了特殊的意义。

只有那一个埋葬生命的土坑,只要那一颗唤醒生命的樱桃,只有那一个躺下却被闪电映照出那一张脸的夜晚,也只有那一部成为经典影像的电影,才是唯一,“你想要放弃一切吗?想要放弃这樱桃的滋味吗?”这是生命的启示录,而当2016年7月5日阿巴斯长眠于那颗樱桃树下的时候,被定格的一生里,当“第二天”到来的时候,一切也都变成了超越肉体生死的经典。

[本文百度已收录 总字数:5097]

思前: 《鳗鱼》:从囚禁到放生