2017-07-14 《月亮河》:现实是一部无法改写的法典

水是飘荡着雨伞如“出淤泥而不染”的莲花的自然之水,水也是隔开世俗生活进入“寡妇之家”的耻辱之水;水是净身沐浴的圣洁之水,水也是浸没受伤的卡利亚尼的死亡之水。水在流动,水在隔绝,水是圣水,水是祸水,而被几千年前的《玛奴法典》控制的印度寡妇们,又如何寻找泅渡的方式?又如何获得离开的方向?

“身为一个寡妇,极影忍受漫长的煎熬、自我克制和禁欲,一直到死亡。”写在《玛奴法典》里的这句话几千年来似乎都把那些死去了丈夫的女人带进了深渊,因为作为一个贞洁的女人,就应该在丈夫死亡之后保持禁欲之身,否则她将会视为不贞的女人,将会投胎于豺狼的肚子。现世是被后世所制约和规定的,所以在已经看见了未来终点的人生之中,现世的意义完全被解构了,禁欲,并非只是一种对于欲望的压抑,并非只是取消作为一个女人的权利,而是将一切的美好、自由、尊严都埋没在如水一样的残酷现实里。

残酷的现实降临在曲亚身上,她甚至还是一个年幼的孩子,一个正美味地吃着零食的孩子,一个喜欢荷塘、耕牛的孩子,当时当她被父亲带着坐上那艘开往河之对岸的小船,命运完全走向了孩子童年生活的对岸,因为她的丈夫死了,因为她变成了寡妇,因为她必须禁欲。这是1938年印度的一个侧影,当曲亚的父亲为她解开头上的红头绳,给她剃去乌黑的头发,给她穿上白色的衣服,在一切的仪式面前,她已经走向了一个陌生的自己。在船上父亲对她说的是:“你的丈夫死了,你已经是寡妇了。”在河对岸,父亲又对她说:“这以后就是你的家了。”结婚而成为别人的妻子,丈夫死去而成为寡妇,送进“寡妇之家”而永远离开父母,这就是曲亚猝不及防而改变的人生,甚至已变成她从此再也再也无法逃离的宿命。

|

| 导演: 迪帕·梅塔 |

|

帕蒂拉吉、迪迪、卡利亚尼和曲亚,是不同年龄的寡妇,在这个河对岸的“寡妇之家”里,她们对于自己的生活或者有不同的态度。最年老的帕蒂拉吉或者是寡妇生活的坚决执行者,也是目前来说经历了最漫长的煎熬、自我克制和禁欲的女人,“我丈夫归向永恒。”这是她对曲亚说的话,一种死,在她看来已经变成了永恒,那么作为寡妇的她,也应该在靠近这种永恒,所以她在这里度过了自己的童年、少年、青年和老年,在一张床上正迎来最后的死亡。但是在死亡之前,她似乎最想念甜食,这是童年的时候丈夫没有死去、自己没有成为寡妇之前的记忆,这是因为这个记忆没有死去,所以她对曲亚说起了甜食,所以曲亚在一次外出时给她带来了“拉度”,当帕蒂拉吉从床上坐起而吃下“拉度”的时候,她也许是世界上最幸福的寡妇,因为梦想在她死亡之前又一次以甜蜜的方式来到了她的身边。

|

|

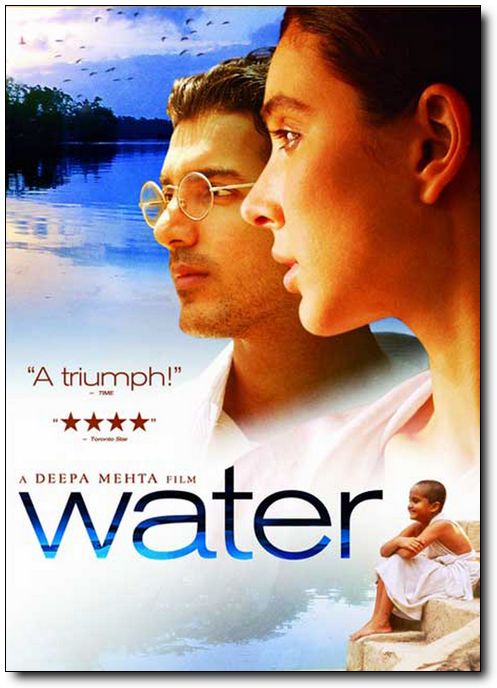

| 《月亮河》电影海报 |

但是吃下“拉度”之后,她便走向了死亡,咳嗽之后,她看见了永恒的光,“我快要死了,带我到外面去。”也许在漫长的“寡妇之家”的生活里,她甚至没有离开过这里一步,而“带我出去”的愿望和央求给她圣水的要求一样,最后都变成了意愿,当曲亚奔跑着从河里取来圣水的时候,帕蒂拉吉已经去往了那个永恒世界。无论吃了“拉度”,还是渴求圣水,年迈的帕蒂拉吉无疑象征着《玛奴法典》忠实的遵守者,死亡而为永恒,在她来说或者并没有所谓的痛苦。但是,迪迪却是一个怀疑者,她的出身并不贫贱,在寡妇之家里她也遵守着法典规定的生活。但是,“如果解脱自我的境界是摆脱欲望,那么我没有。”对于迪迪来说,她对于这种生活充满了怀疑,她曾经问过梵者,盛典上对于寡妇的权利到底怎说说的,到底该不该结婚?曾经当卡里尼亚走向河的深处而死去的时候,那洛衍问她,你的信念为何如此坚定?而其实她更注重自己内心的召唤,更注重灵魂和人性的声音,“如果灵魂与信念相违背时该怎么办?也许现实不过就是幻境而已。”

而卡利亚尼呢?在寡妇之家里她是特殊的,住在楼上她和这里的寡妇似乎并不在一起,她是美丽的,是青春的,也是压抑的,她留着一头的长发,她私自养了一只叫卡鲁的狗,当然,她最后也遇到了给她带来希望的青年那洛衍。在街角偶遇,在雨中再遇,然后是一起到神庙,一起谈到了生活,最后在爱情的驱使下离开了“寡妇之家”。所以卡里尼亚是一个反叛者,她追求属于自己的生活,渴望属于自己的爱情,和那洛衍只是偶遇,那目光里仿佛就发现了自己想要的生活。“每个人都可以像莲花一样‘出淤泥而不染’。”这是她在神庙前对那洛衍说的话,她渴望自己成为那一朵莲花,在这个被所谓的法典控制的世界中寻找到自己的幸福。所以她偷偷养狗,所以她在一张纸条带到神庙,所以她跟着那洛衍看见英国人的生活,所以她希望像诗歌里写的那样,让自己把心思告诉云,所以最后她穿过“寡妇之家”里的女人,走出那扇门,走向属于自己的爱情和婚姻。

当卡利亚尼离开“寡妇之家”的时候,最小的曲亚就望见了她离开的背影,甚至想象着她最后和那洛衍举行婚礼,而自己在婚宴上唱歌跳舞。对于这个“寡妇之家”来说,年幼的曲亚更像是一个反抗者,在她这样的年纪里,似乎还不懂得什么叫丈夫,什么叫婚姻,什么叫法典,什么叫尊严,她知道的是自己的妈妈,自己的家,自己的快乐,以及自由。所以当那扇门向她关闭的时候,她高喊着“不要,不要”,这是她拒绝寡妇身份的第一声抗拒,当她终于发现无法逃离的时候,却也是需要另一种自由,她和卡利亚尼一起养那只叫卡鲁的狗,并且在街上追逐他;她偷偷地给帕蒂拉吉带来那一种甜食“拉度”,给了她最后关于梦想的实现;她渴望着卡里尼亚成为美丽的新娘,然后在热闹的婚宴上载歌载舞。但是,当玛度迪迪将卡利亚尼剪去头发关进屋子的时候,她甚至弄死了玛度迪迪最喜爱的那只名叫蜜杜的鹦鹉,被关在笼子里,或许就像这些寡妇一样,失去了自由,而曲亚不是将它放飞,而是将它弄死,在潜意识里,这样一种死去自由的鸟,也是制度的一部分。

而其实,无论是帕蒂拉吉,还是迪迪,无论是卡利亚尼,还是曲亚,他们的甜食,他们的疑问,他们的背叛,以及他们的反抗,都无法改变制度,甚至最后都变成了制度的又一个牺牲品。“寡妇之家”并不只是寡妇遭受压抑的地方,也是一种愚昧传统的象征,那一条河也不是隔开了两种生活,而是以宗教之名隔开了所有的希望,剥夺了他们的权利,河的这一边是长期忍受孤寂、禁欲的寡妇们,而河的那边,却居住着拥有高级的宗教身份却可以不受宗教以及道德信条约束的贵族、神职人员。

“梵者可以和任何女人睡觉。”这是那洛衍的父亲对那洛衍说的话,曾经在那洛衍的眼中,父亲是自由、民主的知识分子象征,但是这一句话却让他变成了制度的执行者,甚至让寡妇们变成了制度的受害者。当卡里尼亚终于离开了“寡妇之家”,终于乘坐那艘小船,终于走向自己幸福的婚姻生活,但是当她听到那洛衍的父亲的名字时,她需要的唯一行动就是调头,她无法像普通的女人那样和心爱的男人结婚,她无法真正跨越那一条河,就是因为那个名字已经剥夺了她的一切权利,已经让她永远地埋葬在堕落的世界里——当那些寡妇被送到河对岸的时候,他们并不是在“寡妇之家”里得到所谓的庇护,她们更是在“淫媒”的组织下,夜里偷偷被运到河对岸,让男人们满足欲望。“寡妇之家”在某种意义上不仅让他们成为没有身份的“寡妇”,而且更进一步让她们成为妓女。

这才是最残酷的现实,她们成为物品,她们丧失尊严,所以她们对于爱情的渴望轻易被一个名字打败,她们追求自由的一生完全变成奴役的代名词。玛度迪迪就像一个出卖她们肉体的老鸨,那洛衍的父亲就像一个披着宗教外衣的梵者,和那个写在玛奴法典上的制度一样,变成了她们无法突破的桎梏。所以在这样的现实面前,连新知识分子代表的那洛衍都无能为力,何况那些身无分文、没有地位、没有尊严的寡妇?

那洛衍的世界里存在着一个无法突围的父亲,所以爱情就像虚幻的泡影,最后终究是一个死亡的梦,“你不是史诗中的英雄,你不用保卫爱情。”而当卡里尼亚终于绝望地走向那条河的深处,她的背叛终于以死亡而终结。而曲亚呢,在“我要回家”的渴望中,坐上了那一艘驶向河对岸的船,但是她永远无法回家,她其实像其他的寡妇一样,在遭受心灵摧残之外,又被剥夺了身体的纯洁,当她被船运回来的时候,她已经不再像以前一样可爱,一样喊叫,她只是蜷曲着身体,像一个未出生的婴儿,在母亲的子宫里躲避伤害。但是当迪迪终于把她抱起,终于追着火车将她递给去追随甘地的那洛衍的时候,似乎冲破藩篱的抗争都在努力中,仿佛追求自由的生活有了方向。

“许久以来,我们认为神就是真理,可现在我们发现,真理才是神。”这是被称为“尊者”的甘地在祈祷会上所讲的话,它激励着像那洛衍一样的青年,它引领着人们走向自由,在那里或许可以看见莲花,看见甜食,看见云朵,看见爱情,在那里每个人都是平等的,都是自由的,都发现了活着的真理,在那里没有束缚没有囚禁没有失去的尊严,一种希望,对于曲亚,对于那洛衍,甚至对于迪迪,都可能是生活的彻底改变。但是,当1938年的记忆已经远去,当愚昧的生活在昨天发生,现实却仍然是一个无法被改写的《玛奴法典》:“截至2001年,印度仍有三千四百万的寡妇,她们过着两千年前《玛奴法典》所记录被剥夺社会、经济和文化权利的生活。”

[本文百度已收录 总字数:5004]

思前: 《帝国的毁灭》:掩体里的真相