2017-02-13 《罗莎夫人》:当肉体在记忆中死去

肉体之死是罗莎夫人又老又丑、“还不如一条狗”的身体,是阿密尔先生经书的阅读中渐渐失明的双眼,是莫莫11年未见的父亲精神病发作时倒地的痛苦,这是现在的肉体之死,而其实对于他们来说,肉体早在记忆发生的过去死去了,战争中的犹太人,聚居区里的妓女,精神病院里的病人,以及再也找不到曾经鲜活的爱的每一个人。

但是,当肉体在记忆中死去的时候,为什么罗莎夫人拒绝把体弱多病的身体交给医院?为什么想要一种没有痛苦延续的安乐死?又为什么要在幽暗的庇护所里迎接死亡?而当那间私密的房间被打开,那些白色的蜡烛被点燃,当罗莎夫人坐在椅子上闭上眼睛“安静地死去”,莫莫为什么不离开慢慢腐烂的尸体,为什么要以绝食的方式报复这个让他孤独的社会?一种死在记忆里已经发生,一种死在现实中正在上演,但是死之于死,却是颠覆,却是反讽,却是拯救——当庇护所的死亡发生三个月后,莫莫被打破房门的人救出,他的那句话是:“我爱着罗莎夫人,我们需要去爱。”

爱曾经也在记忆里发生,阿密尔先生对莫莫讲述过自己50年前的那场恋爱,“我遇到了一个爱着的女人。”但是这种爱是伤感的,“有些事最好不要知道。”罗莎夫人给莫莫看自己18岁时的照片,对他说起过那个叫费利斯的男人,“我爱过他,但是他把我的钱都拿走了,从此再也没有见过他。”在记忆之中的爱转身即逝,那是小小的个体之爱,但是当爱伴随着伤感、悲痛的记忆,爱无非是一种虚幻的东西。而在虚幻的爱之外,却是更加冷漠和残酷的现实:罗莎夫人曾经是一个妓女,“我是这一行的女王,很多客人会穿过巴黎来看我。”她曾经更以犹太人的身份被关进过奥斯维辛集中营。

|

| 导演: 莫什·米扎西 |

|

巴黎的阿拉伯人和犹太人的聚居区里,依然有着无处不在的妓院,依然有着牺牲肉体的妓女,她们在街上拉客,她们在暗处交易,但是当这一种肉体的行为导致孩子的降生,那么这个孩子会不会丧失最后的那一份爱?11岁的莫莫,一个阿拉伯孩子,就是这种肉体生活的结果,他不知道自己的父亲是谁,不知道母亲长什么样,在一种孤独的世界里怀想着和自己有关的一切。而罗莎夫人当告别了那些肉体的记忆之后,重新回到现实的时候,她变成了收养像莫莫一样出生的孩子的保姆,变成了照顾缺失了父母之爱的“妈妈”。

这像是一种弥补,曾经自己以肉体的方式告别了爱,现在却以爱的方式告别被肉体伤害的孩子,或者说,罗莎夫人所建立的那个私人照顾中心更像是一种“反肉体”的乌托邦,那些被遗弃、被隐藏或者找不到父母之爱的孩子放在这里,有人会定期寄来汇款,有人会上门看看,但是父母和孩子之间,根本没有爱,有的只是义务,甚至连义务也没有,像什么事情都没有发生一样,把生命遗弃在看不见的地方。而只有罗莎夫人,像一个保姆,更像一个母亲,逗那些哭泣的女孩,给他们提供食物和安身的地方。

|

|

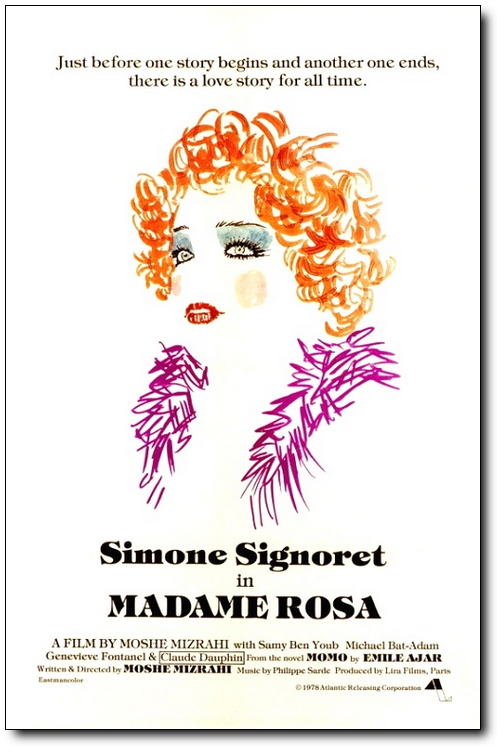

| 《罗莎夫人》电影海报 |

而对于莫莫这个孩子中年龄最大、最成熟的孩子来说,这个乌托邦里隐藏着更多的谎言,他想知道自己的父母是谁,想知道他们为什么离他而去。而罗莎夫人的回答是,你的父亲参加了阿尔及利亚战争,你的母亲可能有很好的的家庭,只是不想让你知道一些事……其实耳濡目染的莫莫也知道,这都是罗莎夫人安慰自己的话,甚至听起来早就变成了谎言,当他被照顾,他被抚养,却始终找不到自己出生的原因,始终不知道爱缺失的理由,对于莫莫来说,何尝不是一种更加残酷的现实?

所以对于莫莫来说,他最大的想法是让时间从现在回过去,回到记忆之中,回到出生的源头,他在街上寻找,站在那些妓女背后他似乎能发现母亲的影子;他询问罗莎夫人为什么会有自己的出生证明,而且对着她大喊:“我要妈妈,你不是我的妈妈。”而他寻找的努力,终于在那蒂娜的电影剪辑室里看见了希望,那些电影镜头,本来是按照时间、按照剧情在向前发展,但是却完全可以用剪辑机器将它们倒回过来,莫莫感到高兴的事,也许时间也可以以这样的方式倒回来——倒回来意味着看见了自己的过去,意味着知道了父母,意味着走进了记忆。

但是倒回来的过去,何尝不是另一个伤感的开始?莫莫在街上偶遇了从事电影剪辑的那蒂娜,他发现了她的那种美丽,而这种美丽隐约着幻想中母亲的某些影子,所以在母爱缺失的世界里,莫莫反而滋生出一种恋母情结,当她听说那蒂娜已经结婚而且有了两个孩子的时候,心中感到的是遗憾。对那蒂娜的这种依恋,就是对于母性的渴望,但是时间真的能够倒带回去?记忆真的都是美好的?当那个妓女给了他一些钱,终于被罗莎夫人撕碎了,“我含辛茹苦把你养大,而你却……”似乎在罗莎夫人看来,这是已经死去的记忆,是不需要激活的,就如自己死在那里的肉体一样,对于莫莫来说,就是要面对现实,面对重新开始的生活。

因为记忆之中的一切都是残酷的,都是死亡意义的。敲响门的男人卡迪尔走进了罗莎夫人的住所,他是一个精神病患者,在精神病医院里关了11年,而正在走向死亡的他到这里是为了寻找自己11年前寄养在罗莎夫人家里的儿子。阿拉伯人,11年,儿子,其实一切在没有预料的情况下就来到了罗莎的世界里,来到了莫莫的现实中,但是罗莎把在一旁的犹太人莫伊斯退给他,说他是你失散11年的儿子。为什么又要撒谎?卡迪尔曾经将一天最多接15个客人的“她”杀死,“我疯狂地爱着她。”因为爱而生恨,而其实那个死去的“她”就是莫莫身为妓女的母亲,一个是被人杀死的妓女母亲,一个是精神病患者的父亲,这就是莫莫曾经努力寻找的出生,就是他一心要揭开的原因,当这些都变成现实的时候,对于莫莫来说意味着什么?“一个精神障碍的父亲不是你想要的。”所以罗莎编织了谎言,把莫莫从卡迪尔的记忆中隐藏起来,把他们残酷的父子关系中挣脱出来。

像是一种告别记忆的解救,当卡迪尔无法接受谎言而最后倒地的时候,对于莫莫来说,是最后希望的破灭,寻找带来的是伤害,记忆永远意味着死亡,而出生本身就带上了悲剧意义。所以在罗莎夫人、莫莫最后两个人生活的世界里,其实是在一步步清除痛苦的记忆,一步步扫除肉体的死亡,虽然对于他们来说,肉体反而在现实中也变成了一个无法摆脱的梦魇:罗莎的病情越来越重,莫莫越来越找不到希望,两个人的生活越来越缺少物质。但是当告别了记忆,当告别了曾经存在的肉体之死,剩下的肉体却变成了身体,变成了一种凝结着爱的身体。

卡茨医生提出的要送罗莎夫人到医院里去接受更好的照顾,被罗莎拒绝了,而这种拒绝在深层意义上是拒绝肉体的再阐释,拒绝肉体经历另一种死亡,“我不想把身体交给医院,他们会折磨我,会让我延续寿命,但是我不想在多活十年,你在我要死的时候用枕头蒙住我的脸就行。”对于罗莎来说,身体的叙事总是在记忆中发生,那个集中营里的发生一切也是将身体交给了他们,然后被折磨,被死亡,在高血压而带来的痴呆症状不断加重的现实里,罗莎夫人就穿上了艳丽的衣服,拿着大大的行李箱,然后说:“他们要来接我了,去车站,坐火车……”仿佛就是那历史发生过的悲剧场景,身为犹太人,一种记忆以病态的方式再次上演,所以在她的潜意识里,有着对于过去恢复最深刻的恐慌,对于身体伤害最惨痛的记忆。

罗莎拒绝再次被别人打开身体,而在自我的保护中,他也为莫莫树立了一面墙,“你是我永远的小男孩。”她一直照顾他就是要把他和记忆隔绝,就是让他保存一个完整而纯粹的身体。两个人在一起,两个人像是母子,而对于莫莫来说,当一切关于亲生父母的爱变成另一种记忆,他转过身来看见的是罗莎夫人满含爱意的目光,虽然又来又丑,虽然体弱多病,虽然病入膏肓,但是在他看来,这恰是最真诚的爱,这是属于他的归宿。

“一个阿拉伯人把犹太人送到了以色列。”超越出生,超越宗教,超越种族,莫莫和罗莎一起走到了那间“庇护所”,点燃蜡烛,然后锁上房门,里面是最后保存完好的身体,是去除了痛苦记忆的爱,是两个人的隐秘归宿,当罗莎夫人终于安静地死去的时候,莫莫说:“他回到了以色列,家人把她接走了。”而依偎在回家的罗莎夫人身边,莫莫仿佛也找到了自己最后的爱,最后的家。

“反身体”的爱,像是一个寓言,它可以覆盖发生过的一切,可以超越肉体的生死,可以去除记忆的影子,即使在三个星期的陪伴中,庇护所的蜡烛全部熄灭,房间里的恶臭无法掩饰,但是这也只是关于肉体的一次正常死亡,它不关乎记忆,不关乎出身,不关乎屈辱,不关乎战争,只是静静地熄灭,静静地回家,静静地成为爱的一部分,因为在所有的肉体都寂灭之后,剩下的唯有不死的爱——“她看起来像是活着,而我们需要去爱。”

[本文百度已收录 总字数:4511]

顾后: 《掏出你的手帕》:不能只听莫扎特