2017-07-22 《朦胧的欲望》:以恐怖袭击作为背景

声音其实是被掩盖的,在听不见人声的嘈杂市场里,马蒂厄却对肯奇特极力解释着什么,那时他们刚刚从一辆火车上下车,刚刚互相泼了一桶冷水,又刚刚像情侣一样走在路上,但是这种恢复正常之后的关系随着橱窗里的那个绣花的女人的出现,一切又变得支离破碎,那一块布上沾着未干的血迹,那针将花饰绣在一起,像是他们关系的弥合,但是肯奇特却又甩手而去,马蒂厄跟上去解释一切,但是嘈杂却意味着失声,马蒂厄的声音完全被覆盖了,他只是张开、闭合着嘴巴,只是面部表情表达着自己,但是一切无济于事,在听不见的声音里,肯奇特离他而去,而在这个有些尴尬的场面里,当那一声爆炸传来的时候,声音重新建立了秩序,只是,这样的声音不仅再次取代解释,而且在浓烟中制造了伤害性的后果。

马蒂厄对肯奇特的欲望是不是也是一次大爆炸,也是一次恐怖袭击?爆炸在他们身后发生,在烟雾中,他们不仅是失声的,而是也完全被遮蔽,但是在这浓烟深处,那个绣花的女孩又在哪里?哪一种弥合的花饰会不会被破坏?马蒂厄对于橱窗里绣花女子的关注,或者在于那一块存有血迹的布,或者在用针线缝合的图案,对于他来说,缝合就是弥补,尽管有鲜血有伤害,但是也完全可以通过自己的努力消除分离,正像他和肯奇特之间若即若离的关系,他所有的向往都是在受到伤害之后寻找到一种解决的办法,都是在流血的疼痛中撩拨起一个一种朦胧的欲望。

肯奇特在马蒂厄面前,都是以欲望的释放方式出现的,从第一次在马蒂厄的堂哥家里相遇,到最后去往西班牙塞维利亚的重逢,对于马蒂厄来说,他看见的是一个漂亮的女孩,而对于不想结婚的马蒂厄来说,这样一个女孩无非是变成了满足自己欲望的一种表达,就像他对堂哥所说:“如果我娶她,那么我就会丧失最后的防备。”所以很明确,这不是爱情,也不是奔向婚姻,它从欲望开始,也必将以欲望结束。所以在马蒂厄和肯奇特的交往中,他所能做的就是通过自己的金钱和权力,来帮助她,来占有她。

|

| 导演: 路易斯·布努埃尔 |

|

用金钱资助肯奇特母女,而当他被肯奇特拒绝却又无法摆脱想她的欲望时候,他却用权力泄愤,利用堂哥的关系,肯奇特母女变成了警察口中“不受欢迎的外国人”,一张遣返令,让他们回到了西班牙,回到了塞尔维亚。作为一对无依无靠的西班牙母女来说,在巴黎他们最缺的的确是钱,一次次马蒂厄都救他们于危急之中,所以他便成为他们心存感激的对象,但是马蒂厄真正拯救的不是困苦中的人,而是希望通过自己的金钱和权力体系满足欲望。

这似乎形成了一种简单的交易模式,马蒂厄拥有的是金钱和权力,而肯奇特拥有的是完美的身体,她漂亮热情,她喜欢跳舞,甚至她告诉他自己没有情人,没有结婚,还是一个处女,这无疑对马蒂厄形成了巨大的诱惑,而且肯奇特似乎也释放信号接纳他,感激他,甚至答应做他的情人。但是这种身体叙事总是隐藏了许多秘密,让马蒂厄看不清真相,甚至慢慢解构了他的金钱和权力体系。第一次在堂哥家里认识了这个女佣人,他马上被她吸引,马上安排了催情的酒,“不想把你当佣人看待。”但是肯奇特却和他保持着距离,在第一次吻她脸颊之后,第二天她就辞职了,理由是:““你太过亲热,所以我走了。””

|

|

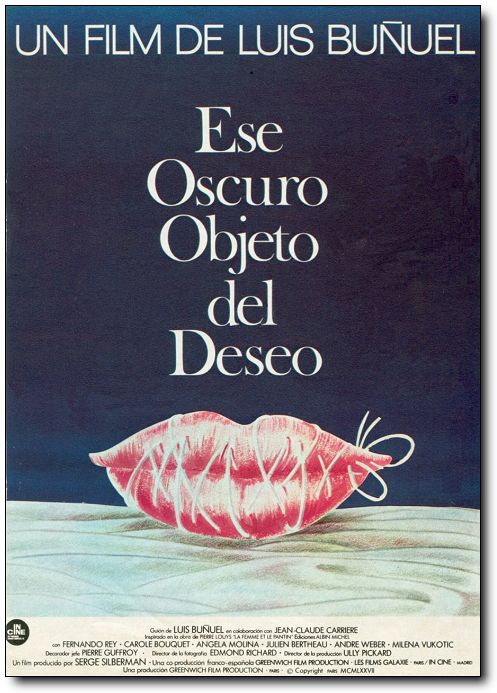

| 《朦胧的欲望》电影海报 |

马蒂厄按照留下的地址找到了肯奇特的母女,肯奇特告诉他:“我不是那种女孩。”她唱歌给他听,跳舞给他看,在身体的表达中又让马蒂厄欲罢不能,但是在这种身体叙事中,她有一次阻止他:“我问你是感谢你的仁慈。”而当他安排了两个人的晚宴进一步发展的时候,却收到了一张纸条,她告诉他:“我想把自己交给你,而你却从我妈妈那里买了我。”再一次离他而去。而在后面的邂逅中,肯奇特直接告诉他:“我不是喜欢你的钱。”在否定了金钱的诱惑之后,又答应做他的情妇,但是在马蒂厄精心安排到自己家里幽会的时候,一开始肯奇特以房间是曾经的妻子睡过为由换了一个房间,紧接着当马蒂厄终于吹灭蜡烛的时候,得到的竟是:“不是现在,我没有情绪”的解释,并且告诉他:“我不喜欢强迫,我会慢慢适应的,如果你想要什么我读给你,那么我就会失去你。”说的也是身体,也是欲望,也就是说,在肯奇特看来,一个女人的贞操是最后的守护,如果以爱的名义占有,那么最后什么也不会得到。

而且,她还穿着那条真操裤,任凭马蒂厄如何努力,也无法撕开。这便形成了一种困局,在软软的床上,在温馨的房间,在浓情蜜语中,两个人即使身体抱着身体,但是最后无法满足的欲望就是将所有的努力都付之东流,肯奇特的问题是:“为什么要做爱?难道做爱真的这么重要吗?”与其说贞操裤是一种拒绝,不如说是一种保护,保护自己的身体,保护自己的肉体。但是当马蒂厄愤怒地用手中的权利将他们驱逐出境的时候,他又鬼使神差地来到了肯奇特的家乡,并且在路上相遇,也知道她终于可以满足自己的心愿,在一家夜总会里跳舞了。但是当马蒂厄前去看他演出,在所谓的“休息室”里却发现了她赤裸着身体,毫无遮掩地给那些客人观看。气愤之极的马蒂厄赶走了所有的客人,肯奇特对此的解释是:“我只是在工作,大家都知道这里是跳脱衣舞的。”也就是说,在这样一个场合里,身体并不具备私密性,它在开放中实际上就是一种商品,人们花钱需要的就是这样一种服务。肯奇特的身体变成了商品,这和马蒂厄用金钱维持两个人的关系,又有什么区别?而这种同样将身体商品化的行为已经解构了那种唯一性的爱,甚至欲望。

而在最后一次幽会中,马蒂厄送给了肯奇特最向往的一套房子,这是金钱世界的又一次的大方出手,看起来给了肯奇特一种家的感觉,但是这种家完全没有爱的感觉,甚至连欲望无无法在这里正常表达,肯奇特让他明天晚上到这里来,而第二天做好了一切准备的马蒂厄来到这里的时候,他们却隔着没有打开的铁门,肯奇特让他吻她的手,吻她的裙,吻她的脚,然后告诉他:“好了,你可以走了——现在我是自由的。”是将身体给了他,但那只不放过是一种象征性的身体,而最隐秘的身体在马蒂厄眼前打开的时候,却属于另一个人:肯奇特从里面叫出了那个弹吉他的艾尔,然后在铁门前铺上毯子,然后肯奇特当着他的面,和艾尔一起云雨,并且告诉他:“我厌恶你的存在,想逃离你的权力,每次吻你后我都想吐。”

从最初的邂逅,到后来的追求,从金钱帮助他们母女,到赠与房子,从一开始的逃避到后来的“慢慢适应”,似乎对于马蒂厄来说,从金钱开始,又从金钱结束,他的金钱和权力始终在身体的外围,他无法在肯奇特的身上获得欲望的满足,而最后竟然以这样受辱的方式回赠他一个永远得不到的身体。为什么肯奇特会这样对待马蒂厄,甚至折磨他,按照肯奇特的解释,自己虽然不信教,但是每天上教堂的母亲给她的教诲就是女人不能失去一种贞洁,这个“宁愿跪下来祷告也不愿跪下来擦地板”的母亲似乎把自己的体面和尊严看成是一种信仰,而在女儿身上,她虽然告诫不能失去贞操,却是一次次拿走了马蒂厄给他们的钱。信仰靠金钱支撑,这本身就是一种讽喻,而当马蒂厄付出更多,他反而在肯奇特的身体叙事里越陷越深,越来越看达不到欲望的满足,这是一种金钱击败另一种金钱的隐喻,是一种欲望亵渎另一种欲望的表达。

但是肯奇特的欲望之所以变得比马蒂厄的更丑陋,是因为她以示众的方式让欲望变成了一种非道德的工具,变成了非爱情的武器,在男人面前大跳脱衣舞,当着面和别的男人交媾,这就是把一种隐秘的身体放置在了可见的羞耻地带,不仅解构了所谓的爱,也完全丧失了欲望的朦胧意义。而这种有着放荡的解构方式更像是一种暴力行为,当肯奇特再次来找马蒂厄的时候,他大打出手,“那是一出戏,一切全是假的。”肯奇特的解释完全没有了意义,最后留在那间大房子里的是流过血的枕头,是断了鞋跟的高跟鞋,是一只被遗弃的胸罩,这是女人挑逗欲望的物件,最后都付之一炬。而在这种个人报复性的暴力之外,在马蒂厄和肯奇特交往过程中,却也构成了一系列的恐怖袭击。

在马蒂厄邀请肯奇特去自己那间房子里的时候,遇上电厂爆炸而停电的夜晚,而当他正准备和肯奇特到床上的时候,外面响起了枪声,有人被打死,从窗户看到这一切的肯奇特说了一句:“我怕。”而在肯奇特当着他的面脱掉衣服和别的男人在一起的时候,愤而离去的马蒂厄在路上看到恐怖分子打死了一个人,抢劫了一辆车。当他准备从塞维利亚坐车到马德里的时候,买车票的路上亲眼目睹了一起爆炸。而最后当他和肯奇特下车在嘈杂的市场里争吵的时候,却又是一声爆炸,“他们利用毫无预知的事件制造混乱,开展颠覆行动……”这是覆盖了马蒂厄声音的广播里播放的内容,在恐怖袭击的背景下,爆炸和混乱是为了颠覆,而每一种暴力在制造受害者的时候,也都变成了一种示众行为。

肯奇特用身体来示众,恐怖分子用暴力示众,而马蒂厄用金钱和权力构建的是一个私密空间,里面只允许自己的欲望,但是当他坐在火车上谈起和肯奇特的故事的时候,也是一种示众,在那个车厢里,坐着神经衰弱的妇女和她懵懂的女儿,坐着风度翩翩的法官,坐着作为心理学专家的侏儒,他们旁听了他的故事,看他将一桶冷水泼向外面的肯奇特,所以马蒂厄讲述这个不知道真实还是虚构的故事,本身就是一种示众行为,而所有的示众都关闭了自己的私人空间,所谓的肉体、情欲、爱和仁慈,也都缺失了私密性,甚至影响了真实性——而两个演员同时扮演肯奇特,一个是热情似火甚至有些放荡的女孩,一个却是痴情和无知的女孩,一个是在身体的打开中释放出欲望,一个却在冷水的惩罚中遭受伤害,一个女人的两种面目,也是私人和示众生活中的不同自己,也如恐怖袭击一样,是在毫无预知的事件中走向混乱。

毫无预知的是那只拎在手上的麻袋,是被捕鼠器夹住的老鼠,是掉在酒杯里的苍蝇,是妇人抱在怀里的猪,它们也成为示众的一部分,它们在这个原本属于情欲的世界里制造了混乱,而当最后的爆炸声响起的时候,毫无预知的不仅仅是两个争吵的当事人,还有那些和事件无关却被卷进去的旁观者,在浓烟中,橱窗里的女子去了哪里,那一个正在绣绘的图案又去了哪里?

[本文百度已收录 总字数:5145]

顾后: 世界迷宫里的脉搏