2018-07-22 《鼹鼠》:我不是神,我是一个人

谁把他当成一个神?是在圣方济教堂被解救的僧侣,还是没有被屠杀的村民?是跟着他杀死了四位火枪大师的女人,还是被困在山洞里那些乱伦者的后代?当他用一把例无虚发的枪射向暴徒,当他用计谋赢得最后的胜利,当他让残疾的村民获得自由,他的确是站在高处解救他人的神,他也的确成为受苦受难之人的信仰,可是当他在那座桥上喊着:“我的生命已经在贪婪中枯萎,神为什么要抛弃我?”当他在挖通地道时身体感觉到疼痛,当他看见刚刚获得自由人又被镇上的人杀死,他其实是无助的,甚至感觉自己是把生命推向另一个深渊的制造者,而当他以打坐的方式点火自焚,那一尊肉体的寂灭才是神话破灭的象征,才是回归到人之本位的标志。

他是神秘莫测、枪法绝伦的独行杀手,取名“鼹鼠”实际上却是一种宿命,“鼹鼠是一种在地下打洞的动物,在阳光的照射下它们有时候会蹿出地面,但是一见到阳光,它们就会死掉。”这是对于他的生命的注解,生活在地下,为什么要钻出地面?为什么要迎向阳光?地下和地上,仿佛就是被隔开的世界,所有东西的合理性就在于各在其位,当鼹鼠来到这个陌生的世界,他从来无法带来新秩序,在制造的死亡中,他把自己推向了最后的终点。

阳光是炙热的,是灼烧的,甚至是无法遮掩的,当他骑着一匹马从沙漠处而来的时候,他其实就已经进入到了阳光下的秩序中,骑着一匹马,穿着黑色衣服,还撑着一把遮阳的雨伞,在远离地下的世界里,鼹鼠甚至要把过去属于自己的一切都埋葬:在那树枝旁,他对自己的儿子说:“你今天已经7岁了,成为一个男人,就应该把那些玩具和母亲的照片埋掉。”一个赤身裸体的儿子,是纯粹的,是光洁的,只带着自己的身体而来,但是当他按照父亲的意思将那个玩具埋进沙里,将母亲的照片埋葬,这一种决绝式的告别,真的能让他成长为一个男人?

|

| 导演: 亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基 |

|

从男孩到男人,一个七岁的孩子当然无法承载这样的蜕变,赤裸只提供了唯一的肉身,在鼹鼠被规则束缚的身体之外,儿子应该是另一种圣洁的象征,但是从地下世界走出,向过去的生活中告别,这就是他所谓的成长,而让孩子在暴烈的阳光下,在炙热的沙漠中,死亡其实已经扑面而来,而最重要的是,他带着儿子就是为了他把推向一个让过去归零的世界里,替天行道式地惩处那些杀人者,儿子成为他的帮手,是让他见证,是让他行动,是让他像自己一样成为真正的男人,但是最后他却带着那个被解救的女子骑马离去,留下的是穿着神袍的儿子,是儿子怨恨的眼神,是“找到我,杀死我,靠你一个人的力量”的誓约。

当成长的路上充满暴力,“找到我,杀死我”仿佛也成为了一种宿命,鼹鼠带着儿子一起进入被屠杀的村子,一起找到了作恶多端的“团长”,一起杀死了那些亵渎信仰的人,在这个意义上他是解救者,但是在儿子的世界里,杀人和被杀有什么区别?他看见那个戴草帽的土著和光头死在父亲的枪口下,他看见“团长”被父亲剥光了衣服甚至被切掉了性器官,他也看见了在圆形祭坛上“团长”痛苦地吞枪自杀,许多村民的死展现在眼前,杀人者的罪恶展现在眼前,而父亲以暴制暴的背后是不是也是一种沉沦?而且,就那样光着身体,也并非是走向圣洁,在父亲的指示下,他拿出枪打死了还在挣扎的村民,“杀了我,快杀了我,为了怜悯。”他缴掉了暴徒身上的枪支——他是见证者,也是实施者,当那些人死去,这是一种救赎还是一种作恶?

终于不再光着身体,终于留在了教堂里,这只是儿子皈依的一种表面现象,那怨恨的目光是仇视,所以在若干年后当他成为神父看见镇上人们对信仰的亵渎,仿佛又回到了这一段蜕变时期,“神爱我们,如果你们有信仰。”这是主教在教堂里对小镇上的人说的,但是这一个崇拜权力、制造诱惑,掩盖罪恶的小镇,何来真正的信仰?那一张张悬挂着的共济会“洞察之眼”的图案,无非也是一种空洞的象征,男人们为了地位,女人们为了财富,从来没有停止过杀戮,那些黑人们沦为奴隶,他们追赶,他们围追,他们让奴隶们丧失一切的尊严,而最后仅仅是拒绝年老者的诱惑,黑人就被吊死在小镇上。

|

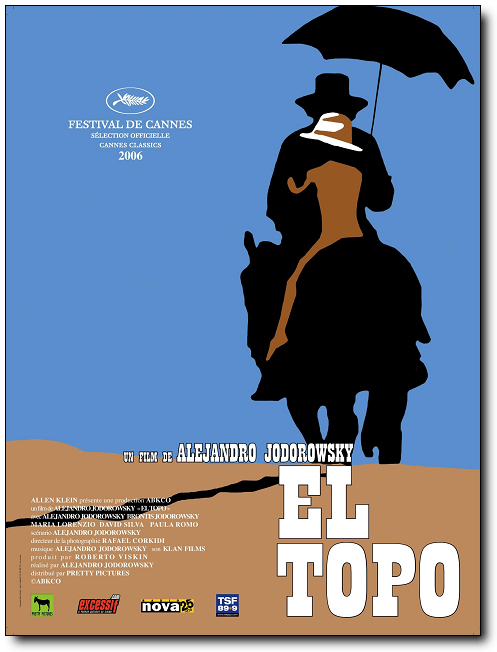

| 《鼹鼠》电影海报 |

这是一群制造恶、享受恶的罪人,但是他们却在教堂里正襟危坐,期望神的庇佑,甚至渴望神迹降临在自己身上,那把转轮手枪握在每一个人身上,对着自己的脑袋扣动扳机,当枪声没有响起,他们总会欣喜地大叫:“奇迹!”然后转入下一个人那里,同样的动作,同样的结果,都是“奇迹”的欢呼声里,其实是一个谎言——主教装入的那一颗是作假的子弹,所有的机会都指向一个结果,所有的可能都会变成奇迹,但是鼹鼠的儿子却装入了真正的子弹,只有在真实世界里,才能真正区分生与死,区分奇迹与骗局,区分信仰与伪善——终于,在两次“奇迹”之后,当那个孩子扣动了扳机,枪声响了。

一个孩子终于没有等来奇迹,他以他自己的死亡证明了小镇的虚伪,证明了信仰的虚假,当一个孩子是在他的面前,他是否会想到父亲离开自己的那个日子,是否会记起父亲最后的誓言?自己也是孩子,当穿上神袍,当进入教堂,那双手上却早已经沾满了别人的鲜血。让赤裸的身体穿上衣服,就是一种掩盖,而鼹鼠之所以离开,不是为了寻找那些需要被救赎的人,他是被一种叫做欲望的东西带走的——骑着马来的时候,是带着自己的儿子,而骑着马离开的时候,却带着那个女人。

女人是谁?她曾经是个被侮辱的人,曾经活在死亡的边缘,曾经也穿着神袍,鼹鼠的到来当然拯救了她,但是正如那个“团长”所说:“你们没有灵魂。”他是对手下的人说的,他们对着女人张开贪婪的嘴,他们张开欲望的眼,而当女人说:“团长不许你们碰我。”像是一种自我保护,却也是将自己当成了一种欲望的对象,而这个团伙被鼹鼠干掉之后,他却自己带着女人浪迹天涯。他们行走在沙漠中,他像摩西一样将枝条拂过那片水域,告诉她:“现在的水是甜的。”从苦到甜,这是一种神迹,鼹鼠自然变成了摩西;摩西给那个女人取名叫“玛娜哈”,于是鼹鼠也叫他玛娜哈;鼹鼠能打破石头让石头冒出泉水,能挖出藏在沙漠里的蛇蛋,但是玛娜哈不行,当他解下自己的裤子,当她被剥掉了衣服,起身之后她也能从石头里打出泉水,从沙里挖出蛇蛋——他们以结合的方式带来了生命的迹象,但是沙漠里的水,毒蛇的蛋,真的和神圣的生命有关?

无非是一种诱惑,当女人让鼹鼠去杀死四位火炮大师的时候,就已经把鼹鼠推向了另一个深渊。“沙漠是圆形的,必须找到他们,但是你不能回到起点。”这便是一种宿命,无法回到起点,就是无法回到过去,就是无法回到纯粹,就是无法回到和儿子在一起的日子,离开时儿子的目光是一种仇恨,现在女人的诱惑则是另一种罪恶。鼹鼠深入沙漠,在神秘的黑衣女子的带领下,杀死了四大火枪大师,而整个杀人过程充满了计谋,充满了阴险,充满了罪恶。

第一个火枪大师是一个瞎子,他的随从有两个,一个是断了手臂,一个没了双脚,当两个人合在一起的时候,他们其实是一个人,一个消除了残缺的人,而坐在羊旁边的大师自然是他们的先知,合体人举行仪式,让大师和鼹鼠决斗,但是在大师没有看见的情况下,鼹鼠却和女人一起,利用设下的陷阱将大师打死。在这一场决斗中,鼹鼠说的一句话是:“即使我赢了也是输了。”第二个大师,是一位恋母的儿子,他制作了精巧的几何体,是一个技术上比鼹鼠更高超的人,当他比鼹鼠更早开枪,就对他说:“在技术上你已经死了。”但是鼹鼠却利用曾经被打碎的镜子,使得母亲的脚扎上了镜片,鼹鼠利用这个机会打死了她的儿子;第三个大师在一群兔子那里吹笛子,当鼹鼠要和他决斗,大师说:“我不怕死亡,你会把生命当做礼物送给我。”两个人一起射向啄食兔子肉的老鹰,鼹鼠打中的是头部,大师打中的是胸部,这是两种死法的呈现,所以在决斗中,大师开枪打中了鼹鼠的胸部,他倒地,大师以为自己获胜,但是鼹鼠却突然站起来,他用枪打中了大师的胸部——恋母儿子那里得到的一块铜,让鼹鼠避免子弹穿过身体,他再次获胜;在第四个大师那里,鼹鼠子弹射过去都被大师手中的蝴蝶网罩住,大师告诉他,自己从来不用枪,“我一无所有,连死都不怕,你又能从我这得到什么?”蝴蝶网挡住一切的子弹,鼹鼠告诉他:“我能带走你的命。”大师拿过鼹鼠的枪朝自己射击,他以一种示范的方式让自己死去——是自己拿走了自己的命,而不是被别人带走。

用陷阱杀死能够弥补残缺的瞎子,用碎镜片杀死技术完美主义者,用铜片制造虚假的死亡从而杀死举止优雅的大师,最后用语言的刺激杀死抛却了武器的老者,四位火枪大师其实是圣者,是先知,是超脱于秩序的大师,却在鼹鼠的计谋下死去。这是不是鼹鼠的一种贪婪式杀人,当没有了规则,当没有了约定,一切只为死亡,杀人的同时也杀死了自己。而这一切都是因为女人,但是当鼹鼠和大师决斗的时候,那个神秘的黑衣女子之出现,让鼹鼠和自己命名的玛娜哈之间出现了裂隙,甚至变成了背叛。

黑衣女子唤醒了玛娜哈身上的欲望,只是这一种欲望和鼹鼠无关,她们是同性之欲,甚至掺杂着更多对于肉体意义的命名,他们在水池里互照镜子,黑衣女子用鞭子抽打玛娜哈,她们接吻,最后他们合谋打死了鼹鼠——在那座桥上,鼹鼠的双手和双脚被子弹穿过,像基督遇难时一样,当他最终倒地的时候,看见黑衣女子和玛娜哈骑着自己的那匹马绝尘而去——曾经他带着赤身裸体的儿子而来,后来他为了女人抛弃了儿子,现在他看着她们把自己抛下,这便是贪婪带来的宿命。

他能杀死那些暴徒,能够战胜火枪大师,却无法主宰自己,这便是一种迷失,而当他从昏迷中醒来,像基督死去之后变成了耶稣,他却在山洞里说:“我不是神,我是一个人。”底下是缺胳膊少腿的人,是瞎子、聋子、侏儒和智障的人,那个侏儒女孩告诉他,这里都是乱伦者的后代,他们被困在山洞里,日复一日年复一年。当鼹鼠醒来,当他丢掉了枪,当他从杀手变成重生者,他的确开始了对他们的拯救,他希望能在小镇上乞讨,赚到钱之后炸开通道,让他们获得自由。

不是神而是一个人,这是鼹鼠的自我命名,从神性返回到人性,这像是一次归位,他和侏儒女辛苦乞讨赚钱,他用双手挖地道,甚至和侏儒女也产生了情感,但是他依然把自己当成救赎者,当成是一个人化的神,他所作的一切都是崇高的,都是自我牺牲的,而其实是盲目的,甚至也是一种欲望在支撑着自己——他是他们的父,就像是儿子的父,当他把他留在教堂里的时候,不是给了他自由,而是制造了新的仇恨,而那些乱伦者的后代,他们的身体残缺不全,他们的灵魂需要救赎,只是打通地道让他们从昏暗的世界里出来,难道就是一种解救?他们是自由了,但是当来到镇里的时候,等待他们的是无情的子弹,是血流的命运,是死亡的结局。

儿子成为牧师无法救赎那些贪婪者,鼹鼠作为他们的父无法解救那些残缺者,在某种意义上鼹鼠制造了所有的罪,所以从杀手到神父,他最大的失败是没有自我救赎,当他在中弹之后打死了那些镇上的开强者,用灯里的油泼洒在自己身上,于是在那团熊熊烈火中他的肉身死去,这是一个人的死去,对于鼹鼠来说,或者并不是最后的救赎,但是在他的死亡背后,是骑着马离开的他们:鼹鼠的儿子重新走上了寻找归宿之路,他的后面坐着侏儒女人,她是鼹鼠的妻子,她的肚子里有刚降生的孩子——这是一种希望,在父与子的传承中,无论是对于大儿子还是小婴儿,他们真正走向了属于自己的生命历程,而在鼹鼠死亡的地方,是一大块的蜂蜜,仿佛有个声音传来:“留着蜜到他晓得弃恶择善的时候,他必吃奶油与蜂蜜。”

[本文百度已收录 总字数:5614]

思前: 后世界杯时代的一声呐喊

顾后: 骑士团长如何驾驭天下骏马