2017-09-02 《纽约黑帮》:暴力秩序下的城市历史

纽约城之外墓地里的草长了又败,纽约河的水涨了又枯,纽约城的楼房在慢慢增高,时间在改变着这一切,而建立在时间之上的历史,在这种变化里会不会悄无声息?当那一场恶战最后在硝烟中散去,当那一种暴力最后在鲜血中被淡忘,纽约的历史又该如何正视时间内部的伤口?当阿斯特拉姆在争斗中幸免,当他搂着珍妮的肩膀看见街上尸体上的点燃的蜡烛,纽约的罪又该如何寻找到救赎的方式?

四个昼夜的血腥屠杀,暴徒们制造了纽约的黑暗,而军队又用枪镇压了反抗的人,地头帮为了“新美国”而刺杀了民选的议员,“死兔帮”用血腥的方式争取自己的合法权,但是在这混杂的争斗中,谁是胜利者,谁是失败者?谁站在纽约的街头看见自己的家园,谁又在死亡的痛苦中被黑夜吞没?“我父亲告诉过我,一切都在鲜血和苦难中诞生。我们伟大的城市,也是如此。在此之前我们在狂热的岁月里生与死,仿佛我们曾熟悉的一切,都被一扫而空。无论他们如何重建这个城市,在剩余的时间,仿佛没有人知道你曾在这里生活过。”

其实对于这个城市,对于这段历史,那些所谓的“我们”都被“他们”所取代,我们是每一个活着的人,是每一个走进城市的人,而他们是城市宏大叙事的一部分,他们书写着历史,所以在消失的我们的世界里,只有那些尸体,只有尸体上的蜡烛,只有在时间的湮灭中离开的生命,“仿佛没有人知道你曾在这里生活过。”被涂抹掉的个体叙事,就是那些被主流拒绝的地下帮派以及底层穷人各自的小社会,“这些团体根本无法进入社会的权力结构”,但是对于阿斯特拉姆来说,在时间的深处,却一直记住那段狂热的岁月,记住熟悉的一切,记住曾在这里生活。

|

| 导演: 马丁·斯科塞斯 |

|

那是一把刮掉了胡子的刀,那是一把沾满血迹的刀,那是在16年的沉默中再次发出声音的刀,它被唤醒,它在说话,它在等待记住自己的主人。16年前阿斯特拉姆是一个年幼的孩子,生活在那如窑洞一般的贫民窟里,五点街、天堂广场,仿佛就是自己永远无法离开的城市,当父亲华伦用那把刮胡刀剃干净了胡子,在脸上画出一道血印的时候,他看见了反抗的力量,他听见了穷人的声音,“还我们自己的地方!”斧头、刀具组成的是仇恨的态度,是暴力的世界。当他们在冰雪天走出那一扇门的时候,他们就是在争取属于自己的自由。但是他们面前站着的是另一批暴力征服者,“谁控制了五点街,谁就是这里的主人。”这是“让错误承担责任”的血腥械斗,当鲜血从身体里流出,当洁白的雪被染红,死亡便成为这个城市的唯一表情——当华伦终于被比尔的刀刺中身体,对于阿斯特拉姆来说,则是一种父权的迷失。

眼睁睁看见父亲倒在雪地里,眼睁睁看着比尔露出狡诈的笑,这一场争斗以如此残酷的方式在阿斯特拉姆的身上画出了一条深深的伤口,但是正如比尔嘲笑着对他说的那样,“你上了一节好课。”这是用死亡换来的教训,这是用鲜血留下的仇恨,而那把沾着血迹的刮胡刀成为他拿在手里的唯一信仰,跑到山洞里,掀开地下的盖子,他把仇恨放在里面,任献血凝固,任死亡安息,但是对于阿斯特朗姆来说,这只不过是一个被压抑的开始,他的复仇计划将从这里起步。

|

|

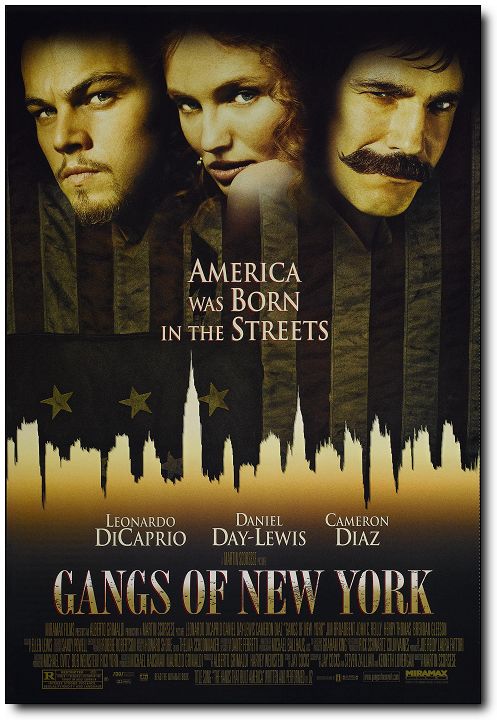

| 《纽约黑帮》电影海报 |

16年后,当他再次回到五点街,回到天堂广场,回到山洞,回到纽约,他完全带着个人的仇恨。跑进山洞,掀开盖子,那把刮胡刀还在那里,那些鲜血还没有脱落,而当一把刀成为信念,那种复仇也必定带着血腥味。但是当16年的时间被一页页翻过,当自己从懵懂的孩子长大成人,当纽约走向了它新的历史,那个阴险毒辣、精明狡诈的比尔却还在,像不曾老去的符号,在纽约城里依然成为暴力的代表。

他是本土黑帮“地头帮”的领袖,他是极端的民族主义者,“地头帮是那些为国家付出生命的人。”但是他的国家主义又是怎样一种暴力秩序?他控制着港口,他操纵着教会,他和政府结盟,他仇视那些从各地而来的移民者。对于19世纪中叶的美国来说,从爱尔兰饥荒中逃离的难民来到了纽约,从欧洲赴美过淘金的移民来到纽约,被吞并了领土的墨西哥人来到了纽约,一艘艘大船载着四面八方的人来到这里,当混乱成为这个城市的主题词时,纽约如何接纳他们?纽约又如何阐述自己的国家主义?

其实,这是一种秩序重建前的混乱,当码头上的船只下来那些爱尔兰难民,迎接他们的是西红柿、鸡蛋和石头,是咒骂和暴力;当他们拿到政府发放的居留证时,他们却必须强制在参军报名表上签字;然后穿上军服背上装备,直接被送上去田纳西前线的船;而当他们加入到反内战反联邦的游行中的时候,却是暴力下的镇压……这是纽约对待移民和难民的态度,而这样的暴力点燃的是另一种失序的怒火,有人被吊死在街上,“在天堂上上帝将视我为朋友。”有人被警察打死,“这里的每个人都要付出代价。”

而比利,一个用刀在猪肉身上练习杀人技法的屠夫,就像他表面的职业一样,用刀子说话,用暴力征服,而当他用刀子投掷那一张林肯画像的时候,他所代表的黑社会自然反对着奴隶宣言,反对着黑人的平等权利,而他所建立的秩序就是要把纽约带向另一个暴力的世界。但是比利代表的“地头帮”却有着黑帮所遵循的规则,那就是崇尚公平的武力,16年前和华伦决斗的时候,“绝不让步”的他亲自冲锋上阵,亲自用自己的运气和勇敢消灭另一个反抗的帮派,而当16年后当纽约的帮派林立的时候,他依然要用他绝对的暴力实现自己的控制欲望,当阿斯特朗姆终于向他发出挑战的时候,他们唯一达成的共识就是“不用抢”:明天,天堂广场,公开的时间,公开的地方,公开的武器,只有谁比谁勇敢,没有谁比谁狡诈。

但是对于16年后的阿斯特朗姆来说,复仇却从个人意义走向了更多的权利争取。起初他进入纽约,进入五点街,进入天堂广场,是为了找寻曾经的印记,是为了实现自己的诺言,他用自己的果断和狠心成了比利的助手,他不断接近在比利身边的珍妮,所有的一切,都只是为了完成复仇。而黑帮的规则几乎让他完成了复仇,在中国燕子亭里,但“我是上帝派来”刺客用手枪朝比尔射击的时候,眼疾手快的阿斯特朗姆用身体替比尔挡住了一枪,“你有杀人的怒火,我喜欢。”这是比尔对他的肯定,当在暗处练习了飞刀技术的阿斯特朗姆终于找到机会下手,在人群密集的地方,他向正在台上表演的比尔射出了那把匕首,但是比尔却早就识破了他的复仇计划,他用另一把刀挡出那把匕首,然后迅速掏枪射向了阿斯特朗姆,但是当阿斯特朗姆被打中而失去了反抗机会时,比尔并没有将他弄死,反而放了他,“我要让他在耻辱中度过。”

在比尔看来,这种暗杀的复仇计划就是一种卑劣的行径,他认为真正的敌人就是他的父亲华伦,“他是个枭雄。”当那次决斗比尔战胜了他的时候,“我割下了他不敢正视我的眼睛送给他。”虽然充满血腥,但是这一种祭奠仪式亦是一种敬意,“我要向敌人致敬,因为他们为信念而战。”所以当阿斯特朗姆被识破了复仇计划之后,不杀他反而就是一种耻辱。当阿斯特朗姆带着受伤的身体在山洞里疗伤,当珍妮陪伴着她用三个月的时间让他恢复,当走出幽暗的山洞,阿斯特朗姆终于拿起了那把沾着血迹的刮胡刀,向父亲一样面对着自己真正的敌人。

但是当阿斯特朗姆站在天堂广场上的时候,当他以死兔帮的名义向比尔公开挑战的时候,他的个人复仇其实已经放在了另一边,因为那个民选出来的议员莫克被比尔杀死了,作为爱尔兰移民,莫克也曾用暴力杀死了自己的敌人,在他手上沾着44个人的鲜血,但是在暴力之后他走上了另一条为移民和难民争取权利的道路,那就是竞选而成为议员。但是对于比尔来说,这种所谓的民主是对于自己建立的秩序的极大破坏,当他找到莫克的时候,莫克没有号召自己的选民用暴力向比尔宣战,“以暴制暴,他们已经麻木了,必须以民主的方式解决。”但是当莫克转身的时候,比尔的那把斧头却砍向了莫克的后背,当莫克倒下的时候,是民主秩序的破灭,是暴力征服的重演,比尔在那根刻着44条印痕的拐杖上又刻下了一条,“这是第45个,就是你自己。”

“America was born in the streets.”这是写在海报上的一句话,什么是美国?那无非是街头建立的秩序,无所谓民主,无所谓平等——当阿斯特朗姆和比尔相约在天堂广场对决的时候,其实暴力世界根本没有给他们平等对话的机会,那些反抗征兵制度、税收制度的穷人们变成了暴徒,他们打砸纽约的各处建筑,他们杀死代表政府的有钱人和官员,而在混乱中,他们甚至把黑人视为仇人;而军队和警察作为镇压的武器,用大炮、枪械向人们开枪,无论是暴徒还是无辜者,无论是死兔帮还是地头帮,都变成了枪炮下的牺牲品。

在硝烟弥漫的天堂广场上,帮派之间的决斗其实已经失去了意义,在混乱、暴力的纽约,他们也无法逃脱死亡的命运,当阿斯特朗姆的那把匕首刺向比尔的时候,比尔其实已经在炮火中身负重伤,而在匕首带来的痛苦中,他看了阿斯特朗姆一眼,目光中不是仇恨,而是怜悯,他看见了自己的命运在血泊中被推向了黑暗,在他倒下的那一刻,喊出的最后一句话是:“我是真正的美国人,我死得光彩。”但这无非是比尔的一个美国梦,一个被暴力吞噬的黑榜神话。

“没有人知道你曾在这里生活过。”当暴力者变成暴力的牺牲品,当秩序被另一种秩序取代,无论是比尔还是阿斯特朗姆,他们始终在纽约的秩序之外,始终无法以黑帮的方式进入权力体系,始终在那一页被他们书写的历史之外。对于他们来说,唯一得到安慰的是灵魂的自我救赎,“,最后,他们在尸体上放了蜡烛。这样他们的朋友,如果有的话,就可以在黑暗中认出他们,这是市里免费提供的。”

[本文百度已收录 总字数:4857]