2017-09-02 《摇摇晃晃的人间》:人生不如一句余秀华

圆形的绿色手环,上面是余秀华的一句诗:“一棵草有怎样的绿,就有怎样的荒”;四方的明信片,背面写着余秀华的心情:“告诉你一棵稗子提心吊胆的/春天”。没有挑选红色的那根手环,没有再读“穿过大半个中国去睡你”,一种选择,或者试图走近一个写诗的人,一个把绿和荒糅合在同一种命运里的诗人,一个把稻子和稗子区分成不同诗行的诗人。

在未开映之前,拿着大象点映的相关礼品,读到片段的诗句,以及那个曾经耳熟的名字,似乎从一开始就有一种先入为主的感觉——当然是诗歌。我没有买过任何一本余秀华的诗集,没有认真而完整地读过她的任何一首诗,所以在那些热传的诗歌面前,我一定是一个缺席者,也正是由于缺席,所以当从绿色手环读到绿和荒,从背面读到稻子和稗子,就轻易进入了余秀华的诗意里。因为空缺所以容易进入,这是不是仅仅是一种感受上的认同?而那些诗歌始终是断裂的,在纪录片的影像世界里,一行诗孤立在余秀华的故事里,几句话零落在乡村意象中,它们以插入的方式注解着一个诗人站在大地之上、抬头望见不可及天空的那种孤独感。

但似乎就此为止,关于诗歌,我只能坐在第六排的位置,以如此平视的方式在偌大的一块屏幕上打开。但是这不是关于一首诗打开方式的纪录片,“巴巴地活着,每天打水,煮饭,按时吃药/阳光好的时候就把自己放进去,像放一块陈皮/茶叶轮换着喝:菊花,茉莉,玫瑰,柠檬/这些美好的事物仿佛把我往春天的路上带……”一首写在明信片背面的诗,一首题为《我爱你》的诗,也是关于生活的诗,也是在后面被签名为“秀华”的诗——诗歌的所有注解必须返回到一个人身上,必须返回到每天打水、煮饭、按时吃药的现实里,所以从一些片段的诗开始,进入的是那个叫余秀华的人的世界。

|

| 导演: 范俭 |

|

不必标签化,就是不必过渡解读,极力地否定与极力地肯定一样,容易变成一种逃避,容易距离真实很远,而在纪录片展示的世界里,那个叫余秀华的诗人或者正像对待这些标签一样,扬起长枪,骑着战马,开始了一种抗争甚至战斗,而站在他面前的我们,选择真正进入观影世界的方式,不是诗本位,不是人本位,而是命运之本位。还是从明信片背面的诗歌《我爱你》开始,从“秀华”签名的人开始,那是一种活着的状态,打水、煮饭,按时吃药,当阳光好的时候就把自己放进去,然后跟随着美好的事物“把我往春天的路上带”。在湖北横店村这个乡村世界里,余秀华似乎就和那些大地上的草、树和麦子在一起,和天上的鸟、云和微风在一起,和池塘里的鱼、荷叶和水波在一起,坐在那里,世界仿佛是明净的,是纯粹的,是诗意的。

|

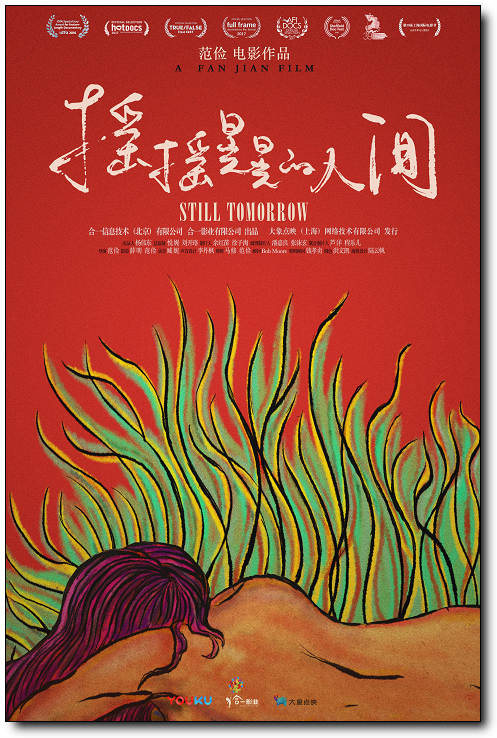

| 《摇摇晃晃的人间》电影海报 |

但是,作为一种生存现实,余秀华所面对的当然不是这些具有诗意的意象,她斜着嘴痛苦地表达自己,她吃力打着字,她走着路摇摇晃晃,现实残酷地告诉她,这不是一个正常的世界,从出生那一刻,身体的残疾就如烙印刻在她的生命,无法摆脱的她只能在前世的故事里寻找解释,所以当小时候母亲告诉她上辈子因为干了坏事才有这样的结局,她有些愤怒却悲情地质问,为什么我上辈子不是一个好人?上辈子,这只是一种宿命的说法,但是这辈子,何尝不是在宿命的世界里挣扎?

身体在变形的世界里,生命仿佛被掏空了,正是这种空洞感,所以当余秀华遇到诗歌之后,她开始疯狂地填补这种空洞,疯狂地把自己放进了阳光里,方框地想要告别“每天打水,煮饭,按时吃药”的生活,而是像一块陈皮那样,把自己放进“菊花,茉莉,玫瑰,柠檬”组成的春天里。的确,诗歌让她找到了一种生存方式,让她的灵魂渐渐独立,让她在现实里寻找到诗意,当那首《穿过大半个中国去睡你》在网上被疯狂阅读、被疯狂点赞的时候,余秀华在自己的突围中终于发现了那个出口,而且渐渐扩大,那光环笼罩着她。

在网络走红,继而出书、开研讨会,成为沙龙主角,在各档谈话节目中成为嘉宾,甚至被授予各种奖项,她完成了一个脑瘫病人的传奇,书写了一个农村妇女的神话,而这一切是因为她没有向命运屈服,在全盘否定中建立了属于自己的秩序。她发现了诗歌,诗歌成全了她,当余秀华走出横店村,在全国各大城市的活动现场成为热门人物的时候,她并不是走向了世界的反面,或者所谓的荣誉,所谓的名气,所谓的利益,只不过是她对于命运否定的另一个开始。

十九岁她走入了婚姻殿堂,丈夫是大她十几岁的尹世平,结婚生子,似乎一切都按照既定的规则发生着,当这个入赘的农民成为余秀华家里的劳力,对于余秀华来说,却并不是对于命运的改变,像他的出生一样,她需要的是一种对于空洞的填补,诗歌是对于精神世界的追求,而爱情呢?一场婚姻并没有给她带来那一份期盼的爱,相反,她却在这一场被父母安排的婚姻中看见了更大的空洞。余秀华把自己的婚姻看成是束缚,所以在日渐强烈的反抗中,她开始疏远丈夫,开始埋怨家人,在别处打工的尹世平每年回家只能自己独居在那一间小屋里,余秀华开玩笑的500元“睡觉费”仿佛就是对自我的救赎。

余秀终于最后选择了离婚,那仿佛是一场漫长的拉锯战,在成名之前她用诗歌填补空洞,对于存在的婚姻抱着一半委屈一半将就的心态,而在成名之后,随着外面世界被打开,随着经济上的独立,她需要挣脱这个牢笼,彻底地挣脱,从而如诗歌一样,给她灵魂和肉体的自由。曾经她怕六十岁还没有离婚,怕命运将她甩下来之后粉身碎骨,但是她又不怕流言蜚语,不怕被说成荡妇,对于余秀华来说,怕和不怕都是对于命运的一种态度,而当最后走出那一步,当手握红色离婚证欣喜的那一刻,当和尹世平在出租车上谈笑的时候,“我草““”破鸡”的骂声不再了,她仿佛看见了自己自由的肉身,看见了自己独立的灵魂,看见了美好的未来,看见了温暖的阳光。

这或者是余秀华对于命运抗争的胜利,那些美好的事物仿佛正在把她往春天的路上带。但是对于余秀华来说,离婚只是一种全盘的否定,就像对于身上的三个标签一样,她的世界不需要这些束缚,不需要继续在错误路上,但是命运却并没有让她自由,或者命运从来都以自己的方式存在着,怕与不怕,爱与不爱,出名或者回到乡村,余秀华还是要每天“巴巴地活着”,还是要“每天打水,煮饭,按时吃药”,甚至在她区分不了稻子和稗子的区别之后,她对于那个有着诗歌的春天只有一种心情:提心吊胆的怕。

这便是摇摇晃晃的人间,从命运开始又回到命运,而在这个不是一个人的世界里,余秀华从某种意义上也制造了那个“摇摇晃晃的人间”,和丈夫尹世平结合是家里人安排的一种命运,但是对于尹世平来说,这样一种婚姻何尝能得到幸福?长期在外地打工,每次寄给家里钱,一个正常的男人选择一个脑瘫的女人,并且入赘其中,本身就是一种妥协,而当余秀华用500元的“交易”让婚姻名存实亡的时候,当余秀华在诗歌里虚构了一个去酒吧盯着女人屁股、喜欢听女人叫床声音的男人的时候,实际上她也把尹世平推到了命运的不公平里。其实,这是本身就错误的婚姻,就像余秀华在北大讲座时那个站起来讲起梦境的老太所说,她想要熬一杯黑芝麻,但是当她搅拌着的时候,忽然发现自己倒进去的是一杯水泥,黑芝麻散发着香味,水泥却凝固在那里,黑芝麻可以满足食欲,而水泥作为工业流水线的组成部分,它意味着现代社会的冷漠。

黑芝麻和水泥,被搅拌在一起,这不是黑芝麻的错,也不是水泥的错,它们只是被那双命运之手放在了一起,所以当余秀华在活在摇摇晃晃的人间时,最后拿着15万元补偿、卷起铺盖离开的尹世平何尝不是活在“摇摇晃晃的人间”。还有余秀华的父亲和母亲,当他们在出生那一刻看见脑瘫的女儿时,当他们每天都面对余秀华的时候,是不是会在内心深处忏悔于一种不公的命运;而当癌症的病魔无声无息降临在母亲身上的时候,哪里有什么必然?哪里可以去抗争?一种死,尽管“腰身比我的粗,乳房比我的大”,但是在最后看得见的人生终点里,命运何尝不是这样摇摇晃晃地走近?

摇摇晃晃而来,摇摇晃晃而去,摇摇晃晃的婚姻,摇摇晃晃的人生,其实每个人都活在摇摇晃晃的人间,只不过余秀华的身体病态,强化了这样的摇晃感,所以在命运本位的影像里,你可以没有读过余秀华的诗歌,你可以不在她身上贴上那些标签,但是作为一个人的存在,我们在命运本位里同样听到的是那一声叹息:“如果还有明天,可惜还有明天。”

[本文百度已收录 总字数:4365]

顾后: 《时时刻刻》:打开死亡的三种方式