2017-11-16 《三颗石头》:工具的迷案

当无对白的画面展示情节的时候,旁白是不是推进的工具?当抽象的数字陷入在无答案窘境的时候,具体的实体是不是解读的工具?在打地鼠的游戏里,榔头是不是必然的工具?当我们生活在工具世界里的时候,人作为存在会不会异化为另一种工具?

一个问题,其实在被具体的工具运用之后,它走向了多元的可能,“皮特有几颗石头?”这是开场的问题,一个女声,旁白,就在黑与白的影像背面,看不到她,只听到声音是不是就足够了?当声音变成唯一的工具,它负责解读剧情还是在制造歧义?因为在第一个问题之后,声音工具提出的是第二个问题:“有几颗石头在皮特那里呢?”第一个问题和第二个问题,在时间上相差几十秒,其中出现了摇晃的镜头,出现了一个类似男人的脸,出现了站在那里的老人,还出现了拿着石头的手。

一双手,是两颗石头,椭圆的石头,粗粝的石头,白色的石头,每只手各自拿着一块。当两颗椭圆的、粗粝的白色的石头出现的手上的时候,影像已经回答了声音提出的问题,似乎在必然的展示中问题已经没有了任何悬念,但是问题是,拿着石头的男人就是皮特?或者说声音说提出的问题是不是对应于画面中那个站立的男人?再回过头来考察声音提出的这两个问题,看上去很相似,关于皮特,关于石头,一种疑问句,但其实有着本质的差别,“皮特有几颗石头?”,动词是“有”,石头作为一种物,它对应的主体是皮特,也就是说,主语是皮特,皮特有几颗石头,意味着皮特拥有几颗石头,石头可能很多,但是对于皮特来说,他拥有的量就在自己手里。而第二个问题,主语变成了石头,或者是“有几颗石头”,皮特只是石头存放的位置,石头可能很多,但是对于石头的命运来说,在皮特手上的石头可能意味着和别的石头不一样的命运。

|

| 导演: 大卫·林奇 |

|

|

|

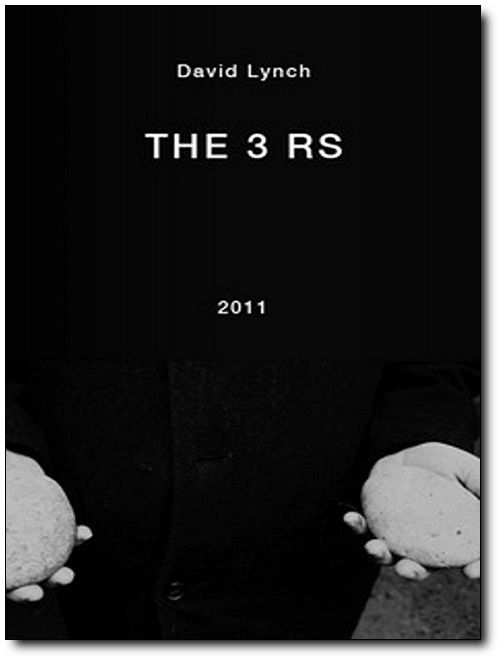

| 《三颗石头》电影海报 |

所以旁白的问题可以以搁置的方式对待,而回到影像本身,接下去碰到的问题同样是一种歧义,黑板上写着“皮特有多少颗石头”,声音转变了文字,而且就在固定不变的黑板上,而在黑板的正中是一个四方的框子,框子无疑是提供答案的地方,一个女人爬上梯子,写下了“3”这个数字,她回过头来望了望镜头,没有更改答案,第二个女人也是爬上了梯子,却在框子里写下了“14”,似乎有些犹豫,但是在迟疑了一下之后也没有修改。

一个关于多少颗石头的问题,出现了截然不同的答案,而且两个数字不是接近,它们形成了巨大的反差,那么这种数字的差异如何出现的?在同样的问题面前,在同样的场景中,甚至在同样作为回答者的女人身上,这样的答案其实趋向了无限可能,3和14只是其中的两种答案,在它们之外或许还有5,20,76……差异的数字和答案之所以产生,是因为这个问题根本没有可能的落脚点,也就是说,数字也被搁置在悬空状态下,真正的问题是:谁是皮特?

歧义指向了共同的原点,声音中的皮特,黑板中文字里的皮特,是不是都不是一个具体的人?它无法和那个拿着石头的男人联系在一起,无法和手里有两颗石头的老人联系在一起,这种缺少必要联系,也正是工具和真实,数字和实体之间存在着间隙有关。声音是推进剧情的工具,实体是使数字具体化的证明,但是它们没有必然的对应关系,或者工具本身就解构了这种固定思维,谁是皮特变成了一个悬而未决的问题,所以皮特有几颗石头也就变成了一个悬案。

如果到时候解构已经完成,似乎也太仓促了,当出现“学校”字幕的时候,这个迷案其实开始了另一种解构,学校是什么?是传播知识,教书育人的地方,是为疑惑的人寻找答案的场所,甚至就是为了回答“皮特有几颗石头”这个问题的终极,但是在所谓“学校”这个字幕之后,也产生了歧义,那里根本没有老师,根本没有学生,也根本没有所谓的知识,那里有的是浮游在水面之上的小黄鸭,有藏在地面之下的地鼠,也就是说,学校的意义在于一种游戏,而这两个游戏的目的就在于传达工具意义:小黄鸭的头被一把剪刀剪断,跪在地上的人用榔头敲打着地面,在打地鼠的游戏中听此起彼伏的尖叫声。

剪刀和榔头是一种工具,它们和游戏有关,只有它们之存在,才是游戏得以继续,但是当小黄鸭在惨叫,地鼠在尖叫,有工具的游戏反而变成了一种扼杀,也就说,在工具的操作中,小黄鸭被剪掉了头,还有什么可以继续游戏?地鼠被榔头打掉了,还有什么可以继续游戏?工具激活了,推进了游戏,但最后却一定是毁坏了游戏,所以“学校”之出现,就是为工具提供了一种毁灭的命运,而在这种毁灭中,最初的那个声音,之后的那个老人,后面的那块黑板,以及根本不指向答案的“3”和“14”又有什么存在的意义?而当一切的工具都被解构,都被否定,连问题本身也变成了虚无,那么皮特也就只是一个无意义的符号,那个提出问题的声音,那些提供可能的数字,那两个写下数字的女孩,以及手上一直拿着石头的老人,也都陷入到了无意义的纠葛中。

没有意义而寻找意义,没有答案而编织答案,没有学校的学校,没有游戏的游戏,没有石头的石头,没有皮特的皮特,人也只是一个工具,一个符号,一种可能,而当林奇用“三颗石头”来注解这个无意义的短片时,林奇本身是不是也变成了一个从不提供答案的符号?在游戏的世界里,他制造了迷案,却最后迷案本身的解构中,被人剪掉了小黄鸭一样的头,发出了地鼠的尖叫,被不被命名的人握在手里,掷出去或者不掷出去,都已经不是石头。

[本文百度已收录 总字数:2974]

思前: 《六人患病》:复数的疾病

顾后: 《大象》:长镜头下的谋杀