2018-01-17 《浅坟》:人心是旋转的迷宫

为什么又是螺旋形的世界?那是《移魂都市》里被杀妓女身上的标记,是约翰逃离追捕时的螺旋形楼梯,那是《死亡幻觉》里掉落的飞机引擎上的符号,是“圣物”坠落而进入离线宇宙的标志——当“邪典”系列电影被开启,螺旋形的世界一而再地成为一种影像的暗示,它是迷失的开始,是悬疑的入口,也是不可知论的隐喻,而当《浅坟》的世界里,以旋转的人脸作为开场白的时候,指向的人心中那个黑暗的迷宫。

“我不感到羞愧,我懂得爱,我懂得拒绝,我也不怕坦白我的感受,信任和喜爱是生命中的东西,但是无法相信朋友该怎么办?”当一个声音在喃喃自语的时候,他是那个为了一箱子巨款而丧失理智的人?他是那个被一把锋利的刀刺进身体的人?他是看着朋友被自己杀死的人?可是,他分明已经死了,殷红的血从他的身体里流出,在地板上形成了一个死亡的区域,他没有喊叫,没有挣扎,就那样睁着眼看见世界在他面前寂灭。成为一具尸体,并且包裹好放进了陈尸柜,当大卫在最后死去,当一种死亡变成现实的时候,起初喃喃自语的人又是谁?那个懂得爱和信任的人又是谁?

死者说话,是因为死亡已经超越了生者的世界,“这个故事发生在任何城市。”任何城市,以及任何的人,他可能不是大卫,也可能不是在身边忍受着疼痛的亚历克斯,可能不是拿着一箱子巨款逃跑而最终发现里面只不过是被撕碎的报纸的朱丽叶,他们是你,是我,是他,是每一个在金钱面前释放贪欲,在贪欲面前走向死亡的人,是每一个曾经懂得过爱懂得过拒绝的人,但是最后,在旋转的世界里,一定是迷失了自己,就像在说不出话的死亡里再也找不到自己。

迷失是一种黑暗的降临,也是在螺旋形的楼梯上,那个只有手电筒微弱灯光的夜晚,当他们抬着死去的雨果从楼梯上走下来的时候,一种死亡其实已经笼罩在他们身上。它是那个新来的租客雨果毫无预兆的死,但是当红色的床单下,一双眼睛再也无法合上的时候,死亡已经被看见了,大卫看见了,亚历克斯看见了,朱丽叶也看见了,看见就是正在发生,它无可逃避,在死亡中变成另一种死亡,一个人的死亡变成许多人的死亡。于是,旋转楼梯上,那唯一照亮他们的手电筒从朱丽叶的手中坠落,在空中来不及做出漂亮的翻滚动作,手电筒便进入到无底的深渊中,一种黑色,看不见地面的黑色,仿佛死亡,正在吞噬每一个心怀恶念的人。

而

|

| 导演: 丹尼·博伊尔 |

|

无限可能,其实意味着无限不可能。大卫、朱丽叶和亚历山大三个人是如何相识的?他们为什么要合租在一间公寓里?又为什么要征召另一个租房的人?这些疑问其实没有答案,或者根本不需要成为这一个螺旋形迷宫的背景,只是一种组合,他们可能是大卫、朱丽叶和亚历山大,也可能是雨果、卡梅伦和布莱恩,谁和谁都没有关系,他们曾经经历了什么也没有关系,因为正如那个旋转的脸喃喃自语时说的那样:“这个故事发生在任何城市。”这也是一种必然,但是必然总是允许被偶然打破,雨果成为最后的合租者当然是偶然,雨果猝死或者被杀在床上也是一个偶然,甚至那晚他们走下螺旋形楼梯的时候,手电筒掉下深渊也是一种偶然,偶然还包括,他们对合租者提的那些问题:“你离婚了吗?你吸食大麻吗?你如何看待反基督教?……”审问也罢,合影也罢,一切都充满了游戏味道,但是当游戏正式开始的时候,它需要的是一种规则,一种走向必然、可以控制的规则。

雨果成为最后的合租者,看起来是游戏规则下的产物,因为他们问的一个最关键的问题是:“你杀过人吗?”雨果摇摇头,说“没有”。否定的回答,似乎排除了危险,排除了死亡,排除了像黑暗一样降临的可能,为什么三个人会问雨果这样一个问题,因为对于他们来说,死亡不是遥远的,它在一步步走近。那时其实雨果已经被允许搬进来,他告诉他们自己是个作家,曾经写过一部关于牧师死亡的小说,但是雨果其实想要表达的是:“他不是牧师,他没有死。”也就是说,雨果作为一个作者,轻易改变了死亡的走向,是牧师或者不是牧师,死去或者没有死去,结局不是必然的,它充满了各种可能,在这样的可能里,不死甚至比死亡更可怕。所以在吃晚餐的时候,他们问的是“你杀过人”的问题,雨果的回答是否定的,但是在一个现场之外的镜头里,取款机前分明是两个人在杀一个人,那暴力留下的血痕成为死亡最直接的证明,钱、暴力和死亡,闪现在这个宛如游戏的问题里,是一种预兆,也是一种必然。

|

|

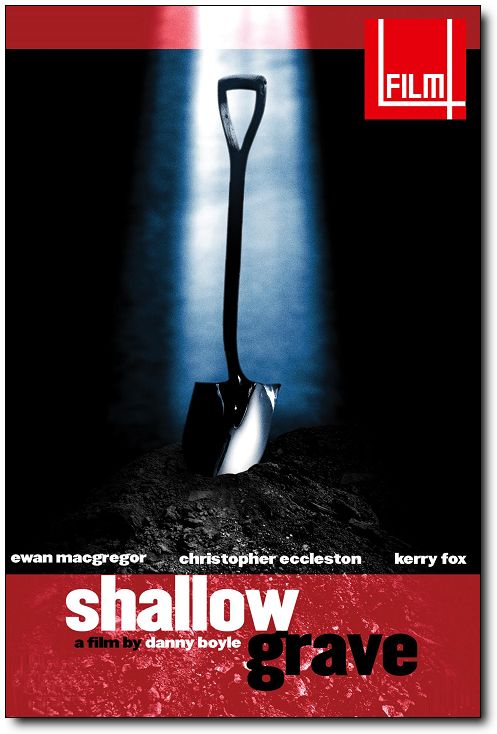

| 《浅坟》电影海报 |

于是雨果死了,于是留下了一大箱现金,于是三个人陷入了迷惘。在他们走下螺旋形楼梯之前,他们其实并没有完全坠入到黑暗中,破门而入看见了睁着眼睛的雨果,一种惊讶,甚至是一种恐慌,亚历山大说,一个自杀的人是没有亲人的,而大卫却说:“我从来没有看见过死亡。”那时对于他来说,死亡是真切发生的,在第一次面前,他其实可以忽略那一箱子的钱,这和亚历克斯和朱丽叶不同,亚历克斯表现出的是好奇,朱丽叶表现的则是冷静——作为一个医生,每天接触病痛和死亡,一个无辜者的死亡在她那里更是麻木。但是对于大卫来说,螺旋形的世界似乎正在慢慢打开,“你们为什么不找警察?”第二天上班他也开始魂不守舍,即使最后他们决定把尸体掩埋在树林的时候,大卫依然是不安的,而这种不安让他渐渐远离了亚历克斯和朱丽叶,沉浸在自己的死亡体验中。

他和朱丽叶、亚历克斯参加了而所谓的疾病儿童基金会的聚会,但是他总是郁郁寡欢地想到了发生的那次死亡;他发现朱丽叶和亚历克斯用箱子里的钱买了录像机并且在公寓里玩乐的时候,发出了愤怒的咆哮;当楼下发生入室抢劫的时候,他以一种窥视的方式观察警察,也害怕他们会上楼来调查。不安、害怕和恐惧,让大卫渐渐迷失,他终于下定决心把箱子搬上了阁楼,用胶带塑封,然后藏在了水箱里。对于他来说,这不是装有大量现金的箱子,而是一个随时可以将他带向死亡的危险物。这样的封藏,是不想让自己担惊受怕,可是就像死亡一样,早就无法逃脱,两个陌生人闯入了他们的房间,当他们爬上阁楼寻找这一只箱子的时候,大卫终于从一个保护箱子保护自己的人变成了拒绝别人的杀手:他轻易就将两个闯入者杀死。一种死亡发生,只是一个起点,它带来的是另一种死亡,以及复数的死亡。

其实已经无可逃避,就像那只从螺旋形楼梯里掉落的手电筒,再也无法射出光亮,再也无法照见方向。把自己放在阁楼里,不上班,甚至不出门,不下楼,像是一种无限接近死亡的孤独者,越是隔绝就越是黑暗,他用电钻在阁楼的地板上打洞,让底下的光线照射进来,似乎是一种对于希望的渴求,但是这无非是一种自我欺骗,因为他的手上已经沾满了血,因为他已经成为罪恶的帮凶。那时候他内心最后的问题或者就是那个关于爱和信任的问题,关于亚历克斯,他的信任已经毫无意义,因为在争执中他用电钻对准过他的前额,而对于朱丽叶,他的所谓的爱也变成了某种偷窥,在阁楼上从那小小透着光的洞口向下张望,他看见了在床上的朱丽叶,看见了换衣服的朱丽叶,当最后他向朱丽叶示爱,而被接受的时候,这一种爱早就失去了意义,它甚至变成了相互利用。

人心是慢慢跌落进螺旋形深渊的,因为无奈而埋尸,因为害怕而杀人,对于三个人来说,从来没有形成所谓的命运共同体,他们各怀鬼胎,朱丽叶偷偷买了去往里约热内卢的机票,亚历克斯发现了藏箱子的水箱,他们各自沿着自己设计的方向前进,即使有交集,也完全是对于那一箱子现金的觊觎。但是为什么不能三个人平分?用友好、和平的方式化解争斗?因为人心是个陷阱,因为欲望是个深渊,旋转的迷宫里他们只是任何人中的一个,他们无法自救也无法他救,在向下的楼梯里只有一个结局,那就是死亡。

在柜子上爬行的玩具娃娃发出诡异的笑声,它的头上是一把红色羽毛的箭镞,当它跌落在地上的时候,连诡异的笑声也不存在了,沉默是可怕的,而这游戏一般的存在就是把三个人推向了最后的沉默,朱丽叶和大卫在那一夜之后,终于开始了最后的行动,但是早起的大卫没有叫醒朱丽叶,当朱丽叶发现大卫要离开挡住了去路的时候,亚历克斯和朱丽叶似乎结成了同盟,而他们的同盟意义在金钱面前又迅速瓦解:大卫和亚历克斯争斗,杀心渐起的大卫用一把水果刀刺进了亚历克斯的肩部,而正当他欲置亚历克斯死地的时候,一把刀从后面插进了大卫的身体,大卫睁着眼睛倒在血泊中,站在她后面的是朱丽叶,正当亚历克斯欣喜于她救自己的时候,朱丽叶却用力将那把插在他肩上的刀又深入了几分,最后甚至脱下鞋子把刀深深敲入了身体,并且插入了底下的地板上,然后迫不及待地拎着那只箱子逃离了公寓。

一个人死去,一个人痛苦,一个人逃离,三个人的世界彻底分解,还有什么友谊,还有什么信任,还有什么爱?谎言的世界里,到处是黑暗,而朱丽叶是最后的赢家?当她打开箱子,才发现箱子里根本没有什么现金,只有那天登载着杀人案的无数张被撕破的报纸。钱去了哪里?在大卫死去的血泊下,在亚历克斯滴血的地板下,那些一捆捆的钱就在那里,整整齐齐,却慢慢被血渗透。身体之下的金钱,死亡之下的欲望,这是不可颠覆的秩序,友谊和信任似乎太浅了,浅得在一丁点的不安中就想到了毁灭,浅得稍微诱惑一下就变成了自相残杀,它被欲望和死亡所覆盖,就像在树林里的埋尸现场,那三个生命在泥土底下也似乎太浅了,警察轻易发现了他们,而只要有一丝线索,掉落在螺旋形楼梯的罪恶就会水露石出,就像大卫曾经对亚历克斯说的那样:“你埋得太浅了。”

“是的,我相信朋友,但如果有一天无法相信他们,那该怎嘛办?”旋转的脸永远在迷失,而这一个问题似乎再没有了答案,因为喃喃自语的大卫已经死去,因为螺旋形的楼梯已经打开了罪恶的通道,因为任何城市的任何人都是这个故事的主角,还因为,所有试图掩盖人性贪欲的坟墓都挖得太浅了。

[本文百度已收录 总字数:4939]