2011-01-17 《鬼子来了》:谁是谁的谁?

像神害怕两片同样的树叶

门,害怕外面来的同一片钥匙

——张枣《南京》

门一直紧闭着,我独坐其中,一部2000年上映却遭禁的电影在一个狭小的窗口播放着,这不是一次正襟危坐的观影,这个夜晚含着太多的偶然,所有的点击变得随意,这里的确没有神,也没有神害怕的那些树叶,张枣的诗被我翻到定格在其实无关主题的页码,同样,一部电影业随时可能因信号和时间被中断,它甚至从未入主流。

而那一刻,门终于开了,那个“谁”的提问隐秘在1945年叫挂甲台的小山村,马大三的脑门上指着一把枪:“听着!这两人抓空替我们审审!年三十午夜黑介我们过来取人,连口供一堆儿带走!明白不?”枪的背后是生命的直接威胁,当马大三对于来者身份的疑问最后只是一句“我”来回答的时候,一扇门从此打开了一个夜晚,也终于打开了神害怕的两片树叶,不可抗拒的命令代替了翻云覆雨的快乐,中国农民的苟且却安静的生活变成了“我是谁”的悬念,这个悬念把马大三和挂甲台村里所有人都推到了一个不可知的未来。

“我”到底是谁?合着眼的马大三不知道,绑着绳子的花屋小三郎和翻译官董汉臣不知道,所有人都陷入了一种莫名的恐慌,而对于他们来说,对于“我”是谁的疑问并不是最大的问题,在他们看来,这个“我”是会出现的,会在“年三十午夜黑介”过来取人,会把花屋小三郎和董汉臣原封不动地带走,但是当年三十的午夜黑介过去,“我”仍然没有露面,甚至半年之后他们用自己的牺牲换来两个俘虏的平安时,“我”还是没有出现,而当二脖子寻找到五队长打听送人和取人的事时,“我”已经彻底消失了,两个俘虏的命运便真的成了悬案。

在马大三看来,他们起初只是“受人之托”,根本不存在什么生存的危险,但是当那个黑夜开门后的命令变成一成恐惧的时候,马大三内心的生存困境便爆发出来,这里根本不是如何对待两个俘虏的问题,而是变成他心头难以摆脱的噩梦,年三十白天有人敲门,马大三问:“谁啊?”门外人说:“我!”开门一看却是送口供来的五舅姥爷。马大三抱怨道:“别‘我’‘我’‘我’的,我怕这个‘我’呀!” 两个俘虏被马大三藏到长城烽火台后,有人没敲门就直接进了外屋。马大三在里屋问:“谁啊?”鱼儿的儿子小碌碡撩帘进来:“我!”马大三生气道:“你别‘我’‘我’的。” 在这个时候,“我”的缺失才成为一种悲剧,杀还是不杀便成为他们唯一的选择,也正是杀掉俘虏才可以恢复到以前平静的生活,可以说,马大三及村里人和花屋小三郎、董汉臣的矛盾根本不是侵略和反抗的矛盾,也并不是民族之间的矛盾,在这个时候,马大三还是一个充满奴性的中国农民,对于日本人,他没有天生的仇恨,甚至为了那个夜晚的命令,而放弃自己的安静生活。是命运把他推向了一个没有选择的境地,所以才会有那么讽刺的“以命换粮”计划的实施:

日人花屋小三郎,去年腊月来吾乡。挟风带雪,神色惊惶,衣容不整,兼有枪伤,何人送之,我等不详。六月有余,寒来暑往,我等村民,仁义心肠,鼎力相帮,节衣缩食,悲苦难当,着急上火,没齿不忘。花屋感恩,允我口粮,两大车整,报答有方。我等笑纳,各得所偿。花屋汉臣,归还日方,自此之后,两不相伤。立下此约,中日两方。

善良的中国农民正是相信战争下的契约才会最后导致日本人的大屠杀,那种换粮的温情还未凉歇,甚至“沾亲带故”来分粮的美好憧憬还未真正开启,日本人便用屠刀指向了挂甲台村村民,在这里,“我”是谁的疑问根本没有了意义,虽然酒冢还在质问“能否告诉我,到底是谁把他送来的?”,但是这只是为大屠杀寻找一个逻辑上的借口,这也是悲剧的发生变得理所当然。

|

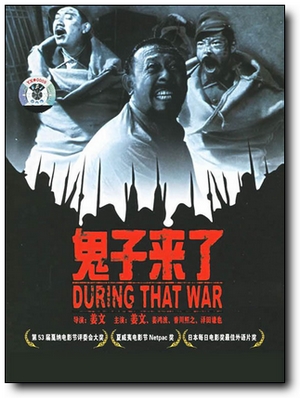

| 《鬼子来了》电影海报 |

粗看起来,“我”是这场悲剧的最大原因,“我”的缺失使马大三和村里人无法摆脱那两个俘虏,无法回到以前的生活,但实际上这里还有一个更大的寓意,那就是语言的障碍,一个日本兵,一个翻译官,放置在日占区的中国农村,这已经凸显了语言陈述的某种不可能,而花屋小三郎和翻译官董汉臣的不同利益,使语言成为导致事件向不同方向发展的最大原因。五舅姥爷提审时,董汉臣故意翻错了花屋小三郎的怒斥,语言是死亡的,当日本兵来村里抓鸡时,语言又开始了回归,包括小孩高声大叫日本兵在长城,都让语言在一种若即若离中把矛盾推向一个高潮,而最后花屋小三郎一句“大哥大嫂过年好,你是我的爷,我是你的儿”则直接把悲剧推向了大屠杀的极致。

这是不是巴比塔的一个终极命题?比“我”的缺失更可怕的是不是语言的缺失?在语言陈述的难题背后,却是人物身份的缺失,因为夜晚的“我”,把所有人的命运推向了一个不可知的地步,姜文说:《鬼子来了》里的这些人,翻译官、鬼子兵、小队长、马大三、村长,他们都不是在他们原有的位置上,都在超乎自己能力之外的位置,又必须对自己的命运做出决定。特别是马大三,他是中国农民的代表,枪指着脑袋的时候,他“合着眼”只能绝对服从,他身上的奴性充分展示出来,而当“我”说好年三十来取人失约之后,马大三开始有了自己主宰命运的萌动,他说:“说好三十取人,他取了吗?半年都过去了,他要一辈子不来取人,你还给他养活一辈子?啥事总听他们的,就不兴自个给自个作回主!” 但这也只是自发状态下的觉醒,而当日本人屠杀村里人之后,马大三内心的反抗才爆发出来,取而代之了先前的恐惧。而最后马大三愤然复仇和慷慨赴死,便是最后的自觉,只是来得太晚,来得不合时宜,在怒目圆睁地“含笑九泉”的背后,是专制可悲的高少校,是嚼着口香糖的盟军,是花屋小三郎最后的刀起,而那一刻,日本已经投降,日本刽子手已是十足的战争俘虏。

马大三不是死在抗日战场上,却死在抗日胜利后的日本俘虏刀下,这实在是一个天大的讽刺,“农民愚昧”和“战争荒诞”的背后是一个民族奴性的悲剧,正像刘爷所说:“长城万里今犹在,不见当年秦始皇。”而那个疯癫的七爷倒成了一个伏笔:“王八操的,我一手一个都掐巴死,刨坑埋了!”多么震撼人心,也多么振聋发聩,只可惜,所有人都把他当成是格格不入的疯子,疯子哲学的背后是集体的沦落。

《鬼子来了》完成于1999年,2000年4月,姜文未通过审查却私自将该片送往第53届戛纳国际电影节参赛,国家电影局要求3家制作公司从戛纳电影节上撤回该影片,没想到该片却获得了戛纳电影节最高奖评委会大奖。,而后获得2002年日本“每日电影奖”最佳外语片奖。该影片已在日本全国50多家大小影院放映,观众突破4万人次。而不同的境遇是,这部电影从未允许在国内公开上映,我不知道这里是不是也有影片主题的那种现实讽刺,姜文说:“我描绘了人类的误解与爱恨,恐怖与死亡。”而这种误解、爱恨、恐怖和死亡是不是也是一种集体无意识,重重的把门关上了。

当马大三的头颅落地,黑白便换上了色彩,这是不是最后的光明之路,为什么要用这样的极具讽刺的死来成全?寒夜依旧,“我”依然是一个未知的迷,但当我们都成长为自己,都不再恐惧地想“我”是谁的时候,神才不会害怕两片同样的树叶。

[本文百度已收录 总字数:3457]

思前: 1988或者1Q84,耳光响亮

顾后: 作为一种词汇的雪