2018-05-05 《后来的我们》:你和我都是单数

他留不住她,共通体的终结和它的开始一样随意;或者,她已完成了她的工作,她已比他相信的更为根本地改变了他,给他留下了一段尚未发生就已经失去的爱情的回忆。

——莫里斯·布朗肖《不可言明的共通体》

当然是在计划之外的。“不看院线电影”虽然不是一种成文的规则,但是无数次遭遇的烂片经历,只能将一个不大不小的影院当成是商品交易场,情感、故事、色彩、音响都会变成一种消费品,而自己坐在那里的时候,当然不是作为展现和凝视的“共通体”而存在的,隔着座椅,隔着观者,隔着屏幕,彼此都处在一种分离的情境中——你甚至可以打开手机浏览某些重要不重要的信息,确认必需或不需看的时间,如此而已,彼此独立。

而且,晚上也喝了酒,在一种大脑放弃复杂思考的微醺状态中,我只是一个自然人,无关联的故事和场景,大约把自己当成了不在场的观者,所以那上面演绎的十年情感路,似乎隔着遥远的距离,此前的他们,后来的我们,都是一个词组,而词与词之间是可以分割的,甚至留着太多的间隙,在里面放进去一些误解,一些赌气,一些歧义,甚至还可以塞进去像气泡一样的酒嗝,易碎,却带着无法融入的味道——如此,不管是观者和电影,还是后来的“我们”,都不是结合在一起的整体,我们就是我和你,就是他和她,就是单数,且是孤独的质数。

甚至我一开始就是在那宽大的屏幕上寻找田壮壮,当林父出来的时候,我忽然有一种惊讶的感觉,怎么这么老了?第五代导演的标签放在那里,大约已经过去了几个时代,所以沧桑而孤独,一种寻找到的感觉完全是被时间改变的——这是“后来的他”。看起来,后来一定不是我们预期的时间维度,它甚至在以现在为起点的年华里成为一种茫然的未知,后来遥不可及,但是后来却突然改变了我们,所以屏幕外的“第五代导演”田壮壮,屏幕里一个人的林父,都变成了后来的“他”,一种单数的存在,甚至是一种质数的存在。

而林父之存在,却为“后来的我们”提供了一种不变的情感背景,无论是林见清和方小晓相遇的2007年除夕,还是最后分手各自生活的2018年除夕,他们的相识和相爱,他们的离别和陌路,都无法离开那个关键词:家,那一间小小的餐馆,那一屉的粘豆包,那一桌的年夜饭,那一个低着头的老人,都提供了不被岁月改变的永恒符号,甚至当林父去世,林见清回到人去楼空的屋子,那一种无法挥去的情感寄托已然成为一种永远在场的记忆,而对于方小晓来说,这不曾改变的是叫做“缘分”的东西:“做父母的,你们跟谁在一起,有没有成就,赚多少钱,都不重要。我们只希望你们能过上自己想要的日子,过得踏实,过得快活,健健康康的。缘分这事,能不付对方就好,想不负此生,真的很难。就算你们俩走不到一块,我们也会是一家人。”

最后一句话是:“小晓,好好吃饭,累了就回来。”一种缘分,一种寄托,一些记忆,在时间变成“后来”的时候,唯有它才是永恒的,而“累了就回来”就是一种家的归宿感,这才是不被时间改变的终点。可是为什么这个终点就成了后来,就成了遗憾,就成了一种单数的存在?因为回家总是有着相异的目的地,那就是离开,那就是理想,那就是拼搏,那就是北京。这是一个比时间更能切割共通体的东西,它以一种强大的力量让人漂泊,让人分离,让人成为后来的我们。

|

|

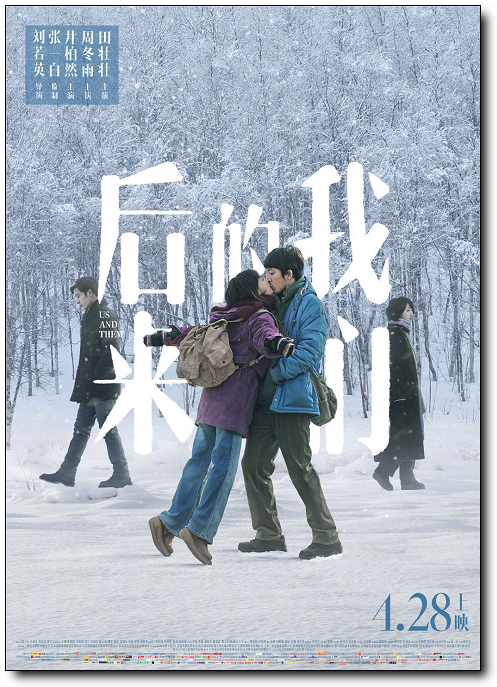

| 《后来的我们》电影海报 |

平心而论,为了理想而拼搏在林见清和方小晓身上都没有很好地表现出来,他们更像是缺乏目标的斗士,在没有自我定位的盲目中被撞得头破血流,方小晓似乎只为那一张北京户口,这是一种外在的身份属性,为了这个身份,她可以和自己根本不爱的人谈恋爱,她的目的直接而简单;而林见清在看不见未来的情况下,开始自暴自弃,那一脚踢翻吃夜宵的顾客,完全是意气用事,甚至是幼稚,甚至方小晓也责怪他“你是不是疯了?”对未来缺少规划,甚至在逼仄的现实里,错将成功等同于理想实现,这无疑两个人分道扬镳的关键。

而在这个错位中,当房子变成家,当有钱变成成功,无疑这一份感情也变得廉价。但是这个走向错位的结局中,林见清和方小晓的情感铺垫明显是苍白的,2007年除夕前夕在火车上相遇或许是他们内心激起火花的第一时间,这当然是完全感性的,之后林见清将她定义为“抽烟喝酒骂脏话”的特别女孩,也完全是感性的,但是爱上一个人的那一刻是没有道理的,也不需要理性。在他们的爱情里,明显是林见清先对方小晓有感觉,而方小晓或许是处在隐秘状态中,在她目光、表情中看不出一种内心被触动的感觉,大大咧咧地仿佛处在情感的外围,但是在那个出租屋里,当跨年钟声敲响的时候,他们却在脱衣中完成了对于情侣关系的构筑,一直没有进入状态,忽然就一百八十度大转弯,看上去所谓的爱情也只是欲望的释放。

这是一种缺少必要铺垫的转变,而在林见清幼稚般的行为中,“抽烟喝酒骂脏话”的方小晓又来了一个一百八十度的大转变,变成了成熟而富有理性的人,甚至在接林父住新房子的意见中直接站到了林见清的反面,家不是多大的房子,生活不是有多少钱,完全是林父的代言人,而正是这种突兀感使得两个人的爱情像没有展开就走到了陌路,那张破旧沙发,那半碗的方便面,那嘎吱嘎吱响的床,根本无法赋予特殊的情感意义,在所谓的爱情中,两个人的赌气,两个人的误解,更像是在玩一种游戏——那一次分手,林见清就是坐在椅子上独自一人打着电脑游戏,他似乎在戴着耳麦的隔绝中,在游戏场景的变化中才能遗忘现实的困境,所以即使在方小晓离开之后追了出去,他们之间也隔着地铁那扇门,透明不遮掩,却始终无法触摸到对方,也始终无法走向命运相同的方向。

所以“上九天揽月,下五洋捉鳖”是一种空洞的承诺,所以即使十年后解读“I Miss You”还会有不同的意义,当一切可能的色彩都沉淀,在那个只有黑和白的“后来”,一切都变成了如果,而所有的如果都没有了重新开始的可能,如果当初我们没有分手,“那我们之后也会分手。”如果当初我们冲动领证,“那现在已经离婚很久。”如果当初你一夜暴富,“那你已经有十个小三。”如果我们能坚持到最后,“那你就不会事业成功。”如果是可能,但结果是不可能,必然的不可能,必然的失去,必然的分离,“后来的我们什么都有了,却没有了我们。”

当走在一起的你和我变成了“我们”,必定是一个共通体,必定是一种整体,就像家,就像理想,就像成功,其实它们都不是一种可能,都不带着如果的标签,它以一种和整体妥协的方式弱化自身的追求,“不言明自身”就是让个体不在场,就是让间隙弥合在一起,爱你不是要成为我想要的自己,而是让我成为和你有关的我,“我最大的遗憾,就是你的遗憾与我有关。”当你我从这个共通体中抽离出来,其实一切都解体了,连同那些象征符号,都变成了一种缺席状态。所以即使在十年后,林见清成为一个成功人士,但是在可能的“后来”里,他也一定是一个失败者,尤其是对于妻子和孩子,如何在一种自我缺席的状态中付出一切?如何在一种影子般的存在中坚守契约?

“我们都预感到,我们只是抓住了那使之缺场地存在的东西。”这便是杜拉斯所说的“死亡的疾病”,“它有时指定了受阻的爱情,有时又指定了爱的纯粹运动”,这是它的双重性——所以当方小晓在十年后的黑白世界说“我还爱着你”的时候,没有人怀疑他们的爱情不纯粹,只是在这被时间的“后来”阻隔的单数世界里,纯粹之爱走向的是两个不同的方向,就像若干年前刘若英自己唱的那样:“后来/我总算学会了如何去爱/可惜你早已远去/消失在人海//后来/终于在眼泪中明白/有些人一旦错过就不在……”

所以在你和我的单数里,在为爱而爱的故事里,在十年改变的影像里,后来就是一种永不在场的状态:后来,字幕从下到上滚动着,后来,有人从座位上站起来,后来,大家在不热不冷的夜晚回家。

[本文百度已收录 总字数:3725]

思前: 《逃亡》:我看见了更可怕的时代