2019-05-05《穆谢特》:死亡,以游戏的方式

寂静的树林,寂静的河边,阳光透过树枝洒下来,河水缓缓地流淌,这似乎是最富有诗意的地方,没有老师的侮辱,没有同学的嘲笑,没有父亲的大骂,没有母亲的叹息,没有弟弟的哭喊,当然更没有邻居鄙视的目光,甚至没有了猎人们偷猎时发出的刺耳枪声。

这是一种空无的存在,身旁的牛奶罐是空的,裹尸布也不会送到死去的母亲身边,穆希特把裹尸布试在自己身上,旁边的树枝钩破了衣服,她不在乎,然后将它裹在自己身上,顺着斜坡滚了下去,第一次似乎离开河水太远,她又走上斜坡,然后再次裹着裹尸布滚下去,却被河边的灌木挡住了,第三次,她依然从斜坡上滚落下来,终于她的身体落在了水里,轻轻的落水声之后,水面恢复了平静,像什么事情都没有发生一样,一种死轻易抵达了。

没有挣扎,没有喊叫,穆谢特的死也是为自己制造了生命的空白,当岸边只留下破了的裹尸布,只留下空着的牛奶罐,一个十四岁的少女,用一种游戏的方式完成了死亡。或者对于她来说,死亡从来不是痛苦,不是挣扎,而是义无反顾的选择,就像母亲在喝下酒之前说的那样:“能无忧无虑死去就好了。”她喝了酒再也没有醒来,是用一种麻醉的方式忘记了死的痛苦,而少女穆谢特则用游戏的方式走向了生命的终点,像他这个年龄应该有的生活方式一样,死亡变成了回归。

死是一种解脱,因为死的反面是现实,因为现实里到处是冷漠、怨恨、暴力,它们构成了那个叫恶的东西。穆谢特的生命起点是家,而在这个破败的家里,没有欢乐,没有温馨,只有无尽的痛苦:母亲已经病入膏肓,她已经不能起床,只能在日复一日的折磨中迎接死亡;年幼的弟弟躺在另一张床上,他只会无休无止的哭泣。穆谢特要照顾他们,这是生活给予她的重担,每天早上起来磨好咖啡最好早点取好牛奶,让全家人开始一天的生活。

如果只是生活的重压,穆谢特或许还会坚强,但是贩卖私酒的父亲带给她的是冷漠和暴力,他对家务不顾不管,每天和别人干着非法的勾当,运来的酒换来了钱,换来的钱又喝了酒,而晚上回家他也从来不顾及家人,倒在床上用帽子当做方向盘,发出汽车开动的声音。这似乎已经变成了病态的生活,而当一觉醒来,他总是责怪和打骂穆谢特,那一次穆谢特在结束了酒吧打工生活之后来到了游乐场,在完了碰碰车之后被父亲看见,于是不由分说打了她一个耳光。

| 导演: 罗伯特·布列松 |

把家里的一切处理妥当,穆谢特便穿着破败的袜子、沉重的木屐鞋去上学。在学校里她没有朋友,老师也对她另眼相看,当同学们一起唱歌的时候,她沉默着,于是老师将她拉到前面,压着她的脖子让她一个人在钢琴前唱歌,这是一种处罚,更是一种示众,当一个孩子被区别对待,同学们发出嘲讽的笑声,而她对于同学的报复便是躲在草丛中,用泥土袭击他们,肮脏的泥巴丢在了他们干净的衣服上,丢在了香水瓶上,丢在了他们脸上。

对于老师和同学,她学会了报复,学会了反抗。但是在这个社会现实里,这样的反抗显得脆弱,当那天从学校溜出来之后,她走进了森林里,但是遭遇到了大风和暴雨,在黑夜中她的木屐鞋陷在了泥土里,她的袜子浸满了水,她的身体瑟瑟发抖。而在黑夜中,她看见了村里的马秋和阿鲁桑努之间的争斗。两个人对酒吧里的露莎有好感,但是那一次露莎却和阿鲁桑努在娱乐场里玩,被马秋看见了,嫉妒的马秋对露莎警告说:“我终有一天要杀了他。”在隐秘的森林里,两个人相遇了,在关于捕兽器的争论之后,他们终于说到了露莎,于是男人之间爆发了战争,在搏斗中两个人受伤,而最后却化敌为友,在那一壶酒的作用下他们和好了。

谢幕特目睹了全过程,而最后她也被阿鲁桑努发现,阿鲁桑努带她带小木屋,给她生火取暖,还把钱给她让她去镇上买玻璃球玩,而这一切的善意是为了一种阴谋,穆谢特告诉他看到的一切,关于争斗,关于非法捕猎,“绝对不能让谎言败露。”穆谢特答应了他,而阿鲁桑努在说出“有罪就是有罪”之后突然倒在了地上,因为壶里的酒起到了作用,他甚至在地上打滚,穆谢特为了报答他照顾自己,开始抬起他的头,开始唱起在学校里不肯长的歌:“让我们充满希望,三天后世界就属于我们了,罪孽深重的人请打开眼睛……”

穆谢特的歌声,穆谢特的善意,其实是在她短暂一生中最接近生命真意的表达,在风雨之夜有人为她烤火,和她说话,所以她回报以一种微笑,而她自己也看见了希望。其实,穆谢特从学校里溜出来,在某种意义上就是逃避,那一片森林给她一种庇护的感觉,即使大风大雨她也没有想到回家,因为家就是一个冷漠的地方,“你想穿越这片森林吗?”阿鲁桑努曾经这样问她,穿越森林似乎就是走向了另一个世界,抵达了另一种生活。但是森林里有暗设的陷阱,有男人的争斗,甚至也有诱惑,阿鲁桑努给她钱买玻璃球就是让她不要穿越森林,而不要穿越森林的真正目的是要在这个屋子里征服她。

|

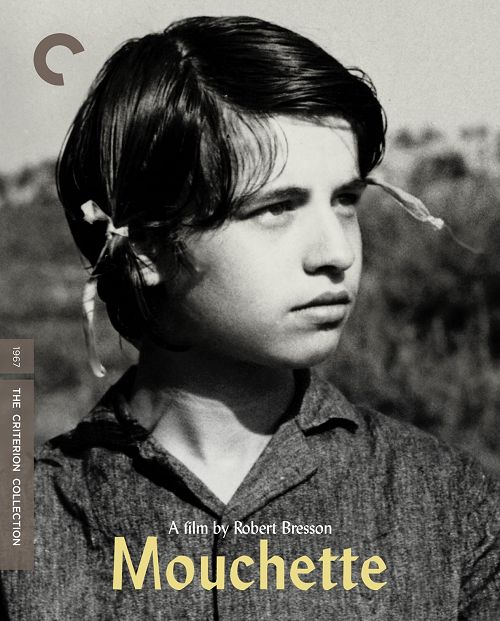

《穆谢特》电影海报 |

穆谢特终于无法躲避,当桌子被掀翻,她暴露在阿鲁桑努面前,终于在那堆柴垛上,她被阿鲁桑努压在下面,身后是柴火,是温暖,身前是暴力,是欲望,但是当阿鲁桑努整个身体压在她身上,起初挥动像是在反抗的手却停止了动作,然后伸到阿鲁桑努的身后,以一种拥抱的方式完成了转变。为什么会有这样的转变?阿鲁桑努对她的占有,是一种暴力,但是并非如父亲那样的冷漠,并非如老师那样的侮辱,那甚至有一点点温暖的感觉,也许作为一个少女,需要的是这样一种释放她自己欲望的机会,在没有压抑的世界里,她体会到了一个女人的感觉。

是隐秘的,仅仅是一个手的动作便传递出来,而在第二天当马秋找到她并质问她的时候,她并没有毁坏和阿鲁桑努之间的约定,在某种意义上也是维护,而当马秋的女人说她“在外面混过了”,并且警告她“不会原谅做了坏事的男人”的时候,逃离的穆谢特说出的最后一句话是:“我也是阿鲁桑努的女人。”是阿鲁桑努的女人,是一种承认,即使是背对着他们,即使是逃离了现场,但是在这种承认中,她并没有感到一丝的羞辱,因为这在她看来是回归自我。但是,也正是那一晚的行为,让她承受了与年轻不相称的屈辱。

如果说家里的一切重压让她感觉到痛苦,仅仅是身体上的,无论是贫穷还是劳累,甚至是父亲的打骂,也都是一种命运的无奈,当她回到家里,一样是母亲的叹息,一样是弟弟的苦恼,之后母亲的死似乎让她看到了生命的脆弱,哭闹的弟弟是生命开始的痛苦,母亲的死亡是生命结束的伤悲,从生到死,仿佛标注了生命的无意义,但是这一切都只是在身体意义上,穆谢特并没有一种赴死的感觉,她甚至还和往常一样去取牛奶,似乎她还会这样一如既往地活下去。

但是当森林之夜那件事发生之后,精神上的折磨便开始了。邻居老妇人叫住她,给她喝咖啡,将面包放在她口袋里,但是当老妇人看见她没有扣好的衣服,发现了身上的伤痕时,表面上问她是怎么受伤的,但是目光中分明是一种质疑,“不检点而来的?”穆谢特遮住了自己的胸口,那杯咖啡掉落在地,口袋里的面包也被她扔了出来;在马秋家里,女人也同样问她“在外面混过了?”而在那个老奶奶家里,当拿了给母亲的裹尸布,老奶奶问她的是:“你觉得死人和神一样吗?你认为死亡是怎样的?”目光一样是质疑,一样是鄙视,穆谢特终于用那双木屐摩擦着地毯,扔下一句“很烦啊!”终于逃离了现场。

所有人都在怀疑她的贞洁,都在把她推向道德败坏者的行列,甚至都在用目光杀死她,对于穆谢特来说,这是一种贫穷的生活,是一个怀疑的世界,里面充斥了暴力和冷漠,里面布满了陷阱和阴谋,就像在森林里捕获雉鸡的线圈,就像射杀兔子的子弹,穆谢特以为森林是一个可以穿越的地方,却更是一个无法逃避的深渊,所以最后她再次走进了森林,不是为了穿过,而是为了一种死亡,只有死亡到来,再无恶语,再无伤害,再无痛苦,再无折磨,而过着裹尸布,穆谢特只是完成了母亲所说的“无忧无虑”的死亡。

三次上坡,三次滚落,像一种练习,也像一个游戏,就像穆谢特坐在游乐场的碰碰车上,在急速中发生碰撞,碰撞带来的是快感,那是她唯一感到快乐的地方,唯一露出笑脸的地方,甚至差点被一个男孩吸引。游戏让她回归成为少女,让她感觉到轻松,而在这没有挣扎的平静中,死亡真的就是一个游戏:反复试验,不断接近,最后终于完成使命,一切又回归自然。

[本文百度已收录 总字数:3422]