2020-08-03《玛丽娅·布劳恩的婚姻》:我已经嫁给了我丈夫

爆炸声响起,火焰燃烧了公寓,此时广播里传来的是世界杯的消息:“德国3:2击败了匈牙利,在柏林赢得了总决赛,德国是世界冠军……”成为冠军,是德国从战败的阴影中走出来而成为胜利者的象征,但是这个象征并没有真正扫除普通人心里的那一道阴霾,因为有人死了,有人死在了对生活有美好期望的现实里,“我们才结婚两天,我们的日子长着呢。”而这一场爆炸摧毁了所有,包括两个再次相逢走向婚姻生活中的人。

是一次意外,还是一种必然?玛丽娅穿着白色的衣服,像极了那件婚纱,赫尔曼则穿着一件睡衣,他正坐在床上等待着妻子玛丽娅,而刚刚,辛基博格和公证人正把奥斯瓦尔德的遗嘱读给他们听:一半的遗产归玛丽娅,另一半则归赫尔曼。当有了钱,有了公寓,有了新的生活,为什么煤气会爆炸?那看起来更像是一次意外,玛丽娅想要抽烟,找不到打火机,于是进了厨房,而玛丽娅刚才点烟就是从厨房的煤气灶里取火,一个特写镜头显示那时的煤气并没有被关闭,所以当玛丽娅在没有火柴而习惯性地进入厨房的时候,一种悲剧意境无可逃避地发生了,而当玛丽娅走进厨房,她也从镜头画面里消失,此时的赫尔曼才预感到事情的不妙,但是从床上起身进入厨房的赫尔曼也一起消失在镜头前,于是爆炸发生了,于是死亡上演了。

至少在赫尔曼那里,这是一场意外。当煤气爆炸制造了巨响和死亡,这仿佛是战争未曾真正离开的象征,当一切灰飞烟灭,包括希望,包括婚姻,都被解体了,而这是不是才是“玛丽娅·布劳恩婚姻的真正终结?那个德国夺得世界冠军的消息是在爆炸之后发出的,胜利在后,死亡在前,更是战争的重演——其实对于玛丽娅来说,战争从来没有结束,拥有一个男人的婚姻也从来没有真正开始——和最后的爆炸形成呼应的是最开始的炮火,在婚姻登记处,当穿着婚纱的玛丽娅在牧师面前说出了“我愿意”,炮火在周围爆炸,牧师躺在地上,挂在墙上希特勒的画像掉落,玛丽娅和赫尔曼从窗口跑出去,然后扶起手上的牧师,最后在结婚协议上签下了名字。

从炮火开始,到爆炸结束,从“我愿意”开始,到“日子还长着呢”结束,“玛丽娅·布劳恩的婚姻”就这样画出了一个封闭的系统,当她被围困在这个系统里,她的一生似乎是一种宿命,而所谓的婚姻只是战争这漫长岁月里自我安慰的一个符号:法斯宾德在开幕场景中设计了一个隐喻性画面,当爆炸发生,画面静止,那张签了字的协议书在镜头前变成了一种虚像,像极了玛丽娅之后的婚姻生活——它仅仅是一个符号存在;而在这静止的画面里,演职人员的字幕被打出,它们以刺目的红色布满了整个画面,红色是鲜血的颜色,字幕则变成了战争中死去的人的名单,以这样的方式开场,“玛丽娅的婚姻”无可避免地走向了最后的宿命。

“玛丽娅·布劳恩的婚姻”,当法斯宾德以这个名字命名这部电影,重要的线索当然是“婚姻”,但是对于玛丽娅来说,婚姻到底是什么?是三个月的恋爱和仅有一天结婚的仪式?是虚像的纸和被炮火爆炸声覆盖的“我愿意”?其实婚姻之存在,对于玛丽娅这个女人来说,意味着男人在身边,意味着希望之存在,男人是希望对于经历战争而无依无靠的女人来说,它超出了婚姻本身的意义,就像在家里,当父亲也战死沙场,只剩下那个伯杰爷爷,玛丽娅回到家就有一种踏实的感觉,因为,“回到有男人的家很温馨。”玛丽娅和母亲就是在这样一种“温馨”中活着,不管是战争期间的物质贫乏,还是战争之后生活的寂寞和孤独,男人已经成为她们的希望,婚姻已经成为她们的寄托。

| 导演: 赖纳·维尔纳·法斯宾德 编剧: Pea Fröhlich / 彼特·马瑟斯米尔 主演: 汉娜·许古拉 / 克劳斯·洛维奇 / 伊凡·德斯尼 / 吉塞拉·乌尔伦 / 高夫莱德·约翰 制片国家/地区: 西德 上映日期:1979-03-23 片长: 120 分钟 又名: 婚事 / 玛丽布朗的婚姻 / The Marriage of Maria Braun |

当然,这无可避免地使婚姻成为一个符号,而这种符号意义在玛丽娅的生活中不断被强化,丈夫赫尔曼在结婚之后奔赴战场,这是一个实体的丈夫的消失,却而代之的则是作为符号存在的在婚姻世界里的“丈夫”:第一个符号是玛丽娅背后背着的那个纸板,上面有赫尔曼的照片和名字,玛丽娅失去了丈夫的消息,于是她每天背着这块纸牌去火车站等待丈夫的出现。对于她来说,背后的照片和名字代表的不是一个杳无音讯的人,而是一种希望,“他是我丈夫,我爱着他。”但是这样一种信念随着时间的流逝越来越变得空泛,终于有一天,玛丽娅拿掉了纸牌,扔到了铁轨上,当火车启动,车轮碾过了纸牌,一种符号的使命被终结。但是这并不代表玛丽娅对婚姻的放弃,她依然在这个符号体系里,于是第二个符号出现了,当她和美国士兵比尔在一起同居而怀孕,她拒绝了比尔的求婚,没有摘掉手上的结婚戒指,“我爱着我的丈夫,我喜欢你。”爱和喜欢是不同的,对于玛玛丽娅来说,爱对应的是婚姻,“我已经嫁给了我丈夫。”而她只是把自己的身体给了喜欢的比尔,也正是在那滴着汗珠的身体和身体的交汇里,她怀孕了,而她把肚子里的孩子取名叫“赫尔曼”,这一种命名代表着她对于丈夫的忠诚,而她也通过这一种选择证明着婚姻的存在。

纸牌里的丈夫是一个标记,肚子里的生命是一种命名,但都是一种符号存在,而赫尔曼成为第三种符号则是那个在奥斯瓦尔德遗嘱上的受益人,作为商人,奥斯瓦尔德让玛丽娅在自己的工厂里上班,满足了她生活的物质需求,而在一天一支玫瑰的表达中,他更是将她看成是自己所爱之人,而玛丽娅几乎以拒绝比尔的同样方式把奥斯瓦尔德看成是喜欢的对象,“让我做你的情妇吧。”情妇让她最后拥有了奥斯瓦尔德的一半遗产,而奥斯瓦尔德为什么把另一半遗产给了赫尔曼?他曾经跟踪玛丽娅,然后去监狱见了替玛丽娅定罪的赫尔曼,在那场男人和男人之间隐秘的相见中,奥斯瓦尔德把一半的遗产给赫尔曼,似乎是计划的一部分,从内心来说,他似乎也在替玛丽娅维持那个叫做“婚姻”的东西,只不过,当赫尔曼的名字成为受益人,他也只是一个符号,甚至是一种以爱的名义交易的符号。

三种符号书写了玛丽娅心中的丈夫,也完成了对于“婚姻”的注解,但这其实是一种空泛的存在,婚姻也许只有在这种空泛的现实和符号化的幻觉中被维系,才能使玛丽娅有一种归宿感,但其实,一旦婚姻回到现实,它所指向的不是一种温馨:贝蒂曾经和她一样背着丈夫的纸牌在火车站等待消息,后来丈夫威利回来了,这似乎应该是一种温馨生活的开始,但其实威利到来之后,他和贝蒂之间的婚姻出现了诸多问题,他们甚至成了互相吵架的人,内心似乎被另一种东西隔阂了。而这正是经历了战争的男女生活的真正婚姻,它是隔阂的,它是冷漠的,它是现实的,就像贝蒂说的那样:“爱情或者只是一种感觉,而事实是需要填报肚子。”爱情如此,婚姻当然更是如此。

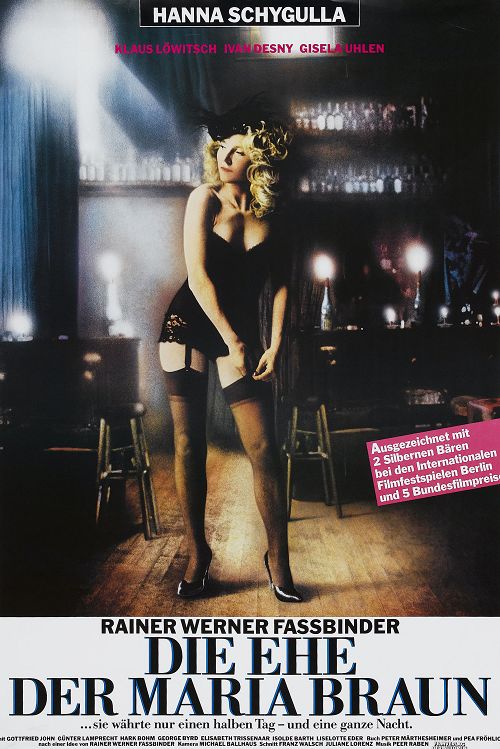

《玛丽娅·布劳恩的婚姻》电影海报

而在玛丽娅维系着的婚姻里,在“我已经嫁给了我丈夫”的坚守中,在对于男人的温馨期待中,有两个男人走进了她的生活,美国大兵比尔和商人奥斯瓦尔德,他们是男人,他们被玛丽娅喜欢,在一定程度上满足了她对于男人的期望,但是他们之存在,似乎也是“丈夫”赫尔曼的替身:比尔是美国士兵,他代表的是战争的胜利者,甚至是重建秩序的力量,所以玛丽娅和他在一起,消除了一个女人在物质贫乏生活中的恐惧,也满足了在性爱意义上的渴望;奥斯瓦尔德是一个富商,玛丽娅在他那里找到了工作,过上了富足的生活,情妇的角色是她对男性经济权利的一种依附,所以无论是秩序重建者身份出现的比尔,还是作为一种经济支柱的奥斯瓦尔德,他们都是玛丽娅的依靠,但都没有进入到婚姻世界,她为赫尔曼安放着一个只属于他的位置,因为他是自己永远的丈夫,因为他是婚姻中唯一的男人。

但这种在符号意义上建立起来的“丈夫”,这种充满了归宿感的婚姻,只不过是玛丽娅对抗现实的手段,但赫尔曼真正出现在她面前,其实,这一种归宿感遭遇了更多现实的折磨,甚至逐渐被无情地碾碎。赫尔曼出现在玛丽娅面前,也有三次不同的方式,第一次是在玛丽娅和比尔在床上的时候,当两个人脱掉了对方的衣服,他们发现门口站着赫尔曼,赫尔曼目睹了妻子在别的男人面前的诱惑,他走上前先是狠狠打了玛丽娅一个耳光,然后走到床边拿着一支烟狠命地抽起来,从战场中归来,赫尔曼和那时战败的德国一样,失去了尊严,但是可怜的他却依然是玛丽娅的丈夫,于是在和比尔对打中,玛丽娅抄起身边的工具,她不是砸向破坏了和比尔好事的赫尔曼,而是砸死了比尔——一个作为德国敌人的盟军士兵倒下死去,似乎印证着战败的德国需要重新站立起来,就像玛丽娅失而复得的丈夫,就像拯救名存实亡的婚姻。

赫尔曼之后因为定罪而入狱,在监狱里他再次以丈夫的身份“出现”,是奥斯瓦尔德知道了玛丽娅还维系着一段婚姻,在他们的性爱关系里,他是老板,他是情妇,或许在奥斯瓦尔德看来,去监狱看望赫尔曼并将遗产一半给赫尔曼,才能有一种自己作为“丈夫”存在的意义,在这个过程中,赫尔曼的“丈夫”属性其实在金钱有关的规则里被替换了,或者说,玛丽娅的婚姻已经变成了经济的附属品,玛丽娅想通过自己的努力给出狱后的赫尔曼带来生活的希望,给他们的婚姻带来真正的归属,但其实这样的婚姻也像战后的德国,“我过我自己的生活”其实是一种自我安慰,甚至是一种交易,“我白天为资本家干活,晚上则是工人阶级。”这是玛丽娅对辛基博格说的话,她以自己的聪明才智让奥斯瓦尔德的企业获得了生机,但是这仅仅是一种欲望式的满足,“我需要一个和我睡觉的人。”仅此而已?所以当“丈夫”赫尔曼出现在奥斯瓦尔德面前,替代品的“丈夫”既是奥斯瓦尔德用金钱买来的一个身份,也是玛丽娅抵抗缺失的“婚姻”而获得的安慰。

“让我们投胎转世之后在一起。”这是赫尔曼出狱后留给玛丽娅那封信的一句话,他的离开就是因为自己成了一个替代者,但是在最后,他又为什么再次出现?经历了第一次对胜利者比尔的“谋杀”,经历了第二次被奥斯瓦尔德的“替代”,赫尔曼第三次出现似乎才真正开始了婚姻生活,但实际上,谋杀而入狱,替代而受益,他也始终是一个被婚姻所标注的“丈夫”,就像玛丽娅对威利所说:“现实落后于我的意识。”在无奈的现实里,在符号化的婚姻里,一切都被抽空了,只维持了一天的婚姻,在经历了残酷的战争,漫长的等待和符号化生活之后,无论是赫尔曼“我要成为你的丈夫”,还是玛丽娅“我们的日子长着呢”,都是一种自我安慰,就像从一开始就成为虚像的结婚证书一样,它的重新开始只不过是宿命的延续,一声意料之外或者计划之内的爆炸,就像战争刚刚开始,没有人逃得过那场比现实战争更残酷的命运之战,开幕时红色如血的字幕消失了,最后是黑白的照片,它在负片的影像里仿佛变成了刻在墓碑上的死者,“所以你很难想象这里会发生什么”,连同婚姻符号本身,都在剧烈的爆炸中灰飞烟灭。

[本文百度已收录 总字数:4352]