2020-10-17《国度》:不合时宜的“理想国”

在略显闷热的午后,观看一部纯散文化的纪录片,是不是一种不合时宜?北苑报告厅门口竖立着“记录之光”各版块的介绍,走近下午播映的《国度》展板前,看到了对于这部纪录片的介绍,关键词是“16mm黑白胶片散文电影”,这一种风格和定位是不是和这个充满现实感的初秋午后,有着明显的错位?只是最后一句是:“此片探索着风景、历史、记忆以及言语的力量。这是一种庆祝,也是一种抵抗。”探索力量是一种庆祝,而庆祝也是抵抗,是不是在抵抗这错位的现实,是不是错位反而会成为一种张力?和简介在一起的“导演阐述”似乎回答了这个问题:“在这个时代,我们既需要庆祝特殊之外,有需要抵制那些试图破坏它的。”

对介绍和阐述的阅读之后,便是14:00开始的观影,戴着口罩陆续走进,选择一个不再被遮挡住字幕的位置,坐等“纪录片之光”散发影像言说的光芒。但是,不合时宜的午后,终于将人拉进了昏昏欲睡的境地——是在纪录片开始之后,和一年前观看《德涅斯特河畔》的那个午后一样,睡意重重地袭来。或者让身体抖擞了一下,或者强行撑开眼皮,或者极力聚焦于屏幕,在还没有找到可以庆祝的情绪之前,抵抗已经率先开始了,但是这种抵抗只不过是肉身最本能的反应,这种反应只不过是给一部电影必要的尊重,在抵抗有限抵达的尊重中,午后的不合时宜其实在慢慢解构这种力量,只有在猛地惊醒之后,才以回归的方式重新进入影像的世界。

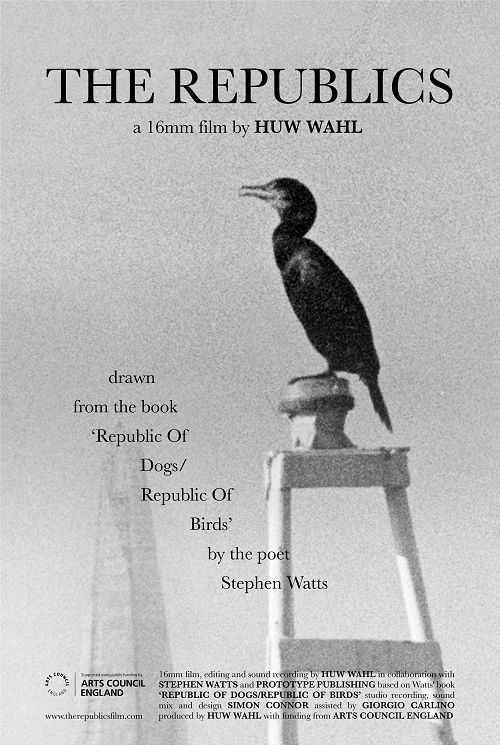

只有纪录片之光的放映厅里,一切其实都应该是纯粹的,白昼在外面,现实在外面,午后的困倦也在外面,惊醒而看见的一只鸬鹚早就停在了水上的一根木杆上,它幻化成了那张电影海报,朝上的目光里是有些昏沉的天,已经昏沉的天上飞过的一架飞机——鸬鹚是新移民的象征,最后变成了比高楼更高的飞机,在连影像里都被现实侵袭的“国度”里,是不是真的能用散文化的叙事,诗化的语言来构筑一个“理想国”?是不是真的能在纯粹和原始的情愫中激活抵抗的力量?如果把休·瓦尔的纪录片影像看成是一个文本,它不是单一的,孤立的,它有着更为丰富的前文本,这个前文本便是诗人史蒂芬·沃茨的诗集,也正是从前文本到文本的构筑,使得这一《国度》呈现出了诗歌和散文不合时宜的一面。

《Republic Of Dogs/Republic Of Birds》,这是史蒂芬·沃茨的诗集名字,它已经是史蒂芬·沃茨写好的文本,在这个文本里,诗人沃茨已经构筑了属于自己的“共和国”,这里有无数在“爱犬岛”上的狗,有无数在飞翔的鸟,复数的狗和鸟在自己的共和国里成为主人。但是每一种复数的背后都是一种整体,甚至就是单数的存在,就像沃茨诗集的第43篇,“鸟……”只有“鸟”,一个词而成为一个句子,一个句子而成为一篇诗篇,它是单一的,是独立的,也是王国自我呈现的象征。所以不如把沃茨笔下所写的一切都看成是一种独立的存在:它们是鸟,是狗,是岛,是大海,是天空,是木屋,是诗人,扩展出来,是具象之外的抽象,是可见之外的不可见,它们是记忆,是变迁,是语言,是存在,是生命。

| 导演: 休·瓦尔 |

沃茨如此构筑自我的共和国,在文本的世界里应该是不被打扰的,就像这个留着有些飘逸的白发的诗人,他的存在本身也是一个遗世独立的符号,但是当他在休·瓦尔的世界里呈现一种具象,当他以行吟诗人的身份穿梭在陆地与岛屿之间,当他不断念诵着自己文本里的诗歌,是不是意味着影像在打扰这个独立存在的共和国?休·瓦尔的纪录片无疑是另一个文本,它以画面、声音为介质,和沃茨的文本形成了一种反差,在反差中,文本可以是互补的——当休·瓦尔找到诗人沃茨,他们最初的愿望就是要拍一部“反纪录片”的纪录片。在电影之后的交流中,线上献身的休·瓦尔说起纪录片的创作初衷,就是一种“合作”,“诗人和他的诗给了我最重要的指导和帮助,引导我如何思考和结构我的影像,我也尝试去呈现出诗人和他的作品。”

休·瓦尔的母亲喜欢诗歌,曾经也是一位诗人,而沃茨和休·瓦尔的一家一直保持着朋友关系,这是在情感意义上的合作,而当沃茨完成了文本写作,构筑了纯粹的共和国,休·瓦尔将合作上升到从诗歌到影像的“翻译”,在他看来,沃茨的诗歌中有一种“电影感”,正是这种被休·瓦尔敏感捕捉到的电影感,他将其翻译成了影像语言,“这部作品的核心就是要把诗转译成影像,是一个翻译的过程,翻译的内容和被译的内容是完全不同的,它们之间也没有什么从属关系,我要做的是把它们转化成影像。”从诗歌文本转换成影像文本,这是一个语言上的翻译过程,但是从抽象到具象,从诗歌到电影,在这个翻译过程中,是不是会遗失什么?或者说,这个转变的过程就是一种不合时宜?

诗歌具有电影感,这是休·瓦尔抓住的关键一点,为了体现这种电影感,他使用了16mm黑白胶片来追求诗意,花费9000英镑购买的90卷胶片呈现的是一种粗粝的画面;他还用一个低配录音机,录了不少自然和城市的噪音,他把这些原始的噪音偷偷配进原本不相称的画面里,达到一种形式的张力;最为重要的一点,休·瓦尔将沃茨请进了录音棚,让他拿着自己写好的诗集,然后将他的声音录制下来,沃茨低沉的声音和16mm胶卷粗粝的画面、低配录音机的噪音融合在一起,似乎在用一种抵抗书写着城市之外的“共和国”。但是不管是影像的画面,还是读诗的语言,休·瓦尔仅仅是从形式这一单一维度将诗歌语言转变成影像,这种对电影感的追求当然是不够的——所以在更高层次上,休·瓦尔将沃茨设定为一种诗歌的存在,在其行吟过程中展示一种诗歌的行为艺术,不仅仅是诗歌具有电影感,这个满头银发独立于现实之外的诗人,更具有某种抵抗的诗意。

《国度》电影海报

从苏格兰北部的尤伊斯特岛到伦敦东区的道格斯岛,再到意大利的普里萨卡利欧岛,休·瓦尔的摄像机跟随着沃茨的步伐,在岛屿岛之间穿梭,在大海和陆地制造行吟的轨迹:沃茨或者独自一人行走在苍茫的大地之上,或者在小木屋前生火煮饭,或者在岩石上探究最原始的符号,甚至在伦敦自己居住的房子里,手动清洗着自己的衣服,也像是现实外的存在。一个行吟诗人,是在这些和现代生活格格不入的状态中发现了诗歌的真正意义,他思考,他阅读,他活着,而诗人自己就成为了一个诗歌文本,“这些书,这些书闪闪发光。它们可辩可读,让你感受温暖。”在沃茨独自行走、独自生活的状态中,那些现实的一切,都成为他抵抗而最终被解构的存在,伦敦的道格斯岛在远处,而近处的是正在开发的城区,是正在施工的建筑,沃茨试图发现的是“不那么像伦敦的伦敦”,而在休·瓦尔的影像里,他就是在“不那么像伦敦的伦敦”里书写自己的共和国;在苏格兰寒冷的石头中,沃茨看见了诗意,“时间是冬天的内陆湖,或者废弃的码头。”他在那些石头上的符号里发现了新的宇宙,因为“灵魂之间,有广阔的空隙”。

影像里存在的具象,变成了诗人发现灵魂的那条空隙,他把诗歌安放其中,而休·瓦尔试图在沃茨的灵感中启蒙那些具有电影感的画面——从诗歌文本到诗人文本再到电影文本,休·瓦尔的确是在发现中庆祝现代社会之外的诗意,又在诗意的呈现中抵抗着现实,但是很明显,不管是呈现,还是“纪录”,不管是“不那么像伦敦的伦敦”,还是让诗人自己说话,休·瓦尔的电影感更多只是在形式意义上得到阐述,金丝雀码头的鸬鹚,爱犬岛上的岩石,步行路上的身影,在故意营造的“看见”中,乡愁也好,自然也罢,其实都变成了某种情绪,它无法在言语和语言的呈现中变成一种纯粹的存在,或者说,休·瓦尔想要用建筑、飞机、街道进行“抵抗”,最后都落入了太过明晰的解构窠臼中,甚至只是形式意义上的某种翻译,就像他注解影像的风格时说:“以黑白影像的形式呈现是毋庸置疑的,因为我想呈现的是一本书,而书就是白纸黑字的。”

一本书就在那里,一个诗人也在那里,它们都是孤独的存在,在一本书一首诗和一个行吟诗人构筑的世界里,“单数”制造的文本其实只属于它本身,而当电影既想要庆祝又想要抵抗,既想在电影感中完成具象,又想在诗意中书写抽象,它并不仅仅只是在16mm的胶卷,低配的录音和黑白的风格中变成诗歌本身,相反,在影像的形式性翻译中,语言被损耗了,诗歌被图解了,诗人变成了演员,就像休·瓦尔纪录片的片名一样,《The Republics》是在复数的世界里为诗人建造了“理想国”,而这个不足以表达语言和诗歌真正存在的理想国也许最后留下的只是一种电影感,恍惚如梦,在不合时宜的午后扩散开来。

终于,诗人沃茨在第144篇写到:“未写 遗失……”

[本文百度已收录 总字数:3445]