2021-06-04《弗拉门戈》:光影中的音乐叙事

他们在唱,他们在跳,他们吉他、手指、桌子、脚跟以及地板制造着声音,他们在搭建起来的舞台上起舞,这是歌舞的世界,或者疯狂,或者悲伤,或者抒情,或者迷失,在种种情感的传递中,“弗拉门戈”成为内心世界的投影。

“弗拉门戈舞起源于19中叶的安达卢西亚,它混合了人、宗教、泛文化,创造出了一种新型的音乐类型……”字幕是对弗拉门戈舞蹈的介绍,这种新型舞蹈既有希腊响板,又有英扎布拉音乐,既有葛罗里圣歌,又有史诗歌咏,既有犹太人感叹,又有黑人音乐,当从印度传来的吉普赛人的歌舞演绎成为弗拉门戈,在多元整合中变成了一种泛文化的产物——东方和西方的融合,使得弗拉门戈既有粗狂感,又有细腻性,而在男女不同的风格演绎中,它是疯狂的,也是悲伤的,女人在唱:“我有麻烦了,因为你离开了我身边……”在节奏加快的过程中,后面的男人也开始唱起来:“不需要钥匙,我总是让门大开……”在情绪的表达中,是同一场景的呼应,也可以是不同场景中的共性抒发。

歌唱似乎是弗拉门戈不可或缺的一部分:女人在独舞,她悲伤地唱到:“我不要爱你那么多……”在独舞中,男人忧伤地唱到:“当月光出来,我想念你……”三个男人站在一起,其中一个唱到:“我是吉普带人,是用盐做成的。”在人群中,孤独的男人唱到:“这是一个雨夜,我难以入睡,几乎失去了理智……”女人“爱得用力,恨得决然”:“你是我的真爱,而你离去只留下了我……”弹吉他的男人唱起《蝴蝶》:“很久以前有一只蝴蝶,她是我的女王……”

| 导演: 卡洛斯·绍拉 |

字幕在解说着弗拉门戈的起源和特色,男女在表达着不同的情绪,忧郁哀伤与狂热奔放的混合在一起,而在音乐和歌曲声中,舞者用脚跟敲击地板发出的节奏,用手捻动手指发出的响声,和歌声、节拍声、喊叫声、踢踏声交汇在一起,交错应和,气氛是热烈的。这是声音的叙事,这是音乐的节奏,但是当弗拉门戈舞在镜头之下,一种多元的表达就必须运用好光和影,卡洛斯·绍拉就是在歌者的演唱和舞者的动作中,利用光和影的效果带入到一种意境中,并且让意境制造更多的叙事空间:它是神秘的,它是深邃的,它是留白的,它更是在孤独而封闭的世界里演绎着和现实无关的人类情感。

从一开始,绍拉的镜头就制造了和现实不一样的空间叙事:舞台四周摆放着镜子,这些镜子竖立的方向不同,折射的光线不同,当然它映照的角度也不同,正是这种开放的、甚至是割裂的空间形态,当舞者走向舞台的时候,就呈现了多样化的影像;而在舞台中央,最亮的光打起,光线在背后的幕布上形成了影子,当舞者起舞,影子和剪影构成了双重之舞,它既是一种衍化,也是一种对位——不同的光,不同的影,突破了歌和舞相对单一的存在方式,在演绎的过程中,本身也成为“泛文化”的一种读本,而这正是弗拉门戈歌舞的最本质特征。

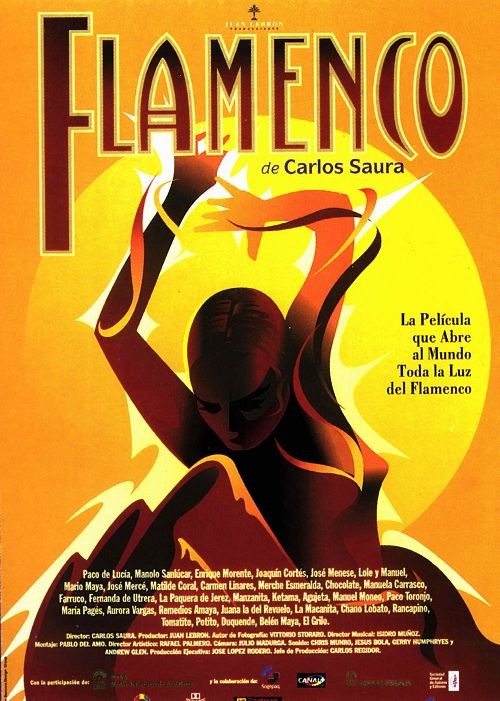

《弗拉门戈》电影海报

光影制造了多元的解读空间,也营造了意境,使得音乐具有了更多的叙事功能。在月光制造了冷色调中,女子在月下跳舞,她形成了一个剪影;之后灯光亮起,男舞者入场,冷色调变成了浓烈的暖色调,他在追逐,在寻找,奔跑着进入了三块幕布营造的三折世界里,身体的剪影和三折屏上的影子构成了两种叙事空间,而随着男子的返回,在光线被照到的地方,剪影又不见了,回到了只有舞者身体的世界,而当他再次回到进来的地方,又只留下了一个剪影,它变成了一种孤独的符号——男人和女人在舞蹈中演绎的故事,因为光和影的丰富性处理,使得这个故事更有了叙事性,它不只限于普通的舞台,不限于身体单一的肢体语言,而是在多层次的开放性结构中,更具有了意境,更多了言外之意的叙事——就像摄像机的镜头,它完全以“离开”的方式制造了新的故事,它在画面之外成为新的诱惑。

把弗拉门戈搬上舞台,把舞台的歌舞变成影像存在,卡洛斯·绍拉的实践和实验其实更多在表达一种理念:经过了历史演变的弗兰门戈需要在创新意义上保持其生命力,它是人人所需要的爱,它是不可或缺的盐,它不应该被湮没,也不应该如恋人悲伤时唱的那样不应该被抛弃,所以最后一个镜头表达了绍拉的态度:舞台上的不同镜子还立在那里,舞者们回到了舞台上,他们是现实中的歌者和舞者,他们是歌舞中的叙事者和表达者,之后绍拉的镜头俯拍他们,在上帝的视角中完成了对他们的“保护”,接着镜头慢慢往上推,是搭建的舞台上方的屋顶,是穿过屋顶的天空,是天空下热闹的城市,城市里传来的是汽车鸣笛声,鸟叫声,以及各种嘈杂的声音——世界在外侧呈现出一种混乱,它会淹没纯粹的歌舞声,而只有在这个封闭的地方,歌声和舞蹈会保留最美好的记忆,光和影会创造更多的故事,它们不受侵袭,不被破坏,“这是我为你做的一切,只想向你表达我的感觉……”

[本文百度已收录 总字数:2024]