2022-08-11《撒旦探戈》:自循环的丧钟已经敲响

现在,是克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛410页的小说在身后,“八点一刻的整理”时间已经确定,“一动不动地躺在床上”的作者已经确定,六步踏前六步退后的“撒旦探戈”已经确定,450分钟的电影又如何从这种种确定的故事里看见窗外的泥泞?又如何从上中下分段的电影中再次听见十月的淫雨?是先看了小说再阅读了电影,时间的先后秩序像是制造了两个不同的文本,文字在沉默,在无声的世界里沉默,影像在流动,在漫长的长镜头里流动;是先知道了电影再阅读小说,知性的世界里可以容纳两个文本,但都是关于记录关于写作,即使“除了雾还是雾”的迷惘只有下跪的仪式,即使微弱光影里画着藤蔓一样的“8”字图案被去除,在文字和影像共同制造的压抑、潮湿和腐败的世界里,哪里还有可以呼吸的出口?

这样写着:“十月底的一个清晨,那是第一滴让人无法忍受的秋雨,降落在人间之前,降落在炎热的裂开的大地上,在农场的西部。那样发臭的沼泽,淹没了道路,无法通行。直到第一次霜冻,把整个镇与世隔绝。弗塔基被一阵钟声吵醒,最近的教堂在西南八千米之外的地方,在古老的霍克米斯地里,一间孤独的小教堂。但是那里并没有钟,在战争时期,这教堂已经倒塌。小镇距离太远,钟声无法传到这里……”在450分钟的结尾处这样写着,在450分钟的开始处也这样写着,秋雨和弗塔基,农场和教堂,小镇和钟声,以及作者和观者,都被放进了同一个句子里,它们被包裹在十月的秋雨中,被关闭在发臭的农场中,被隔绝在无人的世界里,被循环在死寂的时间里——谁还能听到?谁还能醒来?谁还能打破一个梦的界限?

因为“圈子封闭”了。医生在写完或正在写之前,从住了13天的医院里出来,带回了满瓶的酒,然后坐下来,写下的一句话是:“没有任何一个人敢离开。”在他看来这是一个“一切都正常”的农场,没有人敢离开,因为他们也已经走向了腐烂,继续下载本子里的话是:“他们盯着天花板看,没有线索。那就是这么空闲、被动,使他们处于他们最害怕的宽恕当中。”他们害怕,他们不安,他们被动,他们其实没有被宽恕,在众人面前是医生,在医院里成为病人,医生和病人,13天对于医生来说什么也没有改变,就像自己能用望远镜看见的“他们”。但是听到了钟声,隐约地传来,悠远地传来。披上外套,走出家门,十月的秋雨却奇迹般停了,循着钟声而去,是那一座已经被摧毁了的钟塔,但是里面的确传出来了钟声,那么铿锵,那么坚定,甚至再无结束的可能,“土耳其人来了……”敲钟人一遍又一遍地说着。

被战争摧毁的钟塔又有了钟声,钟声警示着另一个可能的战争,这是循环的开始?“我一定是病人,这是丧钟。”回来的医生自言自语,听到的钟声不是救赎的钟声,是一切即将毁灭的丧钟,这当然是循环的开始。终于,他关上了窗户,他钉上了木板,他拒绝了看见的世界,在黑暗中他成为了不被看见的看见者,是逃避?还是自我庇护?那在黑暗中写下的依然是那句话:因为教堂已经倒塌,因为钟声无法传到这里,听到了丧钟是一种幻觉?封闭在黑暗中是一种幻觉?写下这句话的医生是不是在这个“圈子封闭”的世界里就是被自己写到的弗塔基?是不是醒来又继续睡去的弗塔基?是不是瘸着腿病态的弗塔基?——甚至就是他们,“他们盯着天花板看,没有线索。那就是这么空闲、被动,使他们处于他们最害怕的宽恕当中。”

所以离开了农场的他们,是“没有人敢离开”的他们;所以醒来的他们,是永远在黑暗中不醒来的他们,所以听到了救赎的钟声的他们,是永远听到了丧钟的他们——他和他们在同一的世界里,成为空闲、被动、处在最害怕的宽恕中的人。是谁让他们无法离开,是谁让他们制造黑暗,是谁让他们在丧钟中醒来?是另一个“他们”,传说中已经死去的他们,传说中又复活的他们,“有传说他们要回来了”——三天后他们会来到这里,他们已经到了斯泰格沃尔德家里,他们还在招待所里……关于他们,永远是一个传说,但是传说即现实:他们被风吹着经过了那条漫长的街道,他们走进了上尉等待他们的警察局,他们还处在监控期,他们服从法律、秩序和自由,他们需要黑炸药,他们要建立合作的同盟,他们要用钱实施计划,他们要给他们建立信心,“明早六点在阿拉姆斯大厦见”成为他们新的传说。

伊里米亚斯和佩奇纳,以及桑易,三个人的他们死而复生,成为关于农场最可怖的传说。他们是黑暗中永不醒来的他们,他们是听到了丧钟的他们,而三个人的他们是拥有黑炸药的他们,是死而复生的他们,他们和他们,谁是打开那扇门的人,谁是关闭那扇门的人?对于这个幽闭的农场来说,两种他们书写的都是关于那个自循环的丧钟,一种丧钟为自己而敲响,另一种丧钟为他们而敲响。克伦纳夫妇、校长、斯米德夫妇、弗塔基、哈里西斯夫妇,组成的“他们”在农场的内部,当十月那场秋雨的雨滴滴落在炎热干旱的土地上,第一个醒来的人是弗塔基,所有的人也都已经醒来,但是醒来听见的钟声,不是丧钟的钟声,甚至不是钟声,它只是梦的一个延续——醒来的弗塔基对斯米德夫人说:“我明天上午走。”斯米德夫人也醒来了,现实对于她来说也是梦的一个延续:“我做了一个噩梦,我看见了他的背影了……”但是叫不出声来,门被踢破了,即使拿了一把刀,梦魇还是无法被驱赶,“大地开始动了起来。”醒来的弗塔基,醒来的斯米德夫人,所梦见的是淫乱而暴力的生活,所以必须要离开,“明天上午走”成为弗塔基对梦境的逃避,因为斯米德夫人梦中的他就是将要回来的斯米德。

| 导演: 贝拉·塔尔 |

斯米德回来了,也像是从梦境中回到现实,弗塔基装作去找他,斯米德说要把钱分了,克伦纳、斯米德和弗塔基三个人将平分阿拉姆斯的财产,然后离开农场,斯米德甚至要比弗塔基更早离开,“等天黑了就走。”克伦纳夫妇要去北方,弗塔基要去南方,不管是北方还是南方,总之要离开这个农场,离开这个雨季,离开被梦魇缠绕的现实。但是离开意味着离不开,因为“有传说他们要回来了”,伊里米亚斯和佩奇纳,从监狱里回来的他们,要拿钱的他们,“伊里米亚斯是一个了不起的巫师,死人复活是在故意破坏我们的计划。”不是仅仅因为要回来,而是他们已经是死人,而是他们会带来死亡,带去更多的钱,带来更多的死亡——于是又回到了“看见了他的背影”的梦中,回到了丧钟在被战争摧毁的钟塔里响起的梦中,回到了“成为空闲、被动、处在最害怕的宽恕中的人”的梦中——梦包围着梦,除了雾就是雾,还有什么可能离开?

为什么无法离开?不仅仅是活在梦中,而是成为了雨中的小树枝,“无法保护自己”,因为他们从来就是奴仆,“他们?他们是奴仆,一辈子都是奴仆。除了吃土豆,他们什么都不知道。多疑地猜测着对方,在沉默中打嗝,因为他们认为自己被骗。奴仆没有了主人,但不能没有自豪,自尊,勇气,他们骨子里根本就没有。他们只喜欢活在自己的阴影中,他们就像羊群一样跟着影子。没有了光环与幻想,他们活不了。不过不要把他们逼疯了,否则他们会有强大的破坏性。他们只需要一个温暖的房间,热气腾腾的红辣椒。如果他们能和隔壁的女主人一起睡觉,他们就会谢天谢地了。”巫师伊里米亚斯洞察了他们的本性,活在自己的阴影中,活在自己的噩梦中,即使有了北方和南方的目标,即使有了平分了钱的计划,他们也只能像泥地里寻找食物的猪,从不抬头——在警察最后的案卷里,拥有像玫瑰一样乳头的斯米德太太只是“毫不犹豫出卖肉体的人”,克伦纳太太是“不慎重地散布谣言”,斯米德“对于权威的顺从态度,让他变得特别合作”,校长“就像一个干瘪的黄瓜, 大脑功能低于斯米德”,克伦纳是“双眼痴呆的愚蠢家伙”,一只脚残疾的弗塔基是唯一危险的人,但是,“危险,但是能够利用……”

他们想要离开,却把自己关闭在招待所里,他们想要醒来,却在永不喝完的酒杯里,他们想要实施自己的计划,却总是跳着六步踏前六步退后的“探戈”,“我的生命是探戈。我的父亲是大海。我的母亲是大地。我的名字是探戈。探戈。没有大海,也没有大地。你把大海和大地怎么了。我的生命是探戈。探戈。”克拉蒙不断重复着那些话,斯米德顶着奶酪卷,拉乔斯和斯米德夫人跳着舞,六步踏前六步退后,六步退后六步踏前,循环的探戈,重复的探戈,没有大地,没有大海,只有被探戈拖着行走的生命。酒喝完了,乐曲停止了,每个人都沉沉睡去,又进入了他们无法离开的梦境。在探戈中循环,被梦境封锁,最后成为“蜘蛛工作”,“招待所的蜘蛛发起了最后一轮进攻。他们在玻璃上织网。杯子上。烟灰缸上。桌子腿。椅子腿。他们用神秘的线把自己绑起来,好像是来自他们躲藏角落的关键。他们的每个动作和摆动都很好,只要这张无形的网没有糟到破坏。他们在睡着的人脸上、脚上、手上编网。然后马上回到自己躲藏的地方。等待着他们的小线条再次颤动起来。”他们在梦中,蜘蛛在织网,腐朽着腐朽的生命,颓败着颓败的生活,还有谁能离开,还有谁能醒来?

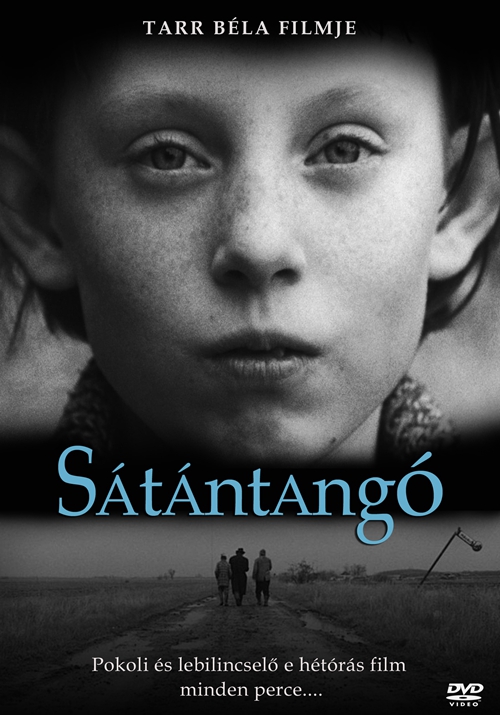

《撒旦探戈》电影海报

他们跳着探戈睡去,他们自己就是六步踏前六步退后、六步退后六步踏前的“撒旦探戈”,而他们之外的他们到来,像比雨更暴烈的雨,像比风更狂放的风,起死回生的伊里米亚斯和佩奇纳,是另外跳起了“撒旦探戈”的他们。“伊里米亚斯的演讲”构筑了向外的目标,他让大家用理性战胜感性,他说这里的每个人都是有罪的人,他让大家从懦弱、无能中醒来,“我们要团结一部分人,建立我们的模范农场,让大家安静地生活……”团结他们,建立农场,建立信心,这就是伊里米亚斯的计划,于是在起死回生的他们面前,弗塔基第一个将已经分发的钱从口袋里拿出,所有人都团结着加入了计划——他们醒来,他们行动,他们告别了那晚的“撒旦探戈”,“明早六点在阿拉姆斯大厦见”成为他们的开始。但是,当砸掉家里的一切,当离开了农场,当在出口时喊出“我们开始新生活了”,他们真的可以醒来,真的可以离开,真的会拥有一个模范农场?

只不过是一个骗局,因为梦包围着梦,因为除了雾就是雾:伊里米亚斯拿走了他们所有的钱,用这些钱他们让斯泰格沃尔德准备了一辆车,让普莱尔准备了黑炸药,即使“明早六点在阿拉姆斯大厦见”中又回到了众人面前,也是告知计划将要被推迟,每个人被安排在不同的地方,散开、不联系成为他们的任务,于是他们变成了每一个他:去屠宰场,去干洗室,去长老区,一千福林是他们分散的资金。这就是他们成为每一个“他”的命运,还有什么团结,还有什么计划?只不过给了他们一个封闭自己的位置,“我们的真实也许能得到回报,也许会被惩罚。而只有那里,所有东西都有一个位置,一个远离真实的位置。有一个属于它的地方,永远都属于它。这地方就是现在。”伊里米亚斯写给警察局上尉的信里这样说,这不是属于他们的位置,这是属于“他们”的现在,因为他们起死回生,因为他们是恶魔,是撒旦。

但是,伊里米亚斯和佩奇纳身后还站着另外的撒旦,即使上尉缺席,警察局也在最后的案卷中写下了每个人的归宿:不仅仅是农场里跳起“撒旦探戈”的他们,还有用团结之名制造了“撒旦探戈”的他们,都成为了被法律和秩序囚禁的人,警察身后的法律秩序代表着一切,伊里米亚斯说:“我们服从法律、秩序和自由。”自由是不存在的,只有法律和秩序,而法律就是秩序,或者秩序就是法律;而招待所的“尖头”满怀希望地说:“这个国家总有一天会有秩序。”在招待所的“撒旦探戈”中,大家唱起了歌:“你很可爱,你很美丽,匈牙利……”他们被围在农场里,农场在国家秩序中,农场永远向外,却被置于无法改变的秩序中,六步踏前六步退后,这就是每一个人无法逃离的规则,像最后发起攻势的蜘蛛,从灯罩透出的微弱光影里画着藤蔓一样的“8”字图案——“∞”的变形,一个旋转的符号指向的是无法改变困局的无限性。

但是,在这个“撒旦探戈”里,有人从外面看见了起舞的他们,有人没有被蜘蛛带入“∞”的无限困局中,有人打破了这个循环和重复的死亡世界——是她,一个被叫做傻子的女孩,伊斯泰克用自死的方式选择了真正的离开。她听到他们的谎言,桑易对她说,只要在埋着钱币的地方浇水就能长出树来,但是没有,只有被挖掉之后剩下的那堆土;她看见了他们的混乱,母亲和拉乔斯走进屋子里,他们拒绝外人进入,他们又在干着怎样的勾当?“我妹妹是傻子,她对每个人都监视。妈妈打她,但是大家都说她辈子都是傻子。”孤立的伊斯泰克,被骗的伊斯泰克,没有尊严的伊斯泰克,也许只有在和那只猫打滚时才能体会自己的存在,“我把你怎么样就怎么样,我比你强。”浇水就能看到长满金币的树,这是一个传说,现在一个传说的覆灭是为了另一个传说的开始,死亡的实践就是关于生命的传说:她用老鼠药毒死了那只猫,她抱着猫吃下了老鼠药躺在了被摧毁的塔楼里,很安静地走向了死亡,“天使看到了,天使知道了,她的内心平静了,树,路,雨,夜晚,一切都安静了。她认为,所有发生过的事都是好事,所以一切最终都变得简单,她意识到了时间之间的关系,她并不孤单,所有的人和事,都因她而定,就像她自己依赖一切一样……”

只有死亡才能摆脱生的循环,才能走出梦的困境,才能永远不听见“撒旦探戈”的舞曲。伊斯泰克走向了生命的终点,成为农场里第一个也是唯一一个走出去的人,当她以回归生命的方式死去,躺在钟塔中的她就是敲响了丧钟:他们在跳“撒旦探戈”,永远被圈在“∞”的无限困局里;他们制造了起死回生的阴谋,却永远被置于秩序的监视之下;他们中的他不是医生是病人,听到丧钟把自己隔绝在黑暗的世界里,只有写下的那句话让自己醒着……一个人的死去不会改变结局,因为这永远是“未装订”的生命之书,秋日的雨无休无止地下着,手风琴永远发出低沉压抑的声音,酒馆里的一切被蜘蛛网缠绕着,探戈舞曲让活着的人迈出了步子,他们准备出发,他们希望复活,他们永远在450分钟的故事里走向漫长的腐烂。

没有旁观者,没有逃离者,甚至没有唯一的作者:听到了丧钟的医生之外,制造了“除了雾还是雾”的克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛之外,贝拉·塔尔用长镜头目睹了一切,他让“恶魔的乳头”现身,他让“撒旦的探戈”起舞,他定义了噩梦中的天堂,他制造了“前景”的幻觉,重复着重复,至少会让一个人从钟声中醒来,“贝拉·塔尔的绝望正处在他无与伦比的欢快道路之上,间于受害者的对普遍腐败的冷笑和对精神奴仆的呼唤之间。”雅克·朗西埃说。

[本文百度已收录 总字数:5841]

顾后:星期七的“热天午后”