2021-08-11《人类的呼声》:我也要学着挂电话

漫长的通话终于结束了,女人牵着本属于他的小狗,离开本属于他们的房子,终结了本属于他们的生活,背后是熊熊燃烧的烈火,当她旁若无人地和前来扑救的消防员插肩而过,当她深情地对着小狗说:“现在,我是你的主人了。要学会悼念他,还不好?”四年的爱情,四年的故事,四年的缠绵,四年的不肯放手,终于化成了最后一片灰烬。

女人在电话中说的最后一句话是:“我要学着挂电话。”她对小狗说的一句话是:“你要学会悼念他。”学着和学会,指向的是新的开始,而新的开始之到来总是要经历太多的抉择,遭遇太多的变故,完成太多的仪式——女人的毁灭和离开就是一场对自己的仪式,只不过在这个仪式里,自己不是牺牲品,不是祭奠者,而是让自我的执迷成为火焰中燃烧的东西。学会是一个漫长的过程,就像她接打电话的漫长时间,其中有不舍的哭诉,有依恋的痛苦,有分离的悲伤,有放弃的勇气,甚至有愤怒,有绝望,有诀别,而最后在“学会”中只剩下唯一的一件事,那就是新生——浴火重生,不只是女人试着寻找自己,也是在去除了“男人中心论”之后让自己改头换面,成为真正的主人。

期间,女人到底经历了什么?和男人的通话,不同的时段展现的正是自己不同的状态:首先是孤独。那是一幢宽敞的房子,灰色的墙,灰色大门,组合成了一个压抑的空间,女人穿着红色的裙子,在这个压抑的世界里显得格外醒目,但是这种醒目意味着孤绝,宽敞也变成了空洞——红色的裙子马上变成了黑色的装束,她独坐着,却和周围的压抑环境融合在一起。从红色到黑色,这是女人的第一次转变,在这个转变里,色彩已经无法对应生活,它在一种更换中只能接受“他”不在的现实,但是这种接受又充满了某种恐惧。所以在街道他的电话时,她试图挽留:“我不是谴责你,我享受那段时光,我们换来的幸福是无法用金钱来衡量的——狗每天都在找你,你得带上它,这是你的狗,它想跟你一起走;衣服已经拿回来了,你的回信、笔记都在,我不会烧了的,我只留下那些对我说的话,在心里;你的行李已经打包好了,就等你来取……”

享受的幸福时光还在,和你在一起的狗还在,衣服和信件、笔记都已经整理好了,女人所做的一切都是善意的,因为那段爱留下了足够美好的回忆,而这种回忆的背后是不舍和依恋,即使“他”离开了,即使有着质问,也无法泯灭过去的全部记忆,“你三天前离开了,在相爱的四年间,你出门我就看电影读书,等着你回来,每次都能等你回来。我们深夜缠绵在一起,有时早上也黏在一起,下午有几次的缠绵,一眨眼就到了深夜了——每次都能等你回来,然而三天前,你却一去不回。”没有回来的他,成为女人最悲伤的事,仿佛他带走了自己所有的一切,所以在空洞的房间里,在孤独的状态中,红色的裙子,有过记忆痕迹的书、碟片都不能呼唤他回来,“一去不回”的背后甚至开始对曾经存在的一切绞杀。

| 导演: 佩德罗·阿莫多瓦 |

于是不舍变成了某种愤怒。她去了商店,在琳琅满目的工具中挑了一把锋利的斧头,这次她回家穿着的是蓝色的衣服,从红色的裙子到黑色的衣服再到蓝色,女人的心情也在变化,而选择一把斧头是想要报复还是自杀?在那个曾经缠绵的房间里,在那个有着无限美好回忆的大床上,她把男人的黑色衣裤放在上面,那只狗跑过去吻着衣服,似乎在寻找他的气息,女人从阳台转身,然后摔掉了手中的酒杯,碎片落了一地,这是对过去回忆的破坏,美好已经成为了再无法拼合的碎片,然后她冲上去,拿起斧子狠狠地砍向衣裤,就像砍向他。这是一种暴力的实施,而这种暴力在女人那里演变成了工具理性,就像手上的斧子一样,而片头和片尾众多工具的集合,就是女人工具理性的象征。

这种工具理性下的愤怒,立刻变成了妥协,这从她和他的电话中可以读出,“我要把刀收起来,怕会捅向你,怕你出事——我仿佛看到自己挥刀向你,我害怕我自己,我那么爱你,我怕伤害到你。”怕伤害到他,又怕自己受到伤害,女人的理性是矛盾的,在他人和自我之间,在泄愤和不舍之间,她又必须让自己成为理性的女人,但是这种理性又是一种非理性:女人说:“我和索菲亚去购物了,我去看了心理医生,前两天去了剧院,和经纪人谈了——我要发掘新的爱好,我要全身心投入工作,现在有很多人甚至喜欢脸色苍白的我。”这是积极的自我疗伤,但是这其实都是谎言,女人又马上戳穿了自己的谎言:“我等你三天了,我过得很不好,我没有出去,没有按时吃饭,没有看心理医生,我吃了很多药,我砍了你的衣服,我确实有过跳楼的想法,但我没有自杀,我不想大喊大叫——我不是要敲诈你,我只是想对你解释,只想和你一起去隐行……”

愤怒里掺杂着不舍,理性中有着更多的感性,选择甚至变成了不选择。女人在矛盾,而矛盾指向的又是对他的保护,即使是自戕,也是为了挽留住他。所以在这样的矛盾中,当电话铃响起,她立即开始了对话,那是和他在一起的某种错觉,似乎只有在和他对话中他才始终在自己身边。但是从第一个电话没有接听时的讪笑,到第二个电话来时的兴奋,再到信号中断之后第三次接到电话的决定,女人一直拥有着和他在一起的幻觉,这种幻觉的存在,让女人和他的对话变成了独语:只有电话这边的她,只有她没有停歇地说话,似乎对方根本不存在,似乎对话根本就没有发生——阿莫多瓦故意用这样的方式,抽调了对话的维度,在没有间隔、毫无问答的通话中,女人只是在面对一个人的自己:她说到的没有出门,吃大量的药,砍衣服,想要跳楼,都成为现实中自己的行为,所以她只是在自我解释,只是在自言自语。

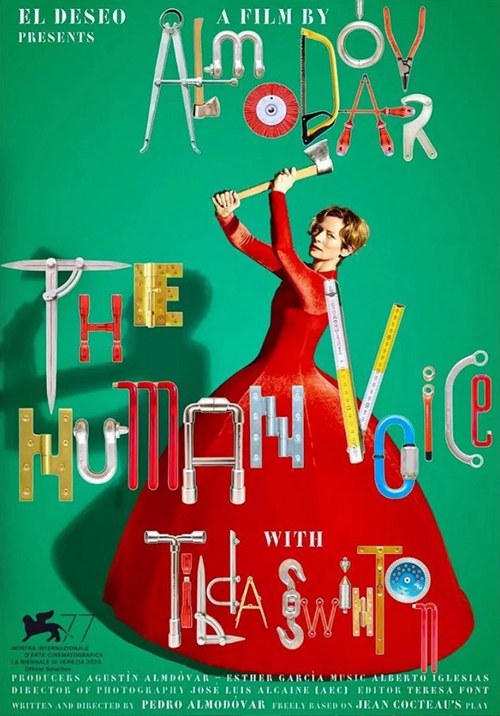

《人类的呼声》电影海报

而这也是女人逐渐走出泥沼的开始,从自身返回自身,她感受到了沉溺往事的孤独和痛苦,她知道了走不出来的不安和恐惧,她明白了愤怒只是自寻烦恼,所以她必须将这种虚幻的对话扼杀,于是她引进了更现实面对的他:“你回来我们告别,就像两个陌生人一样,你现在看向我们曾经一起住过的地方,我有个小小的请求,你走到阳台,走到房间,走到床边……”“他”已经现身,在她的指引下来到身边,女人不是为了当初和他在一起,而是要让他在在场中看见真正的毁灭:她终于拿起了汽油,她把汽油泼洒向各个角落,然后点燃了火,转身那一刻,她说:“你看阳台的方向,我在和你道别。”于是在火光之中,她最后在电话中说:“我也要学着挂电话。”挂断电话,主动挂断电话,就是主动结束对话,主动去除幻想,于是在过去成为一片火海的毁灭里,女人牵着狗完成了最后的悼念仪式,在迎着光的方向里,她也开始了属于自己的新生。

30分钟的短片,15分钟的通话,电话的声音是“人类的呼声”,这是踟蹰,这是不舍,这是愤怒,这是矛盾,这是绝望,这是毁灭,它们共同组成了关于人的独立性存在,而这正是女人告别男人中心论的一种方法,也是阿莫多瓦的一种态度。电影改编自法国电影文学大师让·谷可多1928年的独幕剧《人之声》,特德·科特切夫和爱德华多·庞蒂分别将其改编成电影,而阿莫多瓦将其再次搬上屏幕,在故事里注入了更多的寓意,阿莫多瓦在许多电影里都探讨了男人和女人之间的关系,但是几乎没有在过程性的讲述中让女人毁灭“男人中心论”,而这一次在这部短片里,阿莫多瓦用一场火烧毁了那个固化的中心,男人没有出场,男人缺少言说,男人变成灰烬,只有最后走向独立的女人会打破禁忌,完成自我解放。而这种对中心的消解更是一种“人类的呼声”,当疫情不断蔓延,人类成为了走不出去的存在,在愤怒、恐惧、犹豫和绝望中,被困于其中的人们不正是要寻找新的方向?不正是要在“学会挂断电话”中成长?不正是在“我是你的主人”中重生?

[本文百度已收录 总字数:3225]