2023-08-12《海米的公牛》:反正大部分是白色的

每次吃烤肉时,我都会想起那个黑鬼,他的背就像一只烤猪。我可以看到他背上肋骨的棱角,从脊骨开始,然后向下弯曲。

——《广场上的派对》

这是残忍,这是震惊,这是死亡降临那一刻的罪恶:大火开始燃烧,大火接近了被绑着的黑人,大火烧到了黑人的裤子,大火吞噬了黑人……最后肉体在大火中被烤焦,留下的是黑人后背被燃烧时“惊心肉跳的画面”,难以忘怀。但是“难以忘怀”的背后是对于种族矛盾的恐惧?是对于黑鬼命丧广场的献祭?是对于生命漠视的罪恶?

是在我每次吃烤肉的时候想起死去的黑鬼,这是一种毫无人性的并置:黑鬼的肉体就像被食用的烤肉;一周后,杰德还笑着给我看了一些白色的指骨,带着一小块黑皮;烧死了这个黑鬼之后,他们还杀死了另一个企图逃出镇子的黑鬼,按照叔叔埃德的说法,“他们总是成双成对地杀死黑鬼,目的是让其他黑鬼老老实实待着。”当然更重要的是,把黑人处死的“仪式”竟然被命名为“广场上的派对”,那是一种欢乐的派对,那是一种观望的派对,更是参与其中的派对,火光和死亡成为派对最精彩的一个部分,黑鬼死了,派对也具有了更大的意义,“这是我人生第一次也是最后一次派对。天啊,那个黑鬼真倔强。那个黑鬼是真正的黑鬼!”

我当然是一个白人,在广场上参加了派对、目睹了黑鬼死亡的白人,拉尔夫·艾里森用白人的视角呈现种族的对立甚至展现一种炙烤的屠杀,当然是揭示出这一幅“惊心肉跳”的画面,但是以白人作为观者,艾里森也在审视这场悲剧后面更深的荒诞逻辑。黑鬼被绑在柱子上,广场一边矗立着一尊将军铜像,“他那发霉的绿色脸上的阴影,让他看上去仿佛在对黑鬼微笑。”这也像是白人英雄对黑人的俯视和蔑笑;在黑鬼被烧死之前,广场上空出现了一家飞机,在暴风雨到来之前飞机坠落,烧着了广场上的树枝,而且一个女人被电死了,“我闻到了肉烧焦的味道。”当黑鬼被火慢慢点燃的时候,人们嘲笑他:“喂,黑鬼,现在不冷了吧?不要把你的手放在口袋里。”黑人睁大了眼睛,露出白色的眼仁;而当黑人被熊熊大火包围的时候,他发出了喊声:“谁来割断我的喉咙?谁能像基督徒那样割断我的喉咙?”杰德对痛苦的黑人说:“对不起,今晚这里没有基督徒,也没有犹太人。我们是百分之百的美国人。”

不仅仅是在广场上火刑黑人,艾里森让“派对”更多了思考:为什么将军铜像可以蔑笑黑人?为什么广场上口会有坠落的飞机?为什么杰德会说“我们是百人之百的美国人”?一场派对具有的仪式意义正是艾里森试图破解的对立。一个真正的黑鬼死在广场的派对上,这可以看做是对立的结果,在小说集里,这样的死亡随处可见。《海米的公牛》中,视角变成了到处流浪的黑人,他们四海为家,他们没有工作,他们在货运列车上流浪,从伯明翰转到芝加哥的世界博览会,对于黑人流浪者来说,不是这样没有家的生活,而是生命时常收到“公牛”的威胁,公牛痛恨黑人,“他们杀死一个黑人的速度就像一枪打死篱笆上的画眉鸟一样快。”但是在布鲁克林却出现了一个叫海米的黑人流浪者,他在被公牛威胁的时候,勇敢地拔出了一把刀,然后向公牛还击。

刀刺向了公牛,公牛的血像水花一样随风吹到了脸上,这是反击之后制造的死亡,海米用愤怒和勇敢表明了自己的态度,但是他不是胜利者,从此之后我们再也没有见过海米。之后海米杀死的公牛尸体被找到了,其他的公牛将所有黑人赶下了火车,而且公牛对黑人的杀戮变得更加频繁,“我们要赶紧去弄些东西,远离海米弄死那个公牛的地方。”黑人远离反抗的地方,黑人当然还需要为自己的生存着想,海米刺杀公牛于是变成了孤立的事件,即使海米逃离,他最后的命运也没办法远离死亡。同样在《宾果游戏之王》中,男人的妻子劳拉已经病入膏肓,他没有出生证明,无法找工作,也没有钱请医生,办法只有一个,那就是去玩“宾果游戏”赢得奖金,“就像熟悉太阳一样,他知道这就是他非常熟悉的宾果游戏。”按下按钮,他看着轮盘上的数字感到一阵兴奋,他认为这就是上帝的旨意。

| 编号:C55·2230605·1965 |

他的名字是白人取的,他的祖父以前是南方白人的奴隶,但是这一切的背景在宾果游戏中都被抹除了,他被围在旁边的白人认为在作弊,他们的拳头和棍棒打在了他的身上,他看到一滴血落在鞋尖上,但是即使疼痛他还是想要最后的奖品,在他保护按钮的时候,他被人打倒在地,“他只感到头上隐隐作痛,他甚至无意中知道他的运气已经在舞台上耗尽了。”他没有得到奖品,他反而付出了生命,宾果游戏从来就不属于他,他曾经的希望是:“活下去,劳拉,我的亲人。我知道了,亲人。活下去!”而现在当他走向了死亡,劳拉和家人还能活下去吗?海米死了,“宾果游戏之王”死了,或者反抗,或者谋生,但都没有逃脱自己的命运,而生命的死亡或许就像广场派对上的黑人一样,只不过是一种烤肉的象征。

死亡是对立呈现的结果,但是对立却是一种状态,艾里森在小说中的发问是:对立是如何产生的?《我有一双翅膀》是关于飞翔和降落的一个寓言,它和《广场上的派对》中的那架飞机似乎形成了某种对应。莱利和巴斯特看见小知更鸟在闪动着翅膀,老知更鸟则在树枝上看着自己的孩子被欺负,差不多要发疯了。莱利和巴斯特身为黑人的孩子,也有着自己的想法,巴斯特希望自己能享用用那些鸽子做成的飞禽肉,而莱利则唱起了一首歌:“如果我是总统/美国的/我想吃好吃的巧克力棒/在白宫门口荡秋千/伟大的——上帝——伟大的,人类——/我会在白宫门口荡秋千!”当歌声响起,巴斯特就认为这是一首“罪孽深重的诗”,因为上帝不喜欢它,因为白人也不喜欢,因为凯特姨妈也不喜欢——凯特姨妈不喜欢,因为她出生在奴隶制时代,“她所知道的就是每天晚上去教堂,读《圣经》,而在妈妈白天为白人干活的时候来挑他毛病。”

即使读着圣经,即使每晚去教堂,她也不是白人,她也不能接近上帝,而莱利和巴斯特学着白人的模样制作了降落伞,他们把小鸡身上绑上绳子,然后绑在降落伞上,这是一次飞翔的实验,或者对于莱利和巴特斯来说,就像自己吃飞禽肉或当上美国总统一样,得到了满足,而这或者也是他们对自我命运的一次超越。但是凯特姨妈却发现了他们的阴谋,她把他们叫做“飞行恶魔”,“这些一千九百个小青年简直就是魔鬼,他们到底是什么东西,简直都是魔鬼。”这是曾经生活在奴隶制时代的凯特阿姨的命名,飞翔的孩子是魔鬼,那么永远在地上忍受屈辱的人则接近了上帝,倒置的世界里,“我有一双翅膀”当然变成了一种讽刺。

|

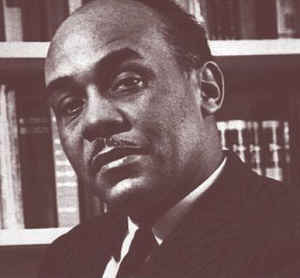

| 拉尔夫·艾里森:美国人比那两者都好 |

艾里森当然没有将所有的故事都维系在黑与白对立产生的仇恨中,他起始也暗指了历史造成的愚昧,活在奴隶制时代的人永远认为奴隶是合法的存在,他们不敢想象自己有一双翅膀,更不会唱起“如果我是总统”的歌。那么在这种历史造成的禁锢中,到底如何发现改变命运的可能?《火车上的男孩》里黑人女人带着两个孩子在坐火车,车上也有白人,他们没有钱也无法得到白人给他们的糖,这是一种贫富的对立,但是它没有激化为冲突,反而白人男孩和白人因为狗的问题发生了争执。对于黑人妇女来说,如何更好的生活才是最主要的,她想起了和孩子的父亲曾经经过老石岛线去找工作的场景,她回忆起一家人回到俄克拉何马城的时候大家对他们投来的羡慕目光,而在火车上,她为孩子们祈祷:“主啊,如果这是你的旨意,就让我来教育我的孩子们吧。让我抚养他们长大,更好地生活下去。”即使道路漫长,即使痛苦沉重,但是他们没有放弃希望,而大男孩詹姆斯曾经在内心是一种仇恨,“即使是上帝,我也要让上帝哭泣。我要杀了他,我要杀了上帝,决不后悔!”但是在妈妈的感化下,他内心也涌出了希望,“”然后他双手撑着下巴,望着窗外,想知道他们还要走多远的路,想知道在麦卡莱斯特是否会有男孩会踢足球。”

《一个被割头皮的印第安人》中,割头皮和印第安人无疑也带向了一种矛盾,巴斯特和我扮成印第安人是为了参加帕瓦节上的臭狗狂欢节,这一路所测试的是他们的勇敢,“那些印第安人根本不在乎有没有狂欢节——狂欢节对他们来说意味着什么?他们会把你的头皮剥掉的!”但是剥头皮只是一个象征,巴特斯就说自己上个星期就在医生那里剥了头皮。和剥头皮的象征意义一样,生活本身也更多了象征,我没有家人,只有珍妮小姐,我不知道父亲是谁,母亲去世之后她把握带走了,所以对于我来说,离家出走就是一个理念,未来也只是一个隐喻,它们散发出“温柔与承诺”的味道。在赶往狂欢节的路上,我偷窥了一个裸体的女人,被发现之后她却抱住了我,她用喝过酒的嘴唇吻向了我,“你太年轻,也太老练,但是你很勇敢,是一个巧克力色的英雄。”这一次的奇遇似乎打开了我的世界,就像她身上的那件宽松连衣裙一样,总是想让我去探寻更多的东西,而酒的味道,裸体的感觉,甚至下巴上杂乱的头发,都成为了年少“狂欢节”的一部分——没有被割头皮的故事,没有杀死上帝的仇恨,只有隐约在少年记忆中的一份美好和想象。

《我不知道他们的名字》也一样,我和莫里坐上火车想要去赚学费,坐在货运列车上遇到了两个老人,老人说起他们的孩子明天就要被释放了,“我们有钱的时候,失去了我们的孩子。现在钱没了,我们的孩子要回来了。我们非常高兴。”老人还给了我们三明治,虽然并知道他们的名字,但是我就像他们口中所说的孩子一样,在失去之后终于回到了他们身边。后来我被公牛带进了监狱,莫里去了蒙哥马利最后把我救了出来,“我坐牢的那些日子里,常常想起那对老夫妇,很遗憾我不知道他们的名字。”老人和孩子,其实已经去除了他们身上过多的社会属性,在一种单纯的关系中,世界就应该回到即使不知道名字也感觉到温暖的状态中,而这或者就是艾里森所要阐述的“美国”——《广场上的派对》里的“我们是百分之百的美国人”是一种讽刺,而在《黑球》中变成了某种理想。

《黑球》里的父亲干着苦力,他的一切付出都是为了孩子,孩子问他的问题是:“爸爸,我是黑人吗?”父亲的回答是:“当然不是,你是棕色的。你知道你不是黑人。”儿子又问:“棕色比白色好得多,是不是,爸爸?”黑人、白人还是棕色人种,都是肤色的一种区分,都是被划出的对立,父亲回答儿子的问题就是要取消这种对立,所以他说:“儿子,美国人比那两者都好。”美国不是被肤色定义的美国,不是因肤色而被区分的美国,但是现实并非是这样一种美国观,街对面的俩个个人因为白人需要这份工作被解雇了,管家贝利要我加入只为白人说话的工会,而自己的儿子哭着跑来,是因为一个球扔进贝利的房子砸坏了一盆植物。儿子说自己的球是白色的,而不是所说的“黑球”,而“黑球”其实就是一种污蔑和歧视,所以在面对无奈现实的时候,我对儿子说的是:“你的球是白色的。”而且在他的心里,“反正大部分是白色的。”

大部分是白色的,也意味着还有黑色的,儿子砸掉了花盆,白球变成了黑球,这是一种混淆视听,而我认为大部分白球之外还有黑球,则是强调着一种理念,白和黑构成的正是真正的“美国”,即使我的伤口还在隐隐作痛,我还是伸进了口袋,寻找那张邀请我加入工会的卡片,因为那也是一个微小的希望,那也是“美国”的重要组成部分,而艾里森消融对立的努力也在这里:“也许旧球除了白色以外还有其他的颜色。”

[本文百度已收录 总字数:4578]