2023-09-06《恒河女》:看见时,听说

“有人能看见他吗?”一个女人的声音,一个女人提出问题的声音,一个女人提出的关于“他”的问题,“谁?”一个女人的生意,一个女人对于问题提出的问题,一个女人提出关于“他”的问题的问题,“他们。”是最先提问的女人的回答?是后来提问的女人的回答?两种声音,两个女人,两个问题,问题的出发点是“他”,问题的回归点是“他们”,而在画面里,是一个“他”在行走,从道路走来,经过河边,经过沙滩,走向房子,最后走进房间,5分钟的电影时间走向了最终的目的地;画面中也有“他们”,是在沙滩上站着的男人,以及另一个男人,是一样站着的黑衣女人,以及另一个蜷缩在围栏后面的女人。

他在行走,他们在观望或等待,他和他们似乎对应于两个女人声音中的问题和答案,但是插入中间的是问题叠着问题的“谁”,是疑问接着疑问的“谁”,似乎关于他和他们在这横亘于中间的“谁”中又被解构了,而画面之叙事也在解构着声音之叙事。一个场景,似乎就是对玛格丽特·杜拉斯这部电影风格的注解。“在某种程度上这是两部电影,平行于电影影像的是被播放出来的纯声音电影。为了避免任何轻视,我们想让观众知道,这两个声音来自女性,完全不属于在影像中出现的角色。可以补充说,影像中的人物完全不知道这两个女性的存在。”玛格丽特·杜拉斯将这种叙事称为“声画分离”:声音是声音,影像是影像,声音在叙述一个故事,这个故事成为了声音的电影;影像在讲述一个故事,这个故事成为了影像的电影——两部电影是完全独立的,是平行发生的,所以声音里的“谁”是对那个问题的回答,它指向的是“他们”,但“他们”也是一个“谁”,而影像里的“他”和“他们”也并非是在看见和被看见的层面上组成一个完整的叙事链条。

玛格丽特·杜拉斯的实验?声音据说来自小说《劳儿之劫》,影像则来自《爱》,都是玛格丽特·杜拉斯创作的文本,如果在没有阅读这些文本之前观看这部电影,作为一个普通读者如何知道背后这两个彼此独立的文本?当一部电影将两个文本放置在一起,变成了声音和影像,一定是让观众进行编码:将声音叙事和影像叙事结合起来,构成一部完整的电影,“一”就是完整性的体现,但是玛格丽特·杜拉斯一开始就在拆解这个“一”,将其变成“二”,那么在观者的编码和作者的解码中,电影是不是会达到声画分离这种独特书写的叙事效果?会不会让观众得到平行电影带来的观影体验?

声音叙事来自于两个女人,一个在说或者一个在听,一个在问或者一个在答,一个在讲或者另一个也在讲,听说、问答和讲述,构成了故事的叙事线索:他回到了印度,回到了萨塔拉,因为这里曾经是他们爱过的地方;他们爱过的地方,必将是他之外还有一个她,曾经爱过的地方,必将是现在之前的过去;他是地主的儿子,那时他正准备秋季的婚礼,在一场大使馆举办的舞会上,她来了,迟到的她来了,“我必须请你跳舞。”于是爱在那里发生:他爱着他,她爱他胜过一切,直到她知道他离开;她有过很多情人,道具般的存在,接过几次婚,后来她死了,救护车在麦地里发现了她;他在她死后,离开了印度,结婚,生孩子;但是他又回到了萨塔拉,他在这个曾经爱过的地方住了三天三夜,他回来是为了自杀……

| 导演: 玛格丽特·杜拉斯 |

他和她的故事,在相遇相爱和相离中展开,但是这只是故事的简单线索,他为什么离开?她为什么死去?他又为什么回来而且想还要自杀?或者这才是真正属于爱的疯狂,“发生了什么”是两个声音里不断提及的问题,也许是国界,也许是文化,也许是观念,也许是门第,又或者是不可阻挡的社会约束,总之从他们在舞会上相遇,爱情就是在畸形的世界里发生,“迈克尔·理查森”,这是他的名字,而年轻的女人就是“恒河女”,在从舞会开始的故事里,一切都走向了死亡的悲剧,就像河流本身,在永无止境的流淌中带走一切,即使他听到了她的请求,即使他看见了燃烧的大火,也无法阻止一切发生,而回来或许是对爱的最好祭奠,“河流之后依然是萨塔拉”,因为迈克尔说:“我们的记忆在这里”,回来就是重拾记忆,回来就是重回爱情,回来就是一起死去。

“她那时十八岁。”几乎和玛格丽特·杜拉斯笔下和镜头下初遇爱情和燃烧着欲望的女人一样,十八岁总是指向最纯洁的年纪,指向最纯真的青春,甚至欲望也在蓬勃中变得无邪,十八岁也是活着的年纪,而等到十八岁逝去,死亡就发生了,不仅是肉体的死亡,也是精神的死亡,于是爱变成了一种他者的存在——玛格丽特·杜拉斯所书写的是带着浓郁殖民主义色彩的他者之恋,男人和女人,从来无法离开地理、文化、世俗的约束,从来不曾摆脱殖民的历史叙事,爱情在流浪,爱情居无定所,爱情必将离开,这就是“恒河女”的故事所具有的共性悲剧。

这是和声音有关的叙事,她在两个女人的对话中展开,而在影像上,去除了地理背景,去除了人物关系,它以最直白的方式呈现了影像本身:男人拎着包走完了那条长长的路,这是一个“他”,沙滩上是站着的男人和另一个男人,是黑衣女人和另一个女人,这是“他们”。他和他们有时分开,有时交错:他在房间里,房间里也有一个女人的照片,他从过道上走过,他坐在大厅的沙发上,他也会走到沙滩上;他们的变化则显得更多元,他们站着,他们张望,他们走着,他们离开,有时男人一个人走过沙滩,有时黑衣女子离开,有时另一个年轻的女人从蜷缩中站起来,有时和另两个男人一起坐着;或者,在他和他们之间有了交错,在大厅里,黑衣女子和他坐在不同的沙发上,在过道上,她站着,他则从房间里走了出来;或者,男人站在大厅里,和黑衣女人跳舞,然后问到:“谁在那里?”走出来的是他……

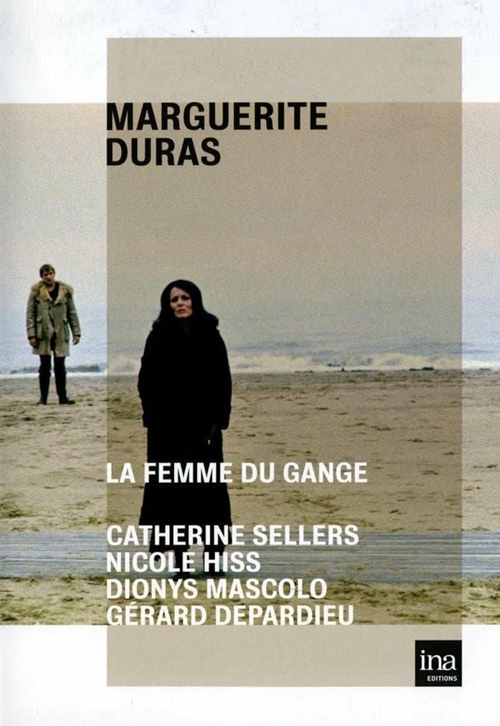

《恒河女》电影海报

他,他们,他和他们,在他的到来形成相对独立的叙事之外,他们的故事是含混的,两个男人到底是谁?一个男人和黑衣女人是什么关系?年轻的女人和黑衣女人又是怎样的关系?而他和他们之间的关系更是成为一种隐秘的所在,只有一个镜头里,他和他们形成了同框,站在沙滩上的木栅栏边,他们并没有说话,在一起又像是无法说出彼此的故事。或者,影像里也有彼此的对话,黑衣女人问过他一些问题,关于年轻的女孩,关于他回来的原因,关于他寻找的东西……但是对话没有更多的指涉,它只是被说起,接着又归于沉寂。这便是影像中他和他们的叙事,或者他也是他们中的一员,或者他们的每个人都是有着故事的“他”。

的确,声音是一部电影,影像是另一部电影,声音和影像之间很难建立统一的叙事,声音不是和影像在相同的层上展开故事,声音也不是影像的补充,而影像也独自拥有自己的声音——可能的同一性是声音和影像同样弥漫着某种逝去的哀愁、陌异的悲伤,同样在表达着回来的空寂和死亡的压抑。但仅此而已,在这个意义上,要观众在观影中建立连接线,显得徒劳,而玛格丽特·杜拉斯也没有打算要将平行电影变成一种单一性的存在,观众的编码是徒劳的,因为它在作者的解码中化为乌有,所以在这个意义上,观者的电影和作者的电影也变成了两部平行电影,无论玛格丽特·杜拉斯的实验具有怎样的开放性,对于观众来说,也仅仅是形式意义上的勇气。

声音和影像被分离,观者和作者被分离,看见只是看见,听说只是听说,这种分离性在电影的一个场景中被完全注解了:他走进曾经留下记忆的餐馆,被一个餐馆的男人带领着,当他走到窗口的位置,外面正好站着那个年轻的女人,但是他却说:“我不认识她。”男人让他再走近一点,但是他靠近之后坐在凳子上,注视了很久却说:“那里没有人。”从不认识到没有人,是从看见变成了听说,陪他的男人说:“她是劳拉,十年前就去世了。”死亡早就发生,它是一个听说的故事,他寻找这个故事,但是再也看不见——在玛格丽特·杜拉斯的远景画面中,他和她隔着玻璃,她是听说的她,她是看不见的她,永远是听说和看见的分离。

[本文百度已收录 总字数:3275]

思前:千千阙歌