2025-11-18《诗人之城》:我只能在火光中悲叹

这是一个美好的世界,孩子们骑着单车在玩耍,女人脸上绽出笑容,人们在广场上漫步,“这是一座诗人之城,所有的街道都以诗人的名字命名。”“诗人之城”所带来的不仅仅是美好,当人们用诗句来指路,当人们的账单和信封上都写着诗人的名字,当人们住在和诗人一起的家里,更是一种浪漫和幸福,但这一切是不是萨拉·拉贾伊构筑的一个乌托邦?

制片国家是荷兰,语言是英语和波斯语,而关于萨拉·拉贾伊的介绍是一片空白,电影本身传递的信息就是一部纪录片,而对于现实的记录和电影中被毁掉的“诗人之城”一样,成为拉贾伊的一个隐秘故事。“诗人之城”经历了三个时期,在两伊战争20年前,城市被建造起来,它的建造是为了安置炼油工人、大学师生,这是属于他们的新家,当新城的所有街道以各个时代的诗人名字命名,它更是对家园的一种阐释。但是警笛声响起,爆炸声响起,战争笼罩在这个城市里,大量难民涌入,当新区不断扩大,诗人的名字已经被用尽,甚至再没有人谈论诗人,诗歌也慢慢被湮没,街道开始用作家之名、民族英雄之名、国王之名、科学家之名,甚至用了草木、建筑之名。“诗人之城”虽然有硝烟,有哭泣,有是死亡,但是无论如何,对于无家可归的难民来说,依然是一个家,这个城市也依然散发着历史、文化的温度。

| 导演: 萨拉·拉贾伊 |

也许最让人唏嘘的是,街道开始以烈士的名字命名,而这无疑是对“诗人之城”的一种颠覆:诗人代表着美好和浪漫,烈士代表着战争和死亡;诗人写下的是诗歌,烈士写下的是生命;诗人的诗歌是家园的象征,每个人在诗歌里找到家,而烈士是家园毁灭的象征,每个人在烈士的名字里失去了家园。诗人之城变成烈士之城,不仅仅是战争,是灾难,更是一种彻底的毁灭。当战争结束,当新的政权建立,这个城市进入了新的时期,“妈妈的家在一条以12世纪诗人命名的小巷尽头”,在这座诗人之家里,有小花园,有小池塘,有白桑树,它们像诗人笔下的诗歌一样,是最后的家园,但是白桑树结出的果子是红色的,红色是一种诅咒,是女人的幽灵,隔壁的孩子死了;之后这个城市被禁止跳舞,后来唱歌也被禁止了,再后来连音乐也被禁了;于是全家坐在庭院里,点燃起了火,把书和唱片都扔进了火里,熊熊大火烧毁了诗人和诗歌,烧毁了音乐,烧毁了一切美好的东西。

战争前的诗人之城,战争后的烈士之城,以及最后的毁灭之城,这就是拉贾伊构筑的乌托邦三部曲,当然“诗人之城”本身就是一个隐喻,但是当画面中插入了大量照片,它就指向了现实:这是黑白的照片,这也是彩色的照片,这是模糊的照片,这也是清晰的照片,这是女人们面带笑容的照片,这也是女人们愁容满面的照片,这是人们在广场上散步的照片,这也是街道空空荡荡的照片,这是建筑工人在建造城市的照片,这也是城市变成废墟的照片。照片呈现出一种静态,在空间被禁锢而时间被无限放大的影像里,照片叙说着过去和现在,照片讲述着历史和现实,照片也记录着拥有和失去,而即使所有的东西都退场,诗人和诗歌从历史中退场,书籍和唱片从火焰中退场,男人和女人从街道上退场,家园从城市中退场,城市从地图上退场,但是影像所记录的一切又是另一种在场,战争没有逝去,暴力没有逝去,大火没有逝去,被记录的影像永不遗忘,在火光中的悲叹声永不消逝。

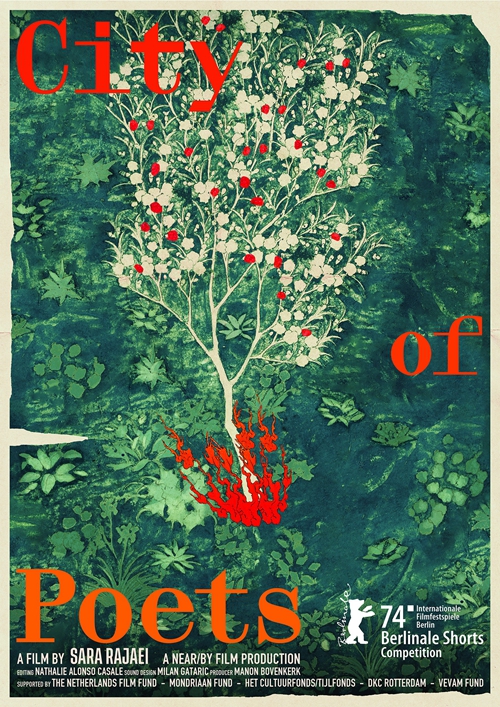

《诗人之城》电影海报

[本文百度已收录 总字数:1423]