2011-08-28 《哈利·波特》:九又四分之三的青春

我一直觉得只手空拳手无寸铁进入哈利·波特的世界是一次愚蠢的冒险,当哈利·波特系列从魔法石历经密室、阿兹卡班囚徒、火焰杯、凤凰社、混血王子,直到现在的死亡圣器时代,一个“大难不死的男孩”也逐渐成长为魔法世界的英雄,甚至在19年后成为三个孩子的父亲,在时间的不断创造、颠覆中,还有什么可以让人感到平安的?我甚至犯了低级,将作者J.K罗琳的名字误会成了席卷美国东海岸并致人死地的飓风“艾琳”,在一个眼花缭乱的虚拟魔法世界,有什么东西可以让你在梦幻般的想象世界保持镇静?有什么可以让你用残酷的青春去消耗一部明知道不真实却还在等待的电影系列?甚至,有什么东西还会让你刻骨铭心地记住正义战胜邪恶需要漫长的等待和生命的付出?“本书作为献礼分成七份,耐尔,杰西卡,戴维,肯奇,迪,安妮,还有你——如果你始终忠于哈利直到最后的最后。”这是J.K罗琳在小说中的题词,“直到最后的最后”仿佛就是魔法世界的咒语,把一场娱乐事件完全变成了一个真实的冒险游戏。

所以,没有“忠于哈利直到最后的最后”或许也是一种幸运,甚至这只是心血来潮对小五许下的承诺,对于这场最后与伏地魔的决战,我基本没有过期盼,因为哈利·波特系列,除了2002在中国上映的第一集《哈利·波特与魔法石》之外,我没有看过之后的所有电影,当然也没有悬念着哈利·波特和伏地魔的生死之战。也就是作为一次偶然的决定,哈利·波特完全可以在这一系列结束之后,不与我发生任何关系,而我内心也无一丝挂念,当然小五心里也不会留下对于那个虚幻世界的恐惧和疑问,我的意思是,哈利·波特只是我不经意走进的一个符号,里面带着某些邂逅的特质。或者,当真正在冷清的电影院用2个小时的时光,见证伏地魔终极死亡之后而进入午夜时分,对我来说也同样是一次冒险,同样有着对“直到最后的最后”的无限缅怀。

因为它触及了时间的神经,触及了青春的内心。2002年第一次看哈利波特,在九又四分之三的车站开始他的魔法之旅,那一年,小五还没有出生。而10年前的哈利·波特,是一个11岁小男孩,瘦小的个子,黑色乱蓬蓬的头发,明亮的绿色眼睛,戴着圆形眼镜,前额上有一道细长、闪电状的伤疤……当这道疤痕在“最后的最后”成为解读哈利·波特身世的一个进口,所有的伏笔都在这最后的生死之战中掷出致命一击,霍格沃茨之战成为最后的清算,忧郁的斯内普被伏地魔杀死,他把珍贵的眼泪给了哈利,哈利看到了自己,看到了母亲,看到了斯内普对母亲的爱,也终于哈知道自己身上已经有了伏地魔的一片灵魂,所以他必须死。而当伏地魔用杀戮咒企图杀死哈利时,不仅没杀死哈利还清除了他身体里伏地魔灵魂的碎片。毫不知情的伏地魔将哈利运回城堡,最终伏地魔与哈利在大礼堂进行了决斗。这时老魔杖的主人已是哈利,魂器也已全部消灭,伏地魔的杀戮咒反弹到自己身上,结束了这个魔头的生命。

|

|

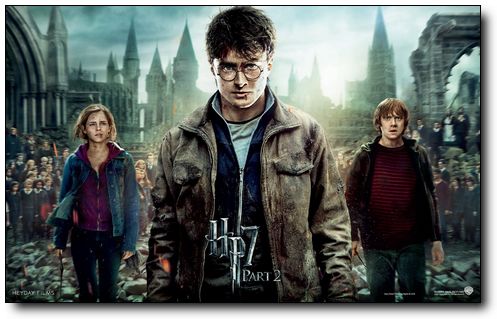

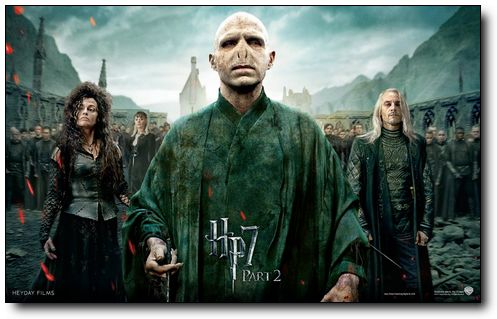

| 《哈利·波特与死亡圣器(下)》海报 |

作为哈利·波特系列的完结篇,《哈七(下)》讲述了哈利·波特彻底解决。当罗恩把“王冠魂器”扔进火里、三个着火的伏地魔脑袋飞向观众席时,逼真的视觉效果让影迷们不断惊呼。而当影片即将结束时,伏地魔身上的鳞片不断剥落、身体化为灰烬并消逝在霍格沃茨上空,影院里弥漫着一种末世和告别的悲伤情绪。对于哈利·波特来说,与伏地魔的宿怨,最关键的是摧毁使伏地魔永生的魂器,而死亡圣器却可以主宰死亡,当隐形衣、老魔杖、复活石同时拥有的时候,便可以掌控任何死亡。这其实就是生死的永恒定律,除了人类难逃宿命,有着非凡魔力的巫师、教授也都无法躲避。“再强大的魔法,也无法让死去的人复活”这是哈利·波特的魔法定律,也是J.K罗琳在这个虚幻世界设置的最后一道魔咒,所以哈利·波特的活带着母亲的死,他的身上有着伏地魔的死亡魂灵,而唯有伏地魔的死才能使他回到最安全的世界。

而伏地魔作为“史上最危险的黑巫师”,他杀死了哈利的父母,他所追求的也无非是长生不老,伏地魔的名字Voldemort来源于法语Vole de mort,即“死亡的飞翔”或“飞离死亡”,而伏地魔的过去是汤姆·里德尔,他一直不喜欢自己的名字,因为他对父亲是麻瓜一直很鄙视,所以调换了字母,由TomMarvolo Riddle(汤姆.里德尔)变为I amLord Voldemort。这就是伏地魔对日常宿命的否定,为的是建立完全属于自己的新世界,而他手下追随他的食死徒们也都在向往着另一种“飞离死亡”。

熄灯器、老魔杖、隐形衣、时间转换器等魔法道具消失了;炼金术、幻影移形、夺魂咒、大脑封闭术法术消失了;福灵剂、生骨灵、迷魂药、迷情剂等魔法药剂消失了……当魂器全部消灭,当伏地魔真正死去,生和死的界限也被完全拆除,而当影片即将结束时,伏地魔身上的鳞片不断剥落、身体化为灰烬并消逝在霍格沃茨上空,影院里弥漫着一种末世和告别的悲伤情绪。是的,伏地魔死了,邪恶死了,电影结束了,一个时代也走向了末端,那寒冷入骨的惊悚和一个尾声无非为时间的轮回埋下了另外的伏笔。“如果你始终忠于哈利直到最后的最后。”J.K罗琳终于可以合上书,向全世界的哈迷告别,向她的魔法世界告别,而我们也将起身,在最后“19年后”的别样人生中见证一种青春的逝去。

截止上周末,《哈利·波特与死亡圣器(下)》以北美3.71亿美元、全球12.94亿美元的成绩摘得暑期档北美/全球票房双料桂冠,其中中国内地取得了6000多万美元的优异成绩,而J.K.罗琳创作的7部系列小说,已经被译成近七十多种语言,在两百多个国家累计销量达三亿五千万多册。面对这样的神话,我不知道在全世界哈迷的心中,那深深眷恋,“始终忠于哈利直到最后的最后”的到底是什么?是史诗般呈现的魔法世界?是对传统英国文学的背叛精神?还是对于我们想象力枯竭的拯救勇气?“魔法只是魔法,一种调节巫师界的技术。”但是当我们用漫长的时间来哈利波特的魔法之旅的时候,我们其实忽略了魔法只是一种工具,而其实是另一种人生。当19年后哈利波特又站在九又四分之三站台的时候,我仿佛也看到了最初那副场景:伦敦国王十字车站,9号和10号站台之间,两个站台的那堵墙后,一辆深红色蒸汽机车停靠在挤满旅客的站台旁……“九又四分之三”是个迷,我一直不知道这个车站为什么要去这样一个抽象的名字,而现在,当哈利波特大结局落幕的时候,我才发现,“九又四分之三”恰好是从2001年11月16日第一部上映到今天,哈利波特走过的这段时光。或许巧合而已,但这或许就是我们的青春所走过的历程。

[本文百度已收录 总字数:3135]

顾后: 单向的仪式