2014-04-22 《小玩意》:生命向下,胸口朝上

“我们不能灰心,只能挺起胸口朝上。”一个女人的激励与勇气,一个女人的创造和挣扎,从小玩意、小家庭的自我世界,到大机器、大国家的民族救亡,对于一个乡村妇女来说,是升华,是超越,却也是无力承担的悲剧,是侵袭和战争之下的毁灭和痛苦,那最后发出的“大家一起打呀!救你的国!救你的家!救你自己!”的呼喊,只是一个精神失常者最后的“动员”,当围观者掌声响起的时候,抵抗看起来更像是一种仪式。

对于叶大嫂这个经历了曲折生命历程的女人来说,故事在两个端点之间展开,一头是风景如画,淳朴祥和的姚叶村,一头则是洋货泛滥、战火纷飞的大上海,乡村与城市,浪漫与残酷,以及手工业和机器大生产,这二元对立的现实割裂了希望和理想,割裂了生活和现实,而这种二元对立又是超越地域的,在这个军阀混战、社会动乱及帝国主义侵略的大时代,个体似乎已经难以逃脱悲剧的宿命,而那一声声“胸口朝上”的激励越来越成为反抗的口号,不仅在姚叶村响起,也在战争前线响起。

|

| 导演: 孙瑜 |

|

可以说,这乡村的现实代表着一种祥和与善良,代表着纯美与和谐,甚至是一种基于农耕文明的理想状态的眷恋,渔船、炊烟、孩子、欢笑,处处弥漫着一种世外桃源般的乌托邦理想,甚至还有一种超越道德追求自由的热情。叶大嫂不仅有着过人的才智、技艺,而且还有一种博爱般的情怀,真善美闪现出女性的光华。虽然有丈夫嫁做人妇,但是在村子里,她似乎和其他男人保持着某种暧昧的关系,打情骂俏、勾肩搭背,像是一种常态,“好一个聪明标致的叶大嫂,可惜嫁给了又矮又胖的武大郎,真是好花插在牛屎堆里。”这是村里人的议论,而其实这样的议论并非是一种道德的谴责,相反却是对于一种真诚和美丽的向往。而这样一种情感,也使整个故事细腻地传递着两段隐秘的爱情。

一是叶大嫂和暑假在村里进行调查的袁璞之间的爱恋,另一段则是十年后叶大嫂的女儿珠儿和大勇之间的花前月下的爱情。在袁璞的口中,叶大嫂变成了亲昵的“秀秀”:“秀秀,我爱你,今晚我们就到上海去吧。”在光天化日之下,就在叶大嫂的家里,如此直接的表白也算是冲破了某种禁忌,在袁璞编织的爱情故事里,他们将去暖和的南阳,去繁华的巴黎,去幽静的瑞士,但无论去往哪里,都是离开姚叶村。而叶大嫂虽然对袁璞也有某种情愫,但是“发乎情止乎礼”的道德约束还是让她拒绝了袁璞,“你怪我恨我都是应该的,但我绝不能骗你,你对我的一切好处,我是永远记得的。”这里有叶大嫂的真诚,她敢爱也敢于不爱,对于她来说,拒绝一方面说明她对于村里生活的坚守,另一方面则是离不开她的小玩意,对她来说,小玩意不仅是自己的生活之本,也是全村人的希望,所以在超越爱情的期待中,她对袁璞说:“你要到外国去留学,回来就我们大家。”他把袁璞叫做“敬爱的袁先生”是一种超越个人的希望和寄托,因为她知道,如果我们的小玩意不如外国的好,我们都会饿死,所以她希望袁璞忘掉男女私情,走上救国之路。而袁璞在离开之后的那最后一句话也升华成了对于民族,对于国家的命运担当:“因为我是一个人,所以应尽我为国家为人类的义务,同时,因为我长了一个心,所以我也要永远爱你。”爱国和爱你,在袁璞身上合二为一,或许也只有在姚叶村,在叶大嫂面前,他才会拥有这样一种生活的动力和对于未来的希望。

|

|

|

|

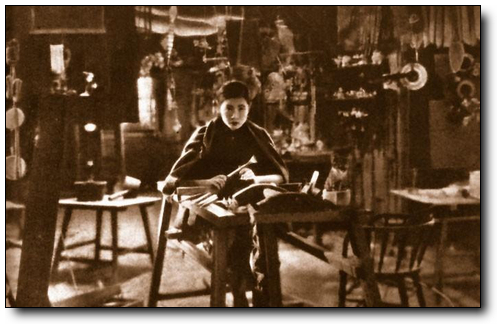

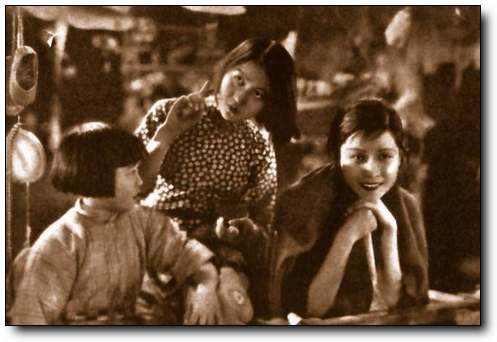

| 《小玩意》电影剧照 |

而另一种爱情发生在十年之后,这十年他们已经远离了姚叶村到了上海,但是叶大嫂和村里人重建的那个茅草房子无非是姚叶村的一种复制,依旧是乡村生活,依旧是手工制作的小玩意,十七岁的珠儿已经长大,她不仅继承了叶大嫂聪明睿智和心灵手巧的优点,而且制作的小玩意比叶大嫂更胜一筹,而和叶大嫂一样,在她生命中出现了美好的爱情,她和大勇相依在河边,看天上的月亮,停河里的落水声,说着对于未来生活的向往。这里有孩子们的嬉戏,这里有滑滑梯裤子开裂的尴尬和玩笑,这里也有纯真美好的爱情,这是另一个姚叶村,这是另一个理想家园,虽然在这十年的时间里,经历了太多,但是这美好的的一切却依然。

对于这理想主义生活的坚守,代表着对于农耕文明的某种眷恋,但是在这个特殊的时代,这一切像是某个梦,充满趣味的自我世界终究要被破坏、毁灭。清贫、祥和、安定、宁静的生活因为苟都军和魏司令的开战而被打破,在人们陷入混乱的时候,叶大嫂的丈夫也因病累到在街上,而这众人相救的时候,叶大嫂年幼的孩子被人拐走,又辗转卖到了上海一个富裕人家。对于叶大嫂来说,这是人生的第一个重大打击,接连发生,让她第一次感受到了命运的残酷。而在家人死去和失踪的同时,家园也不复存在,只能背井离乡逃亡上海。在上海的偏僻地,是叶大嫂第一个叫大家打起精神先搭起草棚,这草棚是新的家园,当然也是另一个有着和谐美好的姚叶村。

对于叶大嫂来说,她的人生信条便是“挺起胸口朝上”,这是一种力量,这是一种勇气,也是对于生活现状的某种期许。作为从事手工发明、制作的叶大嫂来说,她似乎一直有一个梦想,那就是实现机器生产。在姚叶村的时候,她就觉得外国有那么多羊玩具,就是因为是机器生产,所以做得很快。所以在拒绝袁璞的时候,她也希望他能在国外学习的基础上开设自己的工厂,专门用机器生产玩具。而在珠儿和大勇的爱情对话里,也有着对于机器生产的向往。当阿勇问珠儿,你的玩具工厂什么时候开办?珠儿说,快了,总有一天会成功的,只要胸口朝上,到那时中国也强了,贫穷的人也过得快乐了。”可以说,对于机器生产的向往是基于对手工制作的超越,是一种小农意识的理想主义。

但是机器取代手工,大批量玩具取代小玩意,并非只是一种工具的代替,叶大嫂和珠儿也知道,外国的玩具和我们自己的小玩意有着本质的差别,珠儿看见一个像老虎求饶的玩具,心里很不爽:“向老虎磕头求饶,还不是要给它吞吃了着要把我们的小孩子教坏了。”她立即动手将玩具进行了改造,改造后的玩具变成了大家拿枪拿刀在打老虎。这一改造是要建立一种自主、自立的民族气节,或者是要真正实现“挺起胸口朝上”的理想。但是,他们对于工业文明的向往最后却成为一种机器暴力,小玩意上的大炮、飞机和船只变成了现实中的坦克、飞机和大炮,战争的爆发,开始摧毁他们对于机器文明的向往。

而他们在这时代的浪潮中,也逐渐从小玩意,小家庭的世界里走出来。当战火烧来的时候,村里人建议大家逃跑活命,而珠儿却大义凌然:“你们胆小的尽管跑,我不会逃跑,将来淘到没有路可逃的时候,我们再向哪里逃呢?”她知道,逃跑不是改变命运的办法,“挺起胸口朝上”才能勇敢面对现实,就如那些抵抗着的士兵所说:“我们也要死在胸口的子弹上。”所以珠儿、大勇和很多村里支援后方,奔赴前线。珠儿拿起那杆枪的时候,说:“这小玩意这么重啊!”把枪叫做小玩意,虽然让那些抵抗的士兵一阵欢笑,但是也开始了另一种命名,枪变成了“小玩意”,其实是把战争的武器变成了一种对于救亡的寄托和信仰,士兵们开始高喊:“小玩意,杀啊,小玩意,冲啊!”

小玩意变成了现实,变成了抗争,变成了对于国家、民族的救亡武器,而叶大嫂、珠儿也完全告别了姚叶村的生活,告别了机器的梦想,他们冲杀在前线,他们胸口朝上抗争,大勇牺牲了,老赵牺牲了,珠儿也中弹倒地。“妈妈,我不痛,我不哭。”这是在生命的最后时刻珠儿对叶大嫂说的话,“我要死了,还有很多小玩意没有发明呢。”她还为母亲擦去泪水,而在这死亡逼近的时刻,珠儿还用手上滴落的泪珠做出弹射的动作,曾经在珠儿年幼哭泣的时候,叶大嫂就是用这个动作逗她开心,而现在这动作变成了另一种力量,另一种胸口朝上的激励。

军阀混战使叶大嫂死去丈夫和儿子,使她离开家园,侵略战争又使她失去了自己的女儿和那个机器的梦想,“枯草可以复生,残花可以再开,破碎的心或许可以修补,但是叶大嫂亲爱的人,却永远永远地去了。”这是一种悲苦的人生,这是只留一个人的现实,当战火和硝烟暂时消退的时候,叶大嫂一个人走在上海街头,她手里挽着装满小玩意的篮子叫卖,那里面是是珠儿发明的“儿童打老虎”和珠儿发明并没来得及制作的“十九路军冲锋”的玩具。这是新年到来的时候,烟火取代了战火,而对于叶大嫂来说,没有喜庆没有祥和,只有悲戚只有疼痛。而那来买玩具的小男孩却像极了自己失踪的玉儿,“这些玩意是国货吗?”男孩问她,而叶大嫂拉着他,问他是什么衣服,“这是童子制服,将来长大了要救中国。”男孩说,叶大嫂看着眼前的男孩,听着他对未来的期许,似乎这男孩不单是自己失踪的儿子,更在他身上发现了那种丢失的勇气,“将来要救中国”的理想在叶大嫂的心中一热,也终于变成了一种力量。四周的烟火燃起,叶大嫂仿佛看见了战争的硝烟,她惊恐地叫到:“又打仗了……敌人杀来了!”

不是一种想象,而是在遭遇了颠沛流离的生活,遭遇了亲人的死亡,遭遇了战火的侵袭之后,叶大嫂看见了梦魇般的过去,而眼前小男孩的救国志向又仿佛让她鼓起了勇气,但是当这种勇气爆发出来的时候,却是精神失常的结局。即使过去的爱人袁璞出现在她面前,她也再也找不回那种爱那种曾经的寄托,她茫然地看着袁璞,而后朝着大家喊:“大家一起打呀!救你的国!救你的家!救你自己!”在如此“动员”之下,混乱的人群鼓起掌来。

一个弱女子,经历了家园摧残,经历了家人死亡,经历了无情的战争,当她几乎失去了一切的时候,站在上海街头以疯狂的方式鼓舞大家救国救自己,实在是一种生命向下的悲剧。在叶大嫂沉沦而又奋起的曲折过程中,作为左翼电影的代表,实际上是在寻找个体命运的最后启示,疯子是一种社会摧残的象征,而用疯子来动员在某种程度上是为了起到唤醒普罗大众的作用,“我们需要叶大嫂那样的疯子,需要不怕被人当作疯子而还是大声疾呼地向着大众警告的疯子!……希望一切愿意做疯子的人们,到真正能够起来抵抗的群众里面去!”1933年,在孙瑜的电影《小玩意》上映之后,左翼文艺家夏衍发文这样呼吁,实际上也是对于当时民众围观心态的一种反讽,是的,当个体的生命已经完全向下,而那种勇气和力量也依然使人“挺起胸口朝上”。

[本文百度已收录 总字数:5298]

思前: 当万物被连接,“你”在哪里?

顾后: 《黑书》:我对着镜子阅读自己的脸