2020-08-31《史楚锡流浪记》:因为不能像杂耍的鸡一样活着

母鸡会用嘴打开开关,会播放音乐,会在音乐声中用爪子跳舞,在节奏强劲的音乐中,母鸡用本能的咯咯叫和爪子划过琴盘的声音制造着混合的音乐,和旁边的鸭子、兔子一起演奏着动物音乐,跳起了肢体舞蹈。或许在这音乐声中,那从揽车上响起的枪声也被覆盖了——在枪声响起时,赫尔佐格故意隐藏了拿着枪的布鲁诺·史楚锡,在只有声音的世界里,死亡变成一种无主的行为,和沉浸在音乐中条件反射般的母鸡一样,世界正呈现出主体缺席的场面,连赶来的警察对着对讲机描述现场时也把人忽略了:“这里只有转圈的汽车,没有凶手,山上发现了尸体……”

转圈的汽车里没有司机,被开启的缆车上没有其他乘客,和案发现场没有凶手的结论一样,主动做出行动的人已经没有了,除了每个格子里跳舞的动物,除了山上的尸体。当主体消失,布鲁诺只是作为客体存在而死去,他是一具躺在山上的尸体,他是死在异乡之美国的一个物,就像条件反射一样,不是一种暴力,不是一种强迫,静悄悄地发生,静悄悄地落幕。但是当这具尸体出现的时候,美国警察在后面加了一句:“我们怀疑是自杀。”——一种死又回到了找回主体的状态中,一具尸体又有了向他枪杀的人,而这个主体也是客体,这种主客体合一的状态是不是就是布鲁诺·史楚锡的命运写照?

“我叫布鲁诺·史楚锡,身高一米六八,棕眼,鹅蛋脸,没有胎记。”当他从监狱里被释放时,在最后交还物品时,史楚锡这样介绍自己,他有完整的名字,有各种指标的身体,连同最后清点之后给他的五包烟、手帕、护照等物品,史楚锡终于以一个人的方式获得了自由,他甚至迫不及待吹响了小号:“我重新恢复自由之身了。”但是这一种自由的获得,是不是真的让史楚锡变成了一个人?从他介绍里有两个隐喻,一个是鹅蛋脸,面部特征的描述借用了动物性词汇;另一个则是“没有胎记”,在身上这是抹除了自我历史的写照:他来自哪里,父母是谁?为什么会进监狱?因为没有胎记,所以赫尔佐格让他的出身变成了谜样的存在,他的过去,或者说将他带到这个世界的制造者缺失了,他“没有胎记”的身体获得了自由,这种自由看起来也是一种伪自由。

但是赫尔佐格又给了他隐约的线索,他在出狱时发过誓,举起手的时候他说自己是以一个匈牙利人起誓——所以他是一个非德裔的匈牙利人,清点物品时的护照还给他便是证明;当监护人告诉他出狱之后不能再喝酒,因为他的罪行和酒有关,在这种理性主义的警告中,布鲁诺却说:“我的人生始于感化院终于医院。”也就是说,他从记事开始就在感化院里,感化院的存在也是对于他身份的一种解读,他是在失去了父母之后才会被送到感化院,而这句话又预言了他最后的归宿,在疾病或者非正常死亡中结束人生,医院是他最后的终点。一个长着鹅蛋脸的矮个子,一个没有胎记的匈牙利人,一个最后将会在医院死去的男人,史楚锡注定是一个流浪者。

但是,对于史楚锡来说,这些都只是构成了他身体的外在部分,对于自由的渴望,拥有音乐的乐趣,都是他拥有强烈生命意识的写照,在最后告别狱友的时候,其中一个送给他世界上最小的纸船,意思是即使微不足道也可以乘风破浪,这是生命不息的写照;另一个土耳其人在他面前表演玩火的游戏,那一团火在胯部燃烧,从身体最下端就燃烧起来,也是生命力旺盛的象征。在两位狱友的送别中,在重新拥有自由的向往中,布鲁诺一出监狱就来到了酒馆,一方面他要了一瓶啤酒完全颠覆了监护人对他的警告,酒不是丧失理性的物品,而是重新振作的符号;另一方面他是为了看到自己的女友伊娃,伊娃在失去了他之后跟着弗克他们混,根本没有地位,没有身份,他们可以随时打她骂她,但是当布鲁诺重新出现,他也给了伊娃一种生命的气息,当伊娃问他:“你去了哪里?”布鲁诺似乎很自豪地回答:“我去度假了。”

| 导演: 沃纳·赫尔佐格 |

因为喝酒闹事被关进了监狱,他却在出狱之后重新拿起酒瓶,并把入狱说成是度假,在这个一米六八的流浪者身上看不到悲观气息,只有无尽的生命动力。的确,对于布鲁诺来说,他身上洋溢着乐观主义,他对生命充满了憧憬:他有重新回到他身边的女友伊娃,他有史威兹还维护着的那间公寓,他有可以让他找到乐趣的钢琴,尽管已经破旧,尽管音色已经不准,他仍然亲切地称呼他们是“朋友”;他还有那只叫“毕欧”的鸟,虽然关在笼子里,但是是他最好的倾诉者……所有这一切都是充满生命力量的象征,对于布鲁诺来说,拥有这一切就意味着让生活闪现出浓浓的生命意识。

这种生命意识是强烈的,即使他面对的是破败的生活,是贫穷的现实,是被欺负的命运。因为伊娃回来了,弗克和同伙总是来找事,他们打伤了无依无靠的伊娃,还闯进家里欺负布鲁诺:他们让他爬在钢琴上,身上放着铃铛,让他保持这个姿势,否则就会被骂被打……布鲁诺没有反抗,他只是默默承受着一切,这不是丧失尊严的表现,也不是一种妥协,对于布鲁诺来说,却是藐视,因为他们才是没有生命力量的存在,就像他去医生那里,面对那个早产儿,医生伸出手,孩子却死死抓住了他的手,医生告诉布鲁诺的是:“他的握力很大,也许有朝一日会成为总统。”一个早产儿几乎濒临死亡,但是他能活下来是靠着强烈的生命意识,有朝一日能出人头地也是强烈的生命意识,所以早产儿对于布鲁诺来说的启示就是:不要惧怕命运,而是应该牢牢抓住每一个机会。

尽管遭人欺负,他没有丧失站立起来的能力,他在小区里拉着风琴唱歌,是对于生命的拥抱,而从德国坐船去往美国威斯康星州,则是寻找改变生活的机会。他和伊娃、史威兹一起来到了史威兹侄子所在的地方,开始了美国生活,从某种意义上,这是自我改变的开始,这是拥抱生命的主动行动,但是也正是因为太强烈的生命意识,反而让他陷入了更强大的毁灭中。他去往美国途中,那只叫“毕欧”的鸟无法过境而被没收了;他当然也而无法带走他的那些钢琴“朋友”,在失去了这一切之后,在成为了修理厂的工人之后,布鲁诺其实正在失去精神的动力,而强烈的生命意识对于他来说,变成了悲剧的暗示。史威兹用磁力测量仪器给他测量,他说每一种动物身上都有不同的磁力,磁力强代表生命力旺盛——叔本华也持有这种观点。在布鲁诺身上测试的时候,史威兹说他是这几个人中最强的,但是最强的生命里是不是会拥有更好的生活?史威兹拿着仪器在结冰的池塘里发现了被埋着的拖拉机,而其实这辆拖拉机牵涉到一个至今未破的案子,一个农夫有一天开着拖拉机出去,再也没有回来,这个案子也变成了悬案,但其实,他已经丧命于这个池塘,当若干年后史威兹在磁力中发现了这个真相,是不是从某种意义上揭示了生命和死亡之间的隐秘关系?

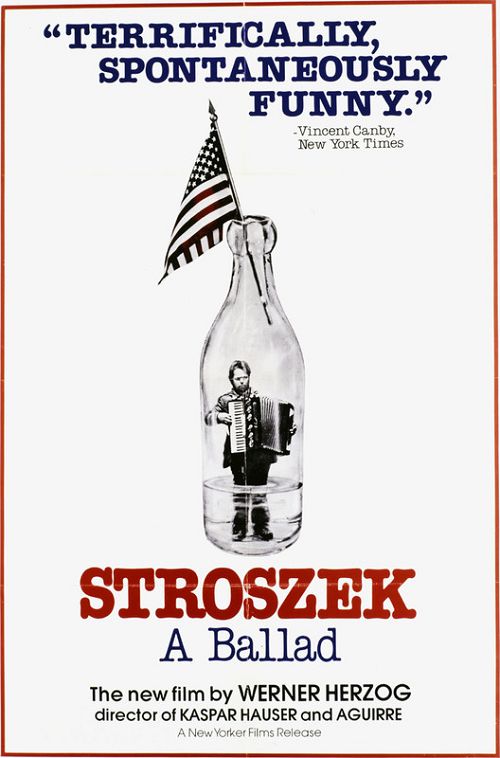

《史楚锡流浪记》电影海报

的确,在美国生活,看起来三个人都找到了自己的位置,尤其是布鲁诺和伊娃,他们每天工作赚钱,渐渐的,他们拥有了漂亮的活动房间,在被购入而放置在空旷的草地上的时候,他和史威兹拥抱,称这是“成功”。但是成功或许只是物质上的,他和伊娃之间产生了距离,他抽烟喝酒,对伊娃说起在德国受到了凌辱,在美国则是受到了精神上的歧视,伊娃不解得说:“你至少没有被拳打脚踢。”布鲁诺却说:“到了美国,我以为情况会好转,我们最终能够达成梦想,但是我错了,人们对布鲁诺视若无睹,你也好像不认识我一样。”他说起的是精神上的凌辱,“在纳粹时期,如果有人尿床,受到的惩罚是整天用手举着晾衣绳,背后则是拿着棍子的教官,尿床的人要是因为忍耐不住而放下手来,就会遭到一顿毒打。”没有经历过纳粹生活,布鲁诺却能回忆起在感化院的经历,即使现在远离了感化院,在美国这片陌生的土地上,他依然找不到自己精神的皈依,“当时的凌虐是有形的,今天他们对你的伤害却是无形的,他们不会拳脚相加,而是彬彬有礼地伤害你。人们的不屑弥漫在空中,清晰可见,这比以前更残酷。”

后来跟随他多年的伊娃跟着一个美国人跑了,后来银行上门来催讨移动房间的贷款,最后因为无力偿还,他们开走了移动房间并进行了拍卖——当这个布鲁诺在美国的容身之所最后以低价被拍卖,空空的草地上又只留下他一个人——从有到无,不是数量上的减少,而是一种精神上的折磨,他没有了爱人,没有了家,“我要被丢去喂狗了。”史威兹建议去超市抢劫,他们拿着枪似乎是重新唤回了主宰的命运,但是史威兹和他只是抢劫了银行旁边的一家理发店少许钱,当正想在超市里抢劫时,警察赶来把主犯史威兹抓走了,布鲁诺幸运脱身,他拿着一颗大白菜逃离了现场。

从德国到美国,从肉体到精神,流浪的布鲁诺重新回到“没有胎记”的生活状态中,甚至在这个陌生之地,他没有了女友伊娃,没有了史威兹,没有了可以居住的房子,没有了工作,身上只有一把枪,以及三十块钱,于是还没有泯灭生命强力的他坐上了缆车,于是不想像杂耍鸡一样条件反射生活的他打中了自己的身体,于是在没有凶手的现场只留下自我牺牲的一具尸体——他不想成为可怜人,不想被关进失去自由的监狱,不想在“始于感化院终于医院”中走向终点,在那一声自己杀死自己的枪声响起之前,他或许很平静很自豪地对自己说:“我去度假去了。”

[本文百度已收录 总字数:3751]

思前:暗夜里,六千张面孔的鱼